Áreas verdes y

arbolado en Mérida, Yucatán. Hacia una sostenibilidad urbana

Green spaces

and urbantrees in Merida, Yucatan. Towardurbansustainability

Susana

Pérez-Medina*

Ina

López-Falfán**

Abstract

Green spaces

and treecover are essentialcomponents of ecological, social and

economicurbansustainability. Thispaperanalysesthegreenareas in Mérida and

theconditionsthat determine theircreation and distribution. Themethodologywasbasedonsatelliteimageryanalysisforthecovertree,

Google Earthtomeasure and calculateareas, and fieldvisits. Theresultspointto a strongassociationbetweenhousingtypology,

urbanmanagement, governance and social participation.

Keywords:

greenspaces

and treecover, sustainability, housingtipology, urbanmanagement, governance.

Resumen

Las áreas

verdes y el arbolado son parte esencial de las dimensiones ecológica, social y

económica de la sostenibilidad urbana. La presente investigación es un análisis

de las áreas de vegetación en Mérida y de las condiciones que determinan su

presencia y distribución. La metodología se basó en el procesamiento de imagen

de satélite para captar la cobertura arbórea, se uso Google Earth como

herramienta para medición y cálculo de superficies y recorridos de campo. Los

resultados arrojan que las áreas verdes y cobertura arbórea se vinculan al

mercado de vivienda y sus tipologías, a los procesos de gestión y gobernanza, y

a la participación social.

Palabras clave: áreas

verdes y arbolado, sostenibilidad, tipología habitacional, gestión urbana,

gobernanza.

*Centro

de Investigación y de Estudios Avanzados, unidad Merida. Correo-e: sperez@mda.cinvestav.mx

**Universidad Nacional Autónoma de México. Correo-e:

ina.lopez@posgrado.inecol.edu.mx, isfalfan@yahoo.com.mx

Introducción

Las ciudades

como territorios donde se concentran las actividades humanas son, a la vez, los

centros de mayor demanda de recursos naturales y los que producen la mayor

cantidad de desechos. Mérida, capital de Yucatán, no es la excepción.

La sostenibilidad

urbana se define a partir de los efectos que las actuales formas de producción

y consumo tienen sobre el medio ambiente, pero también sobre las relaciones con

los grupos sociales. Las áreas verdes constituyen uno de los mecanismos que

coadyuvan a la sostenibilidad en las ciudades. Sus aportaciones no sólo se

asocian al medio ambiente sino que contribuyen a crear una interacción social

más saludable. En esta investigación examinamos las condiciones de

sostenibilidad y arbolado que caracterizan a Mérida actualmente.

Por áreas verdes

urbanas se entiende las zonas con árboles, arbustos y otros tipos de

vegetación. La presencia y densidad de áreas verdes se asocia a la gestión

urbana, y es en ésta donde se desarrollan las políticas de suelo vinculadas a

los procesos de construcción y ordenamiento de la ciudad, y también donde se

configuran las tipologías habitacionales y el contexto normativo de las áreas

verdes.

El presente

trabajo es un análisis de las áreas verdes en la ciudad de Mérida en la

actualidad y de las condiciones que determinan su presencia y distribución.

Asimismo, se se enfoca este estudio en cuatro asentamientos habitacionales con

particulares tipologías de vivienda emplazados en diferentes zonas de la

ciudad. Elementos que se analizan bajo la perspectiva de la sostenibilidad urbana.

La metodología

para la cobertura arbórea se basó en el procesamiento de una imagen satelital

Landsatetm del 2000 aplicando una

resolución espacial de 30 metros. En el estudio se realizó una clasificación

supervisada con las cuatro primeras bandas etm

(azul, verde, rojo e infrarrojo cercano), que arrojó una imagen de un índice de

vegetación normalizado (ndvi, por

sus siglas en inglés) mediante el método de máxima verosimilitud y con un

porcentaje mínimo de probabilidad de 90%. A partir de esta clasificación se

extrajo únicamente la clase de arbolado urbano para su cuantificación y

asociación con variables como densidad de vivienda, densidad de población,

tipología de vivienda y etapas de crecimiento de la ciudad.

Para los estudios

en los asentamientos habitacionales se hicieron recorridos de campo para

evaluar los equipamientos, vialidades y tipologías de la vivienda relacionadas

con la vegetación, así como para observar y valorar los usos que los diferentes

grupos sociales hacen de las áreas verdes. Se utilizó Google Earth como la

herramienta principal para la medición y cálculo de las superficies de los

equipamientos, de las áreas verdes (incluyen las áreas de pasto, arbustos y

árboles) y de la totalidad de los fraccionamientos.

Cabe aclarar que

la imagen satelital con la que se analizó la cobertura del arbolado urbano

corresponden al 2000, las imágenes satelitales de Google Earth corresponden al

2002 y el estudio de campo, la normatividad y los datos demográficos son del

2010; este desfasamiento de fechas no demeritó el proceso de análisis ni fue

obstáculo para obtener resultados importantes y reveladores.

Entre los

resultados más sobresalientes se tienen: a) que en las zonas de Mérida de

crecimiento anterior a 1970 y las más recientes del norte y sur, donde reside

población de altos y bajos ingresos, respectivamente, son más arboladas que el

resto de la ciudad donde imperan los fraccionamientos de vivienda en serie; b) que la normatividad relativa a la

generación, manejo y conservación de áreas verdes y jardines no es clara ni

precisa y tampoco es respetada cabalmente, tampoco propicia una mayor

superficie de áreas verdes, ni públicas, ni privadas y c) que en el fraccionamiento Pacabtún

con 6803 habitantes y una densidad de 132.6 habitantes por hectárea, cada

residente tiene 0.8 m2 de área verde pública, incluyendo parques y

camellones, que se suma a la total ausencia de jardín y reducidos espacios

privados. Condiciones que están lejos de llevar a una transición hacia la

sostenibilidad urbana.

1. Sostenibilidad

urbana

Las ciudades

donde hoy se asienta más de la mitad de la población mundial son los

principales centros de producción y consumo, y eso las convierte en territorios

con alta demanda de bienes naturales que ingresan como materia prima y salen

como desechos. Los trabajos publicados sobre la huella ecológica muestran los

alcances de la afectación de amplios territorios debido al consumo irracional

que algunas ciudades tienen sobre sus entornos y de aquellos de donde extraen

recursos naturales (Girardet, 2001; Wackernagel y Rees, 1996).

Este modelo de

desarrollo de la sociedad industrial moderna ha alcanzado límites que plantean

problemas de viabilidad a futuro. Empero, la ciudad en sí misma no

necesariamente tiene que dañar al medio ambiente, sino que realmente podría

haber una relación armoniosa entre los grupos sociales y la naturaleza. El

problema de la mayoría de las sociedades actuales consiste en las formas en que

la gente se relaciona entre sí, en sus modelos de producción y la obsesión

desarrollista y su contraparte indispensable, el afán de consumo (Harvey, 2010;

Leff, 2002).

Y precisamente,

como un contrapeso para cambiar el rumbo de la ciudad desarrollista y

consumista que somete a la naturaleza, se conforma la ciudad sostenible. Si

bien el término de sostenibilidad surgió como referencia a una problemática

centrada en los recursos naturales, hoy por hoy este sentido ambientalista ha

sido rebasado al incorporar la dimensión social, ya que en la configuración de

la ciudad sostenible intervienen las dimensiones sociales, ecológicas y

económicas (Florino, (s.a.), James et al., 2009; Lezama y Domínguez, 2006;

Sullivan, 2005). La definición más difundida de desarrollo sostenible se

refiere a la capacidad que tienen algunas sociedades de producir sus bienes y

distribuirlos adecuadamente en el presente, sin comprometer a las futuras

generaciones. El término involucra el desarrollo de ideas y prácticas de

justicia social, democracia, participación e igualdad, que todos tengan las

mismas oportunidades para acceder a los recursos naturales y a la riqueza

socialmente generada.

En términos

ecológicos, una ciudad sostenible “mantiene vínculos estables con la región

tributaria de la que extrae sus recursos y en la que descarga sus residuos”

(Girardet, 2001: 53).[1] La ciudad sostenible es

aquella cuyo impacto al medio ambiente en contaminación y abastecimiento de

bienes naturales no compromete al propio territorio ni a otros. Algunas

ciudades, sobre todo en países desarrollados, tienen sostenibilidad hacia

dentro, es decir, no impactan su propio territorio porque tienen sistemas

productivos más ecológicos, avanzados tratamientos de desechos, uso masivo de

transporte público o de bicicletas, amplias áreas verdes, etcétera.

Sin embargo, tienen insostenibilidad hacia otros territorios, pues

utilizan para su

producción y consumo una gran cantidad de materias primas extraídas de otras

regiones, y muchas son productos no renovables (Satterthwaite, 1997), o bien,

porque desplazan sus procesos productivos más contaminantes hacia otras

regiones. Por otro lado, las sociedades, principalmente de países

subdesarrollados, dada su escasa tecnología y capital, tienen poca capacidad

para extraer materias primas de otros lugares, no impactan otras regiones pero

sí su propio territorio, pues carecen de tecnologías verdes de producción y un

adecuado tratamiento de residuos, como es el caso de Mérida y de la mayoría de

las ciudades de los países en vías de desarrollo.

Las condiciones

de sostenibilidad en las ciudades se asocian a la gestión en sus diferentes

escalas políticas y espaciales, desde la global hasta la local. En el plano

mundial, la problemática del calentamiento global se ha convertido en el tema

prioritario de las agendas de organismos internacionales, y cada vez de más

países. Paralelamente, ha habido importantes avances en la institucionalización

de la cooperación ambiental internacional debido a la certeza política de la

interdependencia del equilibrio del medio ambiente (Ojeda, 1999).

Para organismos

como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde, 2011) y el Programa de Naciones

Unidas para el Medio Ambiente (pnuma,

2011), así como para algunos autores (Girardet, 2001, Hardoyet

al., 2001), las

estrategias más importantes a seguir en cuestiones ambientales se centran en

bajar las emisiones de carbono mediante la eficiencia del sistema de

transporte, volver más limpias las tecnologías de producción, usar tecnologías

alternativas de energía, el manejo eficiente de desechos y la reforestación,

esta última propuesta sólo para el campo.

Sin embargo,

hasta ahora los tratados internacionales han evadido los cuestionamientos al

sistema económico neoliberal y su doctrina desarrollista, a pesar de las

argumentaciones de algunas corrientes ambientalistas, sociológicas y políticas

que señalan los efectos nocivos para los ecosistemas, el bienestar social y el

desarrollo equilibrado de las diversas regiones que esta política tiene a lo

largo y ancho del planeta.

Si bien los

avances en materia de acuerdos internacionales ambientales es una base para

mejorar las condiciones locales, es en este nivel donde se pueden aterrizar las

normas ambientales internacionales. En el ámbito local es posible concretar las

acciones para la sostenibilidad urbana mediante la planeación, administración,

el aparato normativo y su observancia, así como por el papel que desempeñan los

diferentes grupos sociales e individuos y sus relaciones, es decir, para que

estas dinámicas conduzcan a la ciudad sostenible tiene que prevalecer una

gobernanza efectiva (Florino, s.a.; Freire, 2007).

La gobernanza se

refiere a la participación ciudadana en la elección, monitoreo y reemplazo de

los gobiernos. Éstos deben tener la capacidad de implementar buenas políticas,

respeto a los ciudadanos, al Estado y a las instituciones que gobiernan las

interacciones económicas y sociales (Freire, 2007). Una buena gobernanza local

cuida no sólo de proveer de servicios sino de preservar la vida y libertad de

los ciudadanos, crear espacios y mecanismos de participación democrática y

diálogo civil, apoyo al mercadeo, cuidado del medio ambiente y facilitando

resultados que enriquezcan la calidad de vida de los residentes locales

(Freire, 2007).

La participación

de los ciudadanos, asociaciones de vecinos y organizaciones es de vital

importancia en la gobernanza (Florino, s.a.; Freire, 2007). Intervención que

implica el cambio de valores con respecto a la comunidad y a la política. Los

ciudadanos tienen que comprometerse activamente en la definición de una visión

de comunidad que involucre aspectos sociales, ecológicos y económicos; ser

parte en la deliberación acerca de sus intereses compartidos como comunidad y

en las estrategias para la promoción de sus beneficios. Lo cual significa la

adquisición de capital social, el cual es necesario para que en una comunidad

pueda haber gobernanza (Florino, s.a.).

1.1. Áreas verdes y

sostenibilidad

Las zonas

verdes en las ciudades aminoran los impactos al ecosistema que las actividades

urbanas generan, tales como el alto consumo de energía para la producción de

bienes y servicios, la intensificación del transporte, la generación de

desechos, así como la formación de islas de calor, ruido, contaminación del

aire y de los mantos freáticos; efectos que representan riesgos para la salud

humana.

La presencia de

áreas verdes y arboladas indican la calidad ambiental. La optimización de estos

beneficios está directamente relacionada con la cobertura, composición,

densidad, distribución y estado de salud del arbolado (nsii, 2001; James et al., 2009). Entre mayor, más densa y más

saludable sea la cobertura, funcionará mejor y, en consecuencia, aumentarán las

probabilidades de que provea de beneficios ecológicos (Köchli y Brang, 2005;

Stableret al.,

2005; Maco y McPherson, 2002; Gómez et al., 2001; Romero et

al., 2001).

Los beneficios o

servicios ambientales (Coldinet al.,2006; James et

al., 2009; Tyrväinenaet

al., 2007; Tzoulaset

al., 2007) que las

áreas verdes generan están ampliamente documentados: disminuyen el consumo de

energía eléctrica para el enfriamiento del aire, coadyuvan a los procesos de

purificación del aire, permiten un mejor desarrollo del ciclo hidrológico, la

permeabilidad del suelo y la calidad del agua y aminoran el ruido (Cerón et

al., 2013; Gidlöf y Öhrström, 2007; McMichael, 1999;

Oliveira et al.,

2011; Perry y Nawaz, 2008; Yang et. al., 2005).

Una ciudad

arbolada contribuye a la biodiversidad, que es un importante indicador de

ciudad ecológicamente sostenible. A mayor biodiversidad mayor equilibrio del

ecosistema urbano (Coldinget al., 2006; Tzoulaset

al., 2007). Algunos

estudios ambientales no consideran los parques, jardines y bosques urbanos como

naturaleza,[2] sino como segunda naturaleza

porque constituyen una reproducción de las condiciones en las que se

desenvuelve aquella (Fonseca, 2008; Fernández, 1994). La segunda naturaleza

hace referencia a la que es construida artificialmente, modelada y estilizada,

y puede ubicarse en zonas rurales y en el interior de las ciudades; de aquí que

las áreas verdes hayan sido asociadas al paisajismo o arquitectura de paisaje[3] e incluso se han llegado a

desvincular las áreas verdes de la naturaleza y de sus funciones,

atribuyéndoseles cualidades ornamentales.

De acuerdo con

Fonseca (2008: 149), la presencia de vegetación responde al simbolismo y a la

“representación idealizada de la naturaleza, como una forma de recuperar lo

perdido…”. En la dimensión social, los parques y áreas verdes destinados a la

recreación, el ocio y el deporte favorecen la sensación de paz, libertad e

independencia, y contribuyen significativamente a la salud física y mental y al

bienestar emocional de los ciudadanos (Frumkin, 2005; Garzón et

al., 2004; James et

al., 2009; Neuvonenet

al., 2007; Sick y Bruun, 2007; Sullivan, 2005; Tzoulaset

al., 2007;

Van-Herzele y Wiedemann, 2003; Ward, 2013). Otro beneficio de los espacios

públicos verdes es que propician la interacción social (Newton, 2007; Whitehead,

2003), cualidad muy importante para contrarrestar las tendencias de segregación

por clase social que hoy prevalecen en las ciudades, compensando la

proliferación de lugares públicos privatizados, principalmente plazas

comerciales.

El éxito que han

tenido algunas ciudades en la planeación, creación y conservación de parques,

bosques y jardines urbanos y, en consecuencia, en los servicios ambientales,

sociales y en la salud que ofrecen, es atribuible, en gran medida, a la

participación activa de los individuos, grupos y organizaciones no

gubernamentales en las desiciones, así como al compromiso compartido con los

gobiernos locales (Baycan y Nijkamp, 2009; Coldinget

al., 2006; Ernstsonet

al., 2008; James et

al., 2009), es decir,

prácticas de gobernanza efectiva. Experiencias que han tenido lugar en ciudades

europeas. No obstante, en la gran mayoría de las ciudades de todo el mundo y de

América Latina, las acciones tendentes a la oferta y distribución de parques y

jardines, sus dimensiones y características específicas, tales como el tipo de

vegetación y densidad se configuran en la gestión urbana, es decir, en la

organización y administración de los bienes públicos y de la estructura

espacial por parte de las instancias gubernamentales, mismas que responden a la

demanda social. El marco normativo en el que se apoya dicha organización está

constituido por leyes, ordenamientos, reglamentos, planes y estatutos, y éste

rige el desarrollo de los asentamientos humanos.

La demanda social involucra los valores, actitudes y prácticas de la

población relacionadas con la conformación de la estructura socioespacial; en

ella se articulan los aspectos ambientales, de desarrollo social y económico.

De acuerdo con Duhau (1998), la demanda social de los bienes públicos (entre

los que se encuentran los ambientales) establece las líneas generales de la

gestión urbana. Se forma con los múltiples actores de la ciudad, desde los

individuos consumidores de bienes y servicios hasta los diferentes grupos con

intereses particulares: empresarios, organizaciones no gubernamentales,

jóvenes, etc., cada cual con sus necesidades y objetivos.

2. Arbolado y áreas

verdes en Mérida

La ciudad de

Mérida cuenta con 830,732 habitantes (Inegi, 2010) y tiene una extensión de

20,975 hectáreas (Ayuntamiento de Mérida, 2010a: 22). El clima es caluroso,[4] el más seco de los cálidos

subhúmedos, con régimen de lluvias de verano y presencia de canícula. Las

temperaturas máximas de abril y mayo en los últimos seis años, con pocas

excepciones, rebasan ligeramente los 40 °C, en mayo de 2008 llegó a 42.8 °C. En

marzo, junio, julio, agosto y septiembre las temperaturas máximas fueron

generalmente de 37 a 39 °C (uady,

2013). Con estos datos consideramos que sólo los meses de octubre a febrero son

considerados agradables, con tendencia a cálidos.

Las temperaturas

elevadas junto con la alta humedad[5] son las causas principales

del poco confort climático que se experimenta en la ciudad, lo que ha causado

que se generalice el uso del aire acondicionado la mayor parte del año, cuyo funcionamiento provoca un

incremento de la temperatura. Pero a pesar de las condiciones climáticas

mencionadas y las funciones que la vegetación tiene en la disminución de la

temperatura, específicamente, la cobertura arbórea, los parques, jardines,

camellones y glorietas se ven constantemente amenazados y reducidos.

Mérida en 2010

supuestamente contaba con 5’120,925.73 m2 de áreas verdes con

cubierta vegetal arbolada distribuidos en 490 parques (Ayuntamiento de Mérida,

2010a: 199).[6] Esta área representa un

promedio de 6.9 m2 de áreas verdes por habitante,[7] cantidad que se encuentra

por debajo de los 9 m2 que la oms

señala como mínimo por habitante (Sorensenet al., 1998), ni qué decir de los 15 que

indica la Organización de las Naciones Unidas (citado por Alanís, 2005).

Es preciso

mencionar que en Mérida la cantidad de árboles era considerablemente mayor

antes de que el huracán Isidoro azotara la Península de Yucatán en septiembre

de 2002 (López y Toledo, 2003), que principalmente derribó a aquellos que

estaban enfermos o en mal estado, así como aquellas especies inadaptadas a las

condiciones locales.

La distribución y

densidad de la cobertura arbórea está directamente relacionada con las variadas

formas de asentamientos habitacionales, que resultan del entrelazamiento

histórico de varias estructuras sociales, y las mezclas y combinaciones

particulares que éstas generan. Pero también depende de los actuales procesos

de gestión.

2.1. Tipología

habitacional

La tipología

de vivienda (configuración resultante de la traza de las calles, la geometría de parcelación, la posición de la

vivienda en el lote y la forma edificatoria) es determinante en la

presencia de áreas verdes y arboladas. El primer cuadro de la ciudad −la parte que corresponde al

crecimiento desde la fundación hasta 1953−, y la franja que rodea a éste,

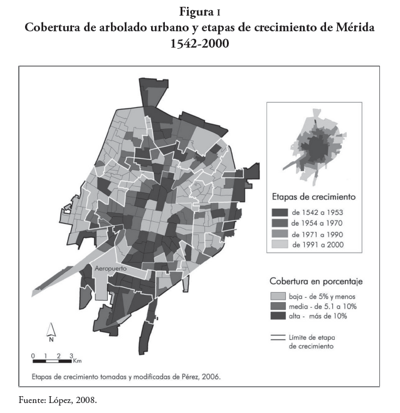

correspondiente al crecimiento entre 1953 y 1970 (figura i) tienen similitudes en la traza urbana y en la geometría

de parcelación. La traza consiste en bloques de vivienda (manzanas) divididos

por calles, son cuadrados de 100 metros por lado, lo que permite tener amplios

solares (patios) que forman centros de manzana arbolados.

Si bien antes de

1970 ya habían varios asentamientos de viviendas en serie,fue a partir de esta

década cuando inicia la construcción masiva de este tipo de conjuntos habitacionales,

conocidos comúnmente como fraccionamientos, destinados a la población de

ingresos medios.[8]

En los

fraccionamientos, las manzanas dejan de ser cuadradas para convertirse en

rectangulares, lo que permite acomodar las hileras de lotes de 10 metros de

frente por 25 de fondo, de tal modo que los solares (patios) colindan. Con esta

distribución desaparecen los centros de manzana y, en consecuencia, los

espacios verdes. Con lo anterior, la tipología dominante consiste en la

vivienda unifamiliar horizontal.[9]

Las áreas verdes

se encuentran en los conos del norte, que es donde se concentra la vivienda

residencial media, residencial y residencial en serie, y en el sur, donde hay

un número importante de viviendas de interés social y viviendas precarias

(figura i).

En el oriente y poniente, donde prevalece la vivienda en serie en

terrenos con dimensiones mínimas, es magra la presencia de zonas verdes. Las

imágenes aéreas muestran en la mayoría de los fraccionamientos, terrenos y

manzanas completas de construcción un vacío total de vegetación.

Por otra parte,

en el noroeste, donde se realizó una de las expropiaciones más extensas de

terrenos, se construyó el fraccionamiento Francisco de Montejo, con

aproximadamente 15 mil unidades de vivienda media y, en segundo término, la

vivienda de interés social. Asentamiento que presenta un panorama de carencia

significativa de árboles.

2.2. Distribución

del arbolado en espacios públicos

Con fines de análisis, se hizo una división de áreas verdes en públicas

y privadas en función del uso, no del sector que la produce. Se consideran

públicas aquellas que se emplazan en las vías de circulación y en

equipamientos, y privadas, aquellas que se encuentran en los predios

particulares.

Al igual que la

vivienda, la arborización en los espacios públicos también se asocia con las

etapas de crecimiento de la ciudad. El auge henequenero, de fines del siglo xix hasta mediados del xx,[10]

fue determinante en la estructura actual de la ciudad. La riqueza que generó el

henequén permitió la construcción de una gran cantidad de equipamientos e

infraestructuras, tales como hospitales, escuelas, parques, mercados, un

zoológico y las avenidas Paseo de Montejo y Colón, que hoy siguen teniendo

amplios espacios verdes y arbolados.

Las avenidas

construidas en las últimas décadas, salvo raras excepciones (como la calle 60

norte), no se distinguen por la presencia de árboles, ya sea porque son

asentamientos recientes y, por lo tanto, con árboles pequeños, o porque los

espacios destinados a camellones y glorietas son muy reducidos. Otra dificultad

para el sano crecimiento de árboles y vegetación en estas avenidas es el

cableado aéreo de electricidad, teléfono, televisión por cable y alumbrado

público que está a aproximadamente 15 metros de altura, y las compañías

proveedoras de estos servicios, en coordinación con el Ayuntamiento, procuran

que la vegetación no afecte el cableado.

Los equipamientos

educativos, de salud, oficinas públicas y privadas construidos en las últimas

décadas prácticamente no tienen áreas verdes, con excepción del nuevo hospital

de Alta Especialidad. Asimismo, el equipamiento comercial de Mérida tampoco

cuenta con vegetación. Tanto las plazas comerciales como los supermercados con

amplias superficies de construcción y estacionamiento (algunos hasta de más de

una hectárea), carecen totalmente de vegetación, y el mismo patrón se reproduce

en la gran cantidad de pequeñas plazas comerciales o conjuntos de locales con

estacionamiento que han proliferado por toda la ciudad.

Los parques

recreativos, que son los espacios con vocación de áreas verdes, siguen la misma tendencia de los cortes de las etapas de

crecimiento de la ciudad. Los que se emplazan en el centro histórico,

que corresponden a la primera etapa, son los que albergan árboles inmensos.[11] Por otro lado, los parques

más grandes de la ciudad son los ecológicos, emplazados en la segunda etapa de

crecimiento,[12] y que originalmente fueron

bancos de material en los que se formaron profundas hondonadas, quedando

inservibles para la construcción de casas o edificios. En estos parques

predominan juegos infantiles, mobiliario y caminos en cuya construcción destaca

la vegetación de la región, aun cuando son austeros y con poco equipamiento.

Aunada a la

proliferación de la vivienda en serie, se ha fragmentado y reducido el espacio

para equipamientos que los fraccionadores ceden al ayuntamiento, espacios que

albergan las áreas verdes (17% del área vendible). Antes, los fraccionadores

concedían espacios residuales que no podían lotificar ni vender, pero esta

situación cambió cuando, de acuerdo con el Reglamento Municipal de

Construcción, se permitió la reducción, en 40%, de las áreas de donación a

cambio de que los fraccionadores construyeran obras públicas, aunque realmente

nunca se precisó en qué consistían dichas obras (Bolio, 2000).

Con el objeto de impulsar el deporte y ante la escasez de unidades

deportivas, las administraciones municipales pasadas construyeron pequeñas

canchas de usos múltiples en la mayoría de los parques recreativos de colonias

y fraccionamientos, independientemente de las dimensiones de los parques. Si

bien estas canchas subsanaron la carencia de espacios para deporte, los parques

quedaron con mínimos espacios para áreas verdes.

Asimismo, el

arbolado en las vías de circulación no es mucho más favorable que en los

equipamientos. Los camellones, e incluso las banquetas de las principales

avenidas, sistemáticamente se reducen para permitir mayor capacidad en el

arroyo vehicular. De esta manera, los árboles en las vías de circulación tienen

muy poco espacio y, viven sometidos a un fuerte estrés que les impide

desarrollarse adecuadamente.

La distribución

de las áreas verdes se asocia con las temperaturas de la ciudad. Entre los

resultados arrojados por las diversas estaciones termopluviométricas y el observatorio meteorológico se observa que las temperaturas

tomadas en las zonas de reciente crecimiento habitacional, en el poniente de

Mérida, presentan máximas de 34.3 °C y 35.1 °C, en las estaciones del CICY y Gerencia Regional,

respectivamente. En tanto que las temperaturas máximas más bajas se localizan

en el norte y en el centro: 33.0 °C y 33.3 °C, en las estaciones Emiliano Zapata y Mérida Centro,

respectivamente, en aquellas zonas que presentan mayor arborización.

La diferencia

entre las máximas temperaturas es de 2.1 °C. En nuestra ciudad no se produce el

fenómeno de la isla de calor que generalmente se forma en las zonas centrales

de las grandes ciudades (Morales et al., 2007; Carrillo, 2005), por el

contrario, en Mérida, es en las áreas de reciente asentamiento donde se

registran las máximas temperaturas. Sin embargo, el retardo térmico, es decir,

cuando las temperaturas permanecen altas por más tiempo, sí se encontró en el

centro de la ciudad y en la zona de sotavento, esta última localizada en el

poniente (Canto y Pérez, 2003), zona con muy baja arborización.

2.3. Normatividad

La

normatividad en el uso y aprovechamiento del territorio urbanizado se divide en dos vertientes: la primera consiste

en los lineamientos generales para una adecuada organización y

funcionamiento de los asentamientos humanos, tales como los planes y programas

de desarrollo urbano. La segunda contiene los ordenamientos de carácter

obligatorio e incluyen las leyes, decretos y reglamentos que establecen las

bases para la obtención de permisos y licencias para la producción del espacio

urbano.

Los más recientes

programas de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida (Ayuntamiento de Mérida,

2010a) así como el Plan Municipal de Desarrollo (Ayuntamiento de Mérida, 2010b)

emiten recomendaciones asociadas a las áreas verdes, tales como: Revisar la

reglamentación de áreas verdes y de arborización; ejecutar programas de

reforestación; crear y conservar los parques,

jardines y áreas verdes que contribuyan al mejoramiento de la calidad

del medio ambiente, y crear las condiciones que faciliten la convivencia humana

y el bienestar físico de los usuarios; así como poner en marcha una serie de

acciones que deberían implementarse para el cuidado del patrimonio natural.

Sin embargo,

estos planes y programas de desarrollo, aun con la inclusión de los niveles

normativos y estratégicos, no tienen un carácter legal obligatorio. Su

particularidad es hacer recomendaciones generales sin llegar a plantear

cuestiones específicas (Ayuntamiento de Mérida, 2010a: 19).

Entre las leyes y

reglamentos de carácter ambiental vigentes en la ciudad se encuentran la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán (Gobierno del Estado de Yucatán, 1999) y

el Reglamento de Protección al

Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida

(Ayuntamiento de Mérida, 2005). La primera enuncia que debe prevalecer la

construcción bioclimática que favorezca la reducción de emisiones de carbono,

zonas de alta preservación ecológica y, en general, de un equilibrio

sostenible, con la capacitación y formación de una cultura ambiental (Gobierno

del Estado de Yucatán, 1999). En tanto que el Reglamento de Protección al

Ambiente y del Equilibrio Ecológico señala en su artículo 98 que los árboles,

principalmente los que se ubican en espacios públicos de la ciudad son

propiedad del Ayuntamiento. El documento señala los lineamientos para la poda,

derribo y trasplante de los árboles públicos, e igualmente proporciona una

lista de las especies recomendadas y permitidas para su plantación, y

especifica su porte (si es una especie pequeña, mediana o grande) y el lugar en

que pueden ser plantadas según el tamaño de la calle, avenida o camellón. Pero

no regula la existencia de superficies mínimas ni densidades arbóreas que los

particulares, territorios y elementos de la estructura urbana deben respetar

(Ayuntamiento de Mérida, 2005).

En la práctica,

dos documentos norman la construcción de los espacios urbanos de Mérida,

particularmente de los parques habitacionales, estos son, la Ley de

Fraccionamientos de 1985 (Gobierno del Estado de Yucatán, 1985) y el Reglamento

de Construcciones del Municipio de Mérida de 2004 (Ayuntamiento de Mérida,

2004). Ambos documentos contienen los criterios de usos del suelo a nivel

urbano y de asentamiento habitacional, así como las proporciones de áreas

verdes en relación a la superficie de construcción que los diferentes tipos de

viviendas deben tener (Gobierno del Estado de Yucatán, 1985; Ayuntamiento de

Mérida, 2004) (cuadros 1, 2 y 3).

Las normas de

construcción de la vivienda y las superficies libres de construcción en los

asentamientos de alta densidad (cuadro 1) son difíciles de cumplir, debido, en

primer lugar, a que los metros cuadrados libres de construcción no están

juntos, sino que se encuentran distribuidos de acuerdo al diseño de la

vivienda, casi siempre en pasillos al frente y en la parte posterior de la

casa. En segundo lugar, en la gran mayoría de los fraccionamientos el

propietario recibe la casa sin cochera, área de lavadero y terraza, espacios

que, al igual que otras ampliaciones, él construye paulatinamente sobre las

áreas que de acuerdo al Reglamento deberían ser jardín.

En los

fraccionamientos de baja densidad, con lotes de entre 300 y 525 m2,

en promedio, ubicados en las zonas donde vive la gente que percibe altos

ingresos, las viviendas cuentan con áreas de servicio preestablecidas, por lo

que el área libre de construcción generalmente permanece así, unas veces con

jardines y otras con piso.

Para

equipamientos urbanos, el Reglamento de Construcción señala, de manera

imprecisa, que el área verde mínima ajardinada debe ser “de acuerdo a la zona

de su ubicación” (Ayuntamiento de Mérida, 2004: 27). El mismo documento

establece las áreas mínimas para los centros de barrio, subcentros urbanos y el

centro urbano, 10, 15 y 20% del total del asentamiento, respectivamente,

compartidas con los equipamientos y servicios. Sin embargo, la dificultad para

aplicar la norma reside en que los subcentros y el centro urbano no están

claramente identificados ni están representados en mapas.

En cuanto a los

conjuntos habitacionales (cuadro 2), la Ley de Fraccionamientos establece 17%

del área vendible como el máximo porcentaje de donación a los conjuntos

habitacionales populares y debe compartirse con otros equipamientos, tales como

la iglesia, la escuela, el mercado, las canchas deportivas, los juegos

infantiles, etc.

Cuadro 1

Normas de

construcción de vivienda

|

Densidades |

Tipo

de vivienda |

Coeficiente

de ocupación del suelo (cos) máximo* |

Área

mínima verde jardinada (%) |

Sup.

Mínima de lote (m2) |

Área

mínima verde jardinada (m2) |

|

Baja |

Residencial |

60% |

20 |

525 |

105 |

|

Popular |

60% |

20 |

300 |

60 |

|

|

Media |

Media |

60% |

20 |

250 |

50 |

|

Popular |

60% |

20 |

250 |

50 |

|

|

Alta |

Social |

75% |

12.5 |

160** |

20 |

|

Popular |

75% |

12.5 |

160** |

20 |

Fuente:

Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida (Ayuntamiento de Mérida,

2004).

*

Relación entre la superficie de terreno ocupado con construcción techada y la

superficie total del mismo (COS).

**

Las dimensiones mínimas en Reglamento de Construccioneses de 8 x 20 metros y en

el la Ley de Fraccionamientos (Gobierno del Estado de Yucatán, 1985) son 7 x 18

y por tanto la superficie mínima es de 126 m2.

Nota:

De acuerdo al reglamento en caso de las áreas verdes jardinadas, no se

considerarán las superficies con adopasto o pavimentos similares como

complemento del porcentaje mínimo indicado.

Cuadro 2

Normas de

fraccionamientos habitacionales

|

Tipo

de vivienda |

%

de donación* |

Densidad

hab/ha |

|

Residencial |

9 |

60-110 |

|

Residencial

medio |

9 |

100-150 |

|

Residencial

campestre |

12 |

50 y menos |

|

Social |

15 |

150-300 |

|

Popular |

17 |

150-300 |

Fuente:

Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán (Gobierno del Estado de Yucatán,

1985).

Nota:

No se consideraron los fraccionamientos costeros y agropecuarios.

*

Porcentaje de la superficie vendible.

Cuadro 3

Normatividad de

vialidades

En medios

lineales

|

Vialidad |

Area

vehicular |

Banquetas

|

Superficie

de área verde |

|

Avenida |

19 |

2.50 c/l |

2 metros

de camellón y 0.7 metro en banqueta |

|

Calle

primaria* |

13 |

2.50 c/l |

0.7 metro

en banqueta |

|

Calle

secundaria o colectora |

10.5 |

1.5 c/l |

Se puede

ubicar pocetas en banqueta |

|

Calle

terciaria |

7.5 |

1.5 c/l |

Se puede

ubicar pocetas en banqueta |

Fuente:

Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán (Gobierno del Estado de Yucatán,

1985).

*

Une el fraccionamiento con la traza urbana,

c/l

cada lado del arroyo vehicular.

Las áreas verdes

en las vías públicas contenidas en la Ley de Fraccionamientos (cuadro 3), que

son muy limitadas en cuanto a la superficie, generalmente no se respetan.

Realmente en pocas vialidades primarias que unen a los fraccionamientos con la

traza urbana existente hay camellón, y las banquetas rara vez tienen las

dimensiones que marca la norma. Sumado a lo anterior, un espacio de 70 cm de

ancho solamente permite el crecimiento de un pequeño arbusto, y aun así

únicamente quedarían 70 cm para el tránsito peatonal.

La Ley de

Fraccionamientos del Estado de Yucatán indica que “las áreas verdes, jardines y

camellones deberán ser entregados con las plantas y árboles de la región, según

se especifique en el correspondiente Reglamento Municipal de Construcciones,

así como sus tomas de riego, independientes del sistema de agua potable”

(Gobierno del Estado de Yucatán, 1985: 3). Es la norma, pero en la práctica, se

deja abandonada el área de donación, y a simple vista parece un lote baldío; de

hecho, pueden pasar varios años, o hasta

lustros, para que finalmente se construyan los primeros elementos de equipamiento

y servicios, casi siempre la escuela, la iglesia o el parque infantil.

Fuera de los

fraccionamientos, los reglamentos no mencionan los porcentajes de áreas verdes

en equipamientos y vías de circulación, únicamente mencionan que debe ser “de

acuerdo a la zona de su ubicación” (Ayuntamiento de Mérida, 2004: 27). Así como

tampoco se contemplan lineamientos que conlleven al sano crecimiento de árboles

y arbustos, por ejemplo, las variedades permitidas y las medidas mínimas de

espacios libres de construcción que optimicen el desarrollo de la vegetación.

Por otro lado, está el incumplimiento de la regla, como se verá en los casos de

estudio.

3. Tipología de

cuatro asentamientos habitacionales

En este

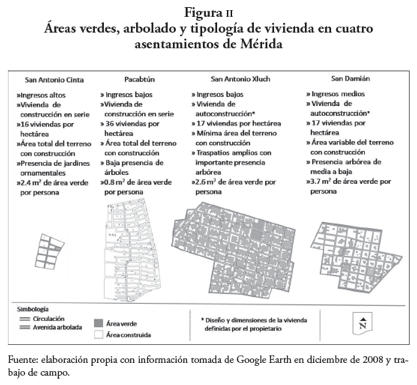

apartado se analizan cuatro asentamientos habitacionales: los fraccionamientos

San Antonio Cinta y Pacabtún y las colonias San Damián y San Antonio Xluch,

seleccionados de modo que se aprecie la variedad de las tipologías de las

viviendas habitadas por diferentes sectores sociales y que presentan contrastes

en la densidad arbórea (figura ii).

3.1. San Antonio

Cinta

San Antonio

Cinta[13] es un pequeño

fraccionamiento enclavado en la zona norte donde predomina la población de

altos ingresos.[14] La densidad en el

fraccionamiento es de 48.2 habitantes y 16.1 viviendas por hectárea.[15] Las casas tienen alrededor

de 250 m2 de terreno (10 metros de frente por 25 metros de fondo),

de los cuales 20%, cuando mucho, están sin construir; de modo que el área verde

representa superficies de apenas 4x4 m, aproximadamente, y el resto son pisos.

En una buena cantidad de casas predomina la vegetación en macetas, cuyo único

fin es complementar el mobiliario y la decoración. Cabe destacar que de las 98

casas que conforman este fraccionamiento, solamente 12 tienen un árbol (con una

copa de alrededor de 8 m de diámetro).

El único

equipamiento es un pequeño parque de aproximadamente 1,000 m2, y más

de la mitad está ocupado por el arenero con juegos infantiles. También cuenta

con una avenida transversal de 200 m, en cuyo camellón hay cinco árboles

grandes (20 m de diámetro de copa, aproximadamente) y unos cuantos arbustos. El

área de donación corresponde a 4.1% del área vendible.[16]

Los metros cuadrados de áreas verdes públicas por persona en este pequeño

asentamiento, incluyendo el camellón, son 2.4 por habitante.[17]

3.2. Pacabtún

Pacabtún se

construyó en la década de 1970 y está habitado por familias de ingresos bajos.[18] Este asentamiento es uno de

los que tienen más alta densidad: 132.6 habitantes y 35.9 viviendas por

hectárea. Los terrenos son de 8 m de frente por 20 de fondo. La edificación

generalmente ocupa 80% del terreno, mientras que 20% restante se emplaza entre la

calle y la casa, espacio que frecuentemente tiene piso y es utilizado como

terraza o cochera, pero casi nunca cuenta con vegetación, si bien en algunas

viviendas se encontraron árboles de limón o naranja agria, incluso en la parte posterior. De cualquier manera, el área

verde es irrelevante en la totalidad del área construida, tal como lo

constatamos con la evidencia del trabajo de campo y las fotografías aéreas.

Este

fraccionamiento es considerablemente grande, lo conforman 1,843 casas. El área

de donación que mide alrededor de 28,513 m2, y que representa 6.2%

del área vendible, está ocupada por escuelas de preescolar, primaria y

secundaria, mercados y pequeños parques emplazados en cuchillas desarticuladas

que parecen más bien espacios residuales, y que en algunas manzanas se

confunden con los lotes de las hileras de casas (figura ii).

Precisamente

llama la atención que en este asentamiento habitado por 6,803 personas no haya

un verdadero parque recreativo central. El parque más grande es triangular y mide

2,400 m2. Bajo esta escasa disposición de áreas públicas, las áreas

verdes se emplazan en pocos parques, no en todos, y abarcan 2,617 m2.

Asimismo, el camellón que atraviesa el fraccionamiento, y mide 1,106 m de largo

y 2.5 m de ancho, nada más tiene unos cuantos árboles que, en otras condiciones

no representarían mucho, pero que en este asentamiento, dada la escasez de

vegetación, se vuelven relevantes. En resumen, contabilizando parques y

camellones, a cada habitante de Pacabtún le corresponde 0.8 m2 de

área verde pública.

3.3. San Antonio

Xluch

En San Antonio

Xluch, los propietarios vendieron sus terrenos sin intervención de agentes

inmobiliarios en la década de 1980, y las viviendas se fueron construyendo

paulatinamente a lo largo de varias décadas. Su población corresponde al sector

de bajos ingresos.[19] La densidad de población es

67.9 habitantes y 16.6 casas por hectárea. Además, la colonia se emplaza en una

de las zonas de la ciudad que presenta mayor arbolado.

La traza de calles en manzanas de 100x100 m, aunada a la densidad de

viviendas y a las mínimas dimensiones de las construcciones por los exiguos

ingresos de los residentes, permite amplios centros de manzana arbolados. En

los frentes, entre la calle y la casa cuentan con espacios de tres metros,

aproximadamente, donde es muy común la presencia de grandes árboles, lo que

genera un paisaje muy verde, de abundante vegetación. Los frutos de los árboles

y las plantas que crecen en los solares de esta colonia son consumidos y

aprovechados, dado que la vegetación es una mezcla que favorece tanto el ornato

como la producción de alimentos.

Los equipamientos

de la colonia, que ocupan una extensión de 22,000 m2, constan de

escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, un parque, una cancha

de beisbol, un centro comunitario y una iglesia. Entre estas áreas públicas, en

general, llama la atención el conjunto de grandes árboles en las escuelas; la

cancha de beisbol es de pasto, y únicamente la iglesia carece de vegetación, de

modo que a cada habitante le corresponden 2.6 m2 de áreas verdes

provenientes de los equipamientos.[20]

Esta reducida proporción de espacios verdes públicos en este asentamiento se

compensa con los espacios arbolados privados. El trazo de las manzanas conlleva

a la conformación de lotes que miden de 30 a 50 m de fondo, a diferencia de los

fraccionamientos de viviendas en serie que tienen fondos de 16 a 25 m

(dependiendo de si es zona residencial o popular). Las superficies resultantes

de los solares arrojan una gran extensión de área vendible.

3.4. San Damián

La colonia San

Damián fue creada durante el periodo 1950-1970, se ha ido poblando lenta y

paulatinamente. Los vecinos perciben ingresos muy heterogéneos, por lo que este

asentamiento se puede considerar como de clase media.[21]

La densidad de su población es de 54.5 habitantes y 16.8 viviendas por

hectárea.

La traza de las

manzanas de San Damián no sigue un patrón homogéneo. Las hay de 80 a 100 m por

lado, y algunas son irregulares (figura ii).

Al igual que el trazo de calles, la dimensión de los lotes, la posición de la

vivienda en el lote y el tamaño de ésta son muy variables, lo cual explica las

diferencias en las superficies y densidad de las áreas verdes y arboladas en

los centros de manzana. Encontramos lotes de 20, 10 y hasta de 6 m de frente,

con fondos de hasta de 50 m. Hay viviendas que cuentan con una sola habitación,

y otras de ocho habitaciones y más, de una y

dos plantas. Estas casas, las más grandes de la colonia, generalmente no

cuentan con árboles. El remetimiento de la vivienda es normalmente de 5

m, aunque unas cuantas tienen hasta 10 m, espacio que se utiliza para

estacionamiento y para tener pequeños arbustos.

Los equipamientos

como la iglesia, escuelas y campo deportivo ocupan una extensión aproximada de

19,764 m2, cuyas áreas verdes y con árboles suman 9,211 m2,

cantidad que equivale a un total de 3.7 m2 de vegetación por

habitante, porcentaje que aunado a la ausencia de árboles y plantas al frente

de las casas en algunas calles, refleja un paisaje muy árido. De hecho, en el

límite norte de la colonia se ubica una avenida que constituye el único elemento

público con árboles grandes, aunque ajeno a este asentamiento.

En los casos aquí

expuestos se aprecian claramente diferentes tipologías de asentamiento

habitacional, y por eso se eligieron para documentar este estudio. Sus áreas

verdes públicas por habitante van de 0.8 a 3.7 m2, y si a esta

cantidad, en el contexto general de la ciudad, le sumamos los parques que por

sus dimensiones y diseño tienen jerarquía urbana,[22]

y se encuentran en diferentes puntos, tenemos 1,113,100 m2, que

divididos entre la población de Mérida en el 2010, representan 1.3 m2 por

persona, así que es evidente que ni al sumar los parques urbanos los habitantes

logran tener los 9 m2 que marca la oms,

ni qué decir de los 15 que señala la onu.

De acuerdo al

Reglamento de Construcción, las áreas verdes mínimas para el centro de barrio

deberían tener 15% del total del asentamiento. Sin embargo, como ya quedó

demostrado en los casos estudiados, van de 0.5 a 2.0% del total de la

superficie del asentamiento. En la norma, el área de donación destinada a áreas

verdes, iglesia, escuela, mercado, cancha deportiva, juegos infantiles, etc.,

debe ser 17% del área vendible para los conjuntos habitacionales populares, y

9% para los de vivienda media y residencial, sin especificar qué superficie le

corresponde a cada uno de los equipamientos (Gobierno del Estado de Yucatán,

1985).

4. Análisis y

discusión de áreas verdes y sostenibilidad en Mérida

La oms establece que como

mínimo en una ciudad debe haber 9 m2 de área verde por habitante y

la onu menciona 15 m, que son

parámetros de los que disponemos para aproximarnos a una cobertura adecuada. En

Mérida, de acuerdo con los datos del ayuntamiento tenemos 6.9 m2 por

habitante, nuestros cálculos por colonia y fraccionamiento arrojan 5 m2

por habitante (incluyendo aquellos parques de jerarquía urbana), en San Damián,

y 2.1 m en Pacabtún, el mejor y peor de los asentamientos habitacionales

estudiados. Realidad, que lejos de mejorar, continúa con el predominio del

modelo de vivienda unifamiliar horizontal y expansivo y con la ausencia de una

normatividad clara, precisa y cabalmente respetada.

Esta situación,

que podría ser grave en cualquier ciudad, en la nuestra es sumamente insalubre

dadas las altas temperaturas durante siete meses del año. Como se ha indicado,

las islas de calor no están en las áreas del centro, como en otras ciudades,

sino en los fraccionamientos de la periferia de Mérida. La reducción de

temperaturas mediante la distribución y densidad adecuada de la vegetación,

específicamente de la cobertura arbórea, reduciría el consumo de energía (para

aquellos que tienen posibilidad de tener aires acondicionados) y crearía

ambientes menos agresivos para todos.

Las áreas verdes

y arboladas en Mérida, independientemente de si es naturaleza o segunda naturaleza,

son los elementos de la dimensión ecológica que brinda servicios ambientales y

que permiten una ciudad sostenible. La falta de espacios verdes para la

interacción social en Merida es claramente ilustrada por el fraccionamiento

Pacabtún donde 6,803 habitantes tienen únicamente 0.8 m2 de área

verde pública por habitante, incluyendo el camellón, los insignificantes y

diseminados parques recreativos y demás equipamientos. Si bien este es el caso

más grave, los otros asentamientos estudiados también tienen déficit de

espacios de vegetación para recreación y socialización, tales son los casos de

San Antonio Cinta que cuenta con 2.4 metros por residente, San Antonio Xluch,

2.6 y San Damián, 3.7, comprendidos en parques recreativos, equipamientos

escolares y deportivos.

No obstante la

insuficiencia, los asentamientos que no son fraccionamientos de vivienda en

serie y cuyo establecimiento es anterior a la década de 1970 tienen un área

central donde se concentran los equipamientos y los espacios de vegetación, a

diferencia de los fraccionamientos en los cuales dichas áreas son espacios

residuales de la lotificación. La ausencia de parques y jardines públicos que

promuevan la convivencia y la interacción ha llevado al uso predominante de las

plazas comerciales como espacios de intercambio social y recreativo. Lugares

privatizados que reprimen la interacción entre los diferentes grupos sociales.

La falta de

sitios de recreación al aire libre que promuevan el intercambio social ha

conducido a una erosión del capital social, lo cual se manifiesta en las

escasas agrupaciones vecinales que trabajan por intereses comunes. La carencia

de espacios abiertos y parques para la activación física y el ejercicio (Ward,

2013) también se manifiesta en la salud física de los habitantes: Yucatán ocupa

el primer lugar a nivel nacional con sobrepeso en la población infantil

(36.3%), el quinto lugar en adolescentes (38.2%) y el cuarto en adultos

(74.4%). Situación que se agrava si se considera que México se ubica en los

primeros lugares entre los países con mayor obesidad (Gobierno del Estado de

Yucatán, 2013). Dolencia que no es del todo atribuible a la falta de áreas

verdes pero es innegable que la ausencia de éstas conduce a las actividades

recreativas sedentarias que contribuyen al sobrepeso y obesidad.

La construcción

de vivienda, que se convirtió en uno de los sectores económicos más rentables y

productivos de Mérida y del país (Bolio, 2007) se ha caracterizado por un

modelo de vivienda unifamiliar horizontal poco creativo y repetitivo hasta el

hartazgo, que deja poco espacio libre de construcción, así como por conjuntos

habitacionales carentes de parques y áreas arboladas. Dinámica que ha

desembocado en una ciudad dispersa con largos recorridos con su consecuente

intensidad en el consumo de energía, islas de calor en los grandes

fraccionamientos y escasez de espacios recreativos. La hegemonía del mercado de

vivienda como elemento rector en la planeación urbana muestra la falta de

equilibrio en las dimensiones de la sostenibilidad, armonía que es

indispensable para la transición a la ciudad sostenible. Los gobiernos locales,

lejos de alentar y promover nuevas propuestas

de vivienda y asentamientos habitacionales que estén en armonía con el

medio ambiente y la arborización, participan directa o indirectamente en la

construcción de desarrollos inmobiliarios. Asimismo, la edificación de

fraccionamientos de vivienda en serie también conviene a los gobiernos, pues de

esa manera ostentan el título de “entidad eficiente en el plano del crecimiento

económico”, tanto por los empleos y el comercio que generan como por el hecho

de dotar de vivienda a la sociedad. La organización y participación social que

promueva la creación y mantenimiento de parques y jardines es prácticamente

inexistente en nuestra ciudad. Fuera de los partidos políticos y agrupaciones

religiosas contamos con pocas estructuras sociales o de vecinos. Hay erosión

del capital social, retiro de vida colectiva, menos actividades cívicas, menos

expectativas de la sociedad. Esto no es exclusivo de nuestra ciudad, en los

países de América Latina hay poco capital social (UN-Habitat, 2009), que se

asocia a la diversidad étnica (Florino, s.a.), pero también con la desigualdad

económica y social.

La participación

ciudadana es indispensable para la gobernanza. La falta de intervención y, por

lo tanto, la distancia con la gobernanza relacionada a la arborización no

distingue grupos socioeconómicos, cuando menos no se manifiestan en las

diferentes zonas de Mérida, ciudad que esta claramente dividida por grupos de

ingresos. Las diferencias de arborización por zonas se deben más a la tipología

de los asentamientos que al interés que tienen los diferentes sectores por el

incremento de la cobertura vegetal. Situación que es evidente cuando se

observan las zonas oriente y poniente de la ciudad, habitadas por la población

de ingresos medios, que con pocas excepciones muestran baja cobertura arbórea

(menos de 5%), debido por un lado a la presencia de grandes fraccionamientos de

vivienda en serie y por otro, porque los residentes, no muy limitados

económicamente, tienden a ampliar sus casas.

La reglamentación

y el manejo inapropiado del arbolado y áreas verdes urbanas dan cuenta de que

no se tiene una cultura en pro de la naturaleza. Con pocas excepciones, la

comunidad no demanda áreas verdes, no protesta ante la poda indiscriminada de

árboles que se hace a favor del cableado público, ni se manifiesta ante el

estrangulamiento de árboles en los camellones para ampliar el arroyo vehicular,

tampoco cuando pasa la aplanadora que arrasa con todo ser vivo para preparar el

terreno de los nuevos fraccionamientos. Ni qué decir del poco interés de la

sociedad en tener, conservar o sembrar árboles en sus viviendas.

Es probable que

la distancia con la naturaleza que tenemos sea más una cuestión de gobernanza y

de capital social y no producto de la indiferencia ciudadana, es decir, los

individuos pueden darle un alto valor a la naturaleza pero no existen los

mecanismos de participación y organización para su fomento y defensa y, por

otro lado, sus espacios privados son muy limitados para dar cabida a árboles y

a vegetación. Esta es una interrogante que habría que aclarar en futuras

investigaciones.

Conclusiones

La firma de

tratados y acuerdos tendentes a la sostenibilidad ambiental a nivel global y

las recomendaciones que hacen los organismos internacionales a las naciones

para un adecuado desarrollo ambiental y social tienen que llevarse al ámbito

local para dejar de ser sólo buenas intenciones. Es en esta escala donde se

implementan los mecanismos de participación que lleven a una gobernanza

efectiva que pueda equilibrar las dimensiones de la sostenibilidad ambiental, social

y económica.

Para que haya una

gobernanza efectiva en pro de la naturaleza es preciso partir del capital

social del que disponemos y desarrollar acciones tendientes a fortalecerlo. La

demanda de áreas verdes, su planeación, creación y mantenimiento son

oportunidades para experiencias compartidas, alentar sentimientos de

pertenencia y crear un lenguaje común basado en el cuidado de la naturaleza.

Los parques, jardines y áreas arboladas podrían ser el punto de partida para el

rescate y consolidación del capital social.

Es preciso

restarle hegemonía al mercado y a las inversiones y darle mayor peso al

desarrollo social y a la armonía ecológica. Las áreas verdes y el arbolado

urbano representan solamente uno de los elementos de la sostenibilidad, esto tendría

que hacerse extensivo a otros aspectos tendentes a una ciudad sostenible, tales

como el consumo de productos y el manejo de desechos, el uso de energías

renovables, la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, entre

otros.

Bibliografía

Alanís, Glafiro

(2005), “El arbolado urbano en el área metropolitana de Monterrey”, Ciencia ualn, VII (1), Universidad Autónoma de Nuevo

León, Monterrey, pp. 20-32.

Ayuntamiento de

Mérida (2003), “Programa de desarrollo urbano de la ciudad de Mérida 2003”,

<http://www.merida.gob.mx/Ayunta2004/principal_desurbano.htm>, 18 de

junio de 2006.

Ayuntamiento de

Mérida (2004), “Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida”, DiarioOficial

del Gobierno del Estado de Yucatán,

14 de enero de 2004, Mérida, Yucatán,<http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/norma/contenido/pdfs/Archivos2004/construccion.pdf>,

15 de febrero de 2012.

Ayuntamiento de

Mérida (2005), “Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico

del Municipio de Mérida”, Diario Oficial del Estado de Yucatán, 15 de diciembre de 2005, Mérida,

Yucatán, <http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/norma/contenido/pdfs/Archivos2005/proteccion_ambiente.pdf>,

febrero de 2012.

Ayuntamiento de

Mérida (2010a), “Programa de desarrollo urbano de la ciudad de Mérida 2010”,

Dirección de Desarrollo Urbano, <http://isla.merida.gob.mx/serviciosInternet/wsSIDU/html>, 10 de febrero de 2011.

Ayuntamiento de Mérida (2010b), “Plan Municipal de Desarrollo: Mérida 2010-2012”, <http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/gobierno/contenido/plan_mun/plan_municipal-puntos.htmhttp://isla.merida.gob.mx/serviciosInternet/wsSIDU/html>, 10 de febrero de 2011.

Barlett, Peggy (ed.) (2005), Urban place,reconnectingwiththe

natural worl, TheMassachussettsInstitute of TechnologyPress, Cambridge,

pp. 1-34.

Baycan, Tüzin y Peter Nijkamp

(2009), “Planning and management of urban green

spaces in Europe: comparative analysis”, Journal of Urban Planning and

Development, 135 (1), American Society of Civil Engineers, Nueva York, pp. 1-12.

Bolio, Jorge

(2000), “La expansión urbana de Mérida”, Cuadernos de

Arquitectura de Yucatán,

núm. 13, Asociación de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura, Mérida, pp.

1-11.

Bolio, Jorge (2007), “El escenario habitacional en la zona

metropolitana de Mérida”, en Luis Ramírez (coord.), En la ruta del petróleo. Impactos de una eventual

explotación petrolera en Yucatán, tomo II, Fundación Plan Estratégico de Mérida a. c., Mérida, pp. 119-194.

Canto, Raúl y

María Milagrosa Pérez (2003), “Comportamiento térmico en la ciudad de Mérida”,

en Lucía Tello-Peón y Alfredo Alonzo Aguilar (coords.), Evolución

y estrategia del desarrollo urbano en la península de Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán,

Merida, pp. 173-194.

Carrillo, Luis (2005), “El efecto isla de calor”, Gaceta Universitaria, pp. 8,<http://www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas/388/388-8.pdf>,

20 de febrero de 2012.

Cerón, Ileana,

Esther Sanyé, Jordi O. Solà, Juan I. Montero, Carmen Ponce y Joan Rieradevall

(2013), “Towards a greensustainablestrategyfor social neighbourhoods in

LatinAmerica: Case from social housing in Merida, Yucatan, Mexico”, Habitat

International, vol.

38, Elsevier, Cambridge, pp. 47-56.

Colding, Johan, Jakob Lundberg y Carl Folke (2006),

“Incorporatinggreen-areausergroups in urbanecosystemmanagement”, Ambio:Journal of the Human

Environment, 35 (5), Royal SwedishAcademy of Sciences, Stockholm,

pp. 237-244.

Conagua

(Comisión Nacional del Agua) (s.a.) Normales climatológicas para Mérida,

Yucatán periodo 1981-2000, Servicio Meteorológico Nacional, http://smn.cna.gob.mx/observatorios/historica/merida.pdf, 10 de febrero de 2012.

Duhau, Emilio

(1998), “Instancias locales de gobierno y gestión metropolitana”, en Gustavo

Garza y Fernando Rodríguez (comps.), Normatividad urbanística en las

principales metrópolis de México,

El Colegio de México, México, pp. 75-86.

Ernstson, Henrik, SverkerSörlin y Thomas Elmqvist

(2008), “Social movements and ecosystem services, the role of social network

structure in protecting and managing urban green areas in Stockholm”, Ecology and Society, 13 (2),

Resilience Alliance, Stockholm, pp.1-27.

Fernández, Roberto (1994), “Problemáticas ambientales y procesos

sociales de producción del hábitat: territorio, sistemas de asentamientos,

ciudades”, en Enrique Leff (comp.), Ciencias

sociales y formación ambiental, unam-Gedisa

Editorial, Barcelona, pp. 223-286.

Florino, Daniel (s.a.), “Sustainablecities and

governance: What are theconnections?”, en Daniel A.

Mazmanian e Hilda Blanco (eds.), Handbook of sustainablecities, Edward Elgar

(en prensa).

Fonseca,

Francisca (2008), “Procesos de ruptura y continuidad entre la naturaleza y

sociedad en la ciudad moderna”, Papers. Revista de Sociologia, núm. 88, UniversitatAutònoma de

Barcelona, Barcelona, pp. 141-151.

Freire, Milla (2007), “Sustainablecities: the role of local governance

in managingchange”, ponencia presentada en el Symposiumon A Global Look at

Urban and Regional Governance: TheState-Market-CivicNexus, EmoryUniversity,

18-19 de enero, Atlanta.

Frumkin, Howard (2005),

“Thehealth of places, thewealth of evidence,” en PeggyBarlett,

(ed.), Urban Place,

Reconnectingwiththe Natural World,TheMassachussettsInstitute of

TechnologyPress, Massachussetts, pp. 253-269.

García,

Enriqueta (2004), Modificaciones al sistema de

clasificación climática de Köppen para adaptarlo a las condiciones de la república

mexicana, Universidad

Nacional Autónoma de México, México.

Garzón, Beatriz, Noemí Brañes, M. Laura Abella y Ana Auad (2004),

“Vegetación urbana y hábitat popular: el caso de San Miguel de Tucumán”, Revista invi, 49 (18),

Universidad de Chile, Chile, pp. 21-42.

Gidlöf, Anita y EvyÖhrström (2007), “Noise and

well-being in urbanresidentialenvironments: Thepotential role of

perceivedavailabilitytonearbygreenareas”, Landscape and UrbanPlanning,

83 (2-3), Elsevier, London, pp. 115-126.

Girardet,

Herbert (2001), Creando ciudades sostenibles, Ediciones Tilde, Valencia.

Gobierno del

Estado de Yucatán (1985), “Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán”, Diario

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 26 de Septiembre de 1985, <http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/orden_juridico/Yucatan/Leyes/nr91rf1.pdf>,

25 de marzo de 2011.

Gobierno del

Estado de Yucatán (1999), “Ley de Protección al Ambiente del Estado de

Yucatán”, Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 23 de Abril de 1999, <http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/orden_juridico/Yucatan/Leyes/nr223rf1.pdf>, 25 de marzo de 2011.

Gobierno del

Estado de Yucatán (2013), Secretaría de

Salud, <http://www.salud.yucatan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=

view&id=717>, 8 de mayo de 2013.

Gómez, Francisco, Nuria Tamarit y José Jabayoles

(2001), “Green zones, bioclimaticsstudies and human comfort in

thefuturedevelopment of urbanplanning”, Landscape and UrbanPlanning,

55 (4), Elsevier, London, pp. 151-161.

Hardoy, Jorge, Diana Mitlin y David Satterthwaite

(2001), Environmentalproblems

in anurbanizingworld, findingsolutionsforcities in Africa, Asia and Latin

American”, EarthscanPublicationsLtd, London and Sterling.

Harvey, David

(2010), “Organizarse para la transición anticapitalista”, Forum Social Mundial

2010, Porto Alegre, <http://www.vientosur.info/documentos/Harvey.pdf>, 12

de octubre de 2010.

Hill, Karen (2001), “New urbanism and nature: green

marketing and theneotradicionalcommunity”, UrbanGeography, 22 (3),

Royal GeographicalSociety-Institute of British

GeographersUrbanGeographyResearchGroup, London, pp. 220-248.

Inegi (Instituto

Nacional de Estadística, Geografía e informática) (2000 y 2010), XII y XIII,

Censo General de Población y Vivienda, inegi,

México.

James, P., K. Tzoulas, M.D. Adams, A. Barber, J. Box,

J. Breuste, T. Elmqvist M. Frith, C. Gordon, K.L. Greening, J. Handley, S.

Haworth, A.E. Kazmierczak, M. Johnston, K. Korpela, M. Moretti, J. Niemela, S.

Pauleit, M.H. Roe, J.P. Sadler, C. Ward Thompson (2009),

“Towardsanintegratedunderstanding of greenspace in

theEuropeanbuiltenvironment”, UrbanForestry and UrbanGreening, 8 (2), Elsevier,

Oxford, pp. 65-75.

Köchli, Daniel y Peter Brang (2005),

“Simulatingeffects of forestmanagementonselectedpublicforestgoods and services,

a case study”, ForestEcology

and Management, 209 (1-2), Elsevier, Amsterdam, pp. 57-68.

Leff, Enrique

(2002), Saber ambiental, sustentabilidad, racionalidad,

complejidad, poder,

Siglo XXI- pnuma-unam, México.

Lezama, José

Luis y Judith Domínguez (2006), “Medio ambiente y sustentabilidad urbana”, Papeles

de Población, núm.

049, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, pp. 154-176.

López, Ina

(2008), “Arbolado urbano Mérida Yucatán y su relación con aspectos

socioeconómicos, culturales y de la estructura urbana de la ciudad”, tesis de

maestría, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto

Politécnico Nacional, Mérida.

López, Óscar y

Héctor Toledo (2003), “Informes Técnicos. Estudio de la seguridad de las

edificaciones de vivienda ante la incidencia de viento”, Secretaría de

Gobernación-Centro Nacional de Prevención de Desastres, México, pp. 1-79.

Maco, Scott y Gregory McPherson

(2002), “Assessing canopy cover over streets and sidewalks in street tree

populations”, Journal of Arboriculture, 28 (6),

International Society of Arboriculture, Champaign, pp. 270-276.

McMichael, Anthony (1999), “Urbanisation and urbanism

in industrialisednations, 1850-present: implicationsforhealth”, en Lawrence

Schell y Stanley Ulijaszek (eds.), Urbanism, Health and Human Biology in IndustrialisedCountries,

Cambridge UniversityPress, Cambridge, pp. 21-45.

Morales, Carlos,

Delfino Madrigal y Lidia González (2007), “Isla de calor en Toluca, México”, Ciencia

Ergo Sum, 14 (3),

Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, pp. 307-316.

Neuvonen, Marjo, TuijaSievänen, SusanTönnes y

TerhiKoskela (2007), “Access togreenareas and thefrequency of visits –A case

study in Helsinki”, UrbanForestry

and UrbanGreening, 6 (4), Elsevier, Helsinki, pp. 235-247.

Newton, Julie (2007), “Well-being and the natural

environment: a briefoverview of theevidence”, <http://www.fondazionesvilupposostenibile.it/documents/Riferimenti/NEWTON%20Wellbeing%20and%20Nature%2007.pdf>,

18 de abril de 2013.

nsii (Nacional

StaticalInstitute of Italy) (2001), “Environmentalsustaninabilityindicators in

urbanareas: anitalian experiencia”, Conference of EuropeanStatisticians, 1-4

octubre de 2001, Ottawa, <http:www.unece.org/stats/documents/2001/10/env/wp.16.e.pdf>,

13 de julio de 2009.

ocde

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) (2011), “Towards

Green Growth”, Bulletin Desarrollo Sustentable, <http://www.oecd.org/document/10/0,3746,en_2649_37465_

47983690_1_1_1_37465,00.html>,

8 de febrero de 2012.

Ojeda, Olga (1999),

“La cooperación ambiental internacional en la era de la globalización”, en

Ricardo Valero (coord.), Globalidad: una mirada alternativa, Centro Latinoamericano de la

Globalidad-Miguel Angel Porrúa, México, pp. 97-150.

Oliveira, Sandra, Henrique Andrade y Teresa Vaz

(2011), “Thecoolingeffect of greenspaces as a contributiontothemitigation of

urbanheat: A case study in Lisbon”, Building and Environment, 46 (11),

Elsevier, Amsterdam, pp. 2186-2194.

Pérez, Susana

(2010), Segregación, recreación y calidad de vida en Mérida, Universidad Nacional Autónoma de

México, México.

Perry, Thomas y RizwanNawaz (2008),

“Aninvestigationintotheextent and impacts of hardsurfacing of domesticgardens

in anarea of Leeds, UnitedKingdom”, Landscape and UrbanPlanning, 86

(1), Elsevier, London, pp. 1-13.

pnuma

(Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) (2011), “Hacia una

economía verde. Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la

pobreza”, <http://www.pnuma.org/eficienciarecursos/documentos/GER_synthesis_sp.pdf>,

24 de enero de 2012.

Romero, Hugo,

Ximena Toledo, Fernando Órdenes y Alexis Vásquez (2001), “Ecología urbana y

gestión ambiental sustentable de las ciudades intermedias chilenas”, Ambiente

y Desarrollo, XVII

(4), Centro de Investigación y Planificación para el Medio Ambiente, Santiago,

pp. 45-51.

Satterthwaite, David (1997),

“Sustainablecitiesorcitiesthat contribuye tosustainabledevelpment?”, UrbanStudies,

34 (10), University of Glasgow, Glasgow, pp. 1667-1691.

Sick, Thomas y KarstenBruun (2007),

“Do greenareasaffecthealth? Resultsfrom a Danishsurveyonthe use of greenareas

and healthindicators”, Health and Place, 13 (4), Elsevier, Oxford, pp.

839-850.

Stabler, Linda, Chris Martin y Anthony Brazel (2005),

“Microclimates in a desertcitywererelatedtoland use and vegetationindex”, UrbanForestry and UrbanGreening, 3

(3-4), Elsevier, Amsterdam, pp. 137-147.

Sullivan, William (2005), “Forest, savanna, city:

evolutionarylandscapes and human funetioning”, en PeggyBarlett (ed.), Urban place, reconnectingwiththe natural world,

ThemitPress, Cambridge, pp.

237-252.

Sorensen, Mark,

ValerieBarzetti, KariKeipi y John Williams (1998), “Manejo de las áreas verdes

urbanas”, Documento de las buenas prácticas,

núm. 109, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, pp. 1-74.

Sullivan, William (2005), “Forest, savanna, city:

evolutionarylandscapes and human functioning”, en PeggyBarlett (ed.), Urban place, reconnectingwiththe natural world,

The MIT Press, Cambridge, pp. 237-252.

Tyrväinena, Liisa, KirsiMäkinenb y JasperSchipperijnc

(2007), “Tools formapping social values of urbanwoodlands and othergreenareas”,

Landscape and UrbanPlanning,

79 (1), Elsevier, London, pp. 5-19.

Tzoulas, Konstantinos, KaleviKorpela, Stephen Venn,

VesaYli-Pelkonen, AleksandraKaźmierczaka, JariNiemelac y Philip Jamesa (2007),

“Promotingecosystem and human health in urbanareasusing Green Infrastructure: A

literaturereview”, Landscape and

UrbanPlanning, núm. 81, Elsevier, London, pp. 167-178.

uady (Universidad Autónoma de Yucatán) (2013), Facultad de

Ingeniería, Centro Meteorológico, http://www.unionyucatan.mx/external?url=http://www.estacionclimatologica.ingenieria.uady.mx, 9 de mayo de

2013.

UN-Habitat (UnitedNations Human SettlementsProgramme)

(2009), PlanningSustainableCities, Global Reporton Human Settlements 2009, <http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=555&cid=5607>,

8 de mayo de 2013.

Van-Herzele, Ann y

TorstenWiedemann (2003), “A monitoringtoolfortheprovision of accesible

anattractiveurbangreenspaces”, Landscape and UrbanPlanning, 63 (2), Elsevier, London, pp. 109-126.

Wackernagel, Mathis y William Rees (1996), Ourecologicalfootprint: reducing human

impactontheearth, New SocietyPublishers, Gabriola Island.

Ward, Catharine (2013), “Activity, exercise and

theplanning and design of outdoorspaces”, Journal of EnvironmentalPsychology,

núm. 34, Elsevier, London, pp. 79-96.

Whitehead, Mark (2003), “Re

analysingthesustainablecity: nature, urbanisation and regulation of

socio-environmentalrelations in theuk”,

UrbanStudies,

40 (7), University of Glasgow, Glasgow, pp. 1183-1206.

Yang, Jun, JoeMcBride, JinxingZhou y ZhenyuanSun

(2005), “Theurbanforest in Beijing and its role in air pollutionreduction”, UrbanForestry and UrbanGreening, 3

(2), Elsevier, Amsterdam, pp. 65-78.

Recibido:

2 de julio de 2012.

Reenviado: 10 de abril de 2013.

Aceptado:

19 de septiembre de

2013.

Susana Pérez Medina.

Mexicana. Es doctora en urbanismo por la Universidad

Nacional Autónoma de México. Actualmente es auxiliar de investigación en el Departamento de Ecología

Humana del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, unidad Mérida y

profesora en la Universidad Marista de Mérida. Es miembro del Sistema Nacional

de Investigadores, nivel I. Sus líneas de investigación son segregación urbana,

áreas verdes y de recreación, sostenibilidad urbana, pobreza y desigualdad.

Entre sus últimas publicaciones destacan: Segregación,

recreación y calidad de vida en Mérida,

Universidad Nacional Autónoma de México, México (2010); “Políticas públicas de

combate a la pobreza en Yucatán 1990-2006, Gestión y Política Pública, Centro de Investigación y Docencia Económica a. c., México,pp. 291-329 (2011);

“Condiciones habitacionales y pobreza

en Yucatán. Un acercamiento etnográfico en contextos urbanos”, Memoria de Congreso Nacional de Vivienda 2013, unam, México, pp. 117-136 (2013).

Ina Susana López Falfán. Mexicana. Maestra en ciencias en la especialidad de

Ecología Humana por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados el

Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida, México. Actualmente estudiante

del doctorado en ciencias del Instituto de Ecología, A. C. en Xalapa, Veracruz,

México, en la Red de Ambiente y Sustentabilidad. Su línea de investigación es