Análisis de la

movilidad urbana de una ciudad media mexicana, caso de estudio: Santiago de

Querétaro

Urban mobility analysis of a mexican

middle city, case study: Santiago de Querétaro

Saúl Antonio

Obregón-Biosca

Eduardo

Betanzo-Quezada*

Abstract

Urban

planning policies require knowledge provided by mobility studies. Answer

questions as: what are the patterns of trips? or, what

are the reasons for our trips? Among others, show information about the current

territorial situation. This work examines current trip patterns in the urban

area of Queretaro, gathered from an origin-destination survey. Data were

analyzed through descriptive statistics and causal relationships between

transport and socio-economic characteristics of individuals. Results show the

trips patterns, reasons and preferences on the existing means of

transportation, being income a significant factor of modal choice.

Keywords: urban trips, means of transportation, population,

Mexico.

Resumen

Las políticas

de ordenación urbana territorial requieren del conocimiento que aportan los

estudios de movilidad cotidiana. Responder preguntas del tipo ¿cuáles son los patrones de

desplazamientos? o ¿qué

medio empleamos?, entre otras, refleja información sobre la situación

espacio-territorial actual. Este trabajo analiza los patrones actuales de los

desplazamientos en la Zona Conurbada de Querétaro (zcq) a partir de una encuesta origen-destino, mediante

estadística descriptiva y relaciones causales entre el transporte y las

características socioeconómicas. Los resultados revelan los patrones, motivos y

preferencias en los medios de transporte existentes, al respecto, el ingreso es

un factor significativo en la elección del medio.

Palabras clave: viajes urbanos,

medios de transporte urbanos, población, México.

* Universidad Autónoma de Querétaro, México. Correos-e: saul.obregon@upc.edu,

betanzoe@uaq.mx

Introducción

La movilidad

es una necesidad básica del ser humano porque el desplazamiento de un punto a otro

permite al individuo realizar sus tareas cotidianas; por otra parte, el

transporte es un bien altamente cualitativo y diferenciado y existen viajes con

distintos propósitos y a diferentes horas del día.

La dinámica de

las ciudades modernas se caracteriza por altos índices de movilidad de personas

y bienes, dinámica que se asocia a la dimensión física de las actividades de la

población y a su distribución territorial: mientras más crece la ciudad, más

induce a realizar desplazamientos de mayor longitud. Sin embargo, la longitud

de esos desplazamientos en las grandes ciudades inhibe o dificulta la

posibilidad de realizarlos a pie, por lo que se recurre a un modo de transporte

que reduzca el tiempo de su trayecto (Rabaza, 2009).

Así, es indudable

que en las grandes ciudades resulta necesario un sistema de transporte

eficiente y adecuado para atender las necesidades de la población, un sistema

que posibilite, de manera adecuada, la movilidad y accesibilidad en las

actividades realizadas. Si bien la dotación de transporte en algunas ocasiones

influye de forma indirecta como potencializador del crecimiento económico y

social en un área dada (Obregón-Biosca, 2010), en el aspecto laboral su

carencia también puede constituir una barrera (por costos, cobertura, entre

otros) que impida a potenciales trabajadores acceder al empleo. Sobrino (2007)

expone que las mejoras en el transporte y el cambio en la accesibilidad como

producto de obras viales influye directamente en el comportamiento de los

desplazamientos por motivo de trabajo.

El objetivo de

esta investigación es determinar los patrones de viaje y su correlación con las

características socioeconómicas de los habitantes de la Zona Conurbada de

Querétaro (zcq), en México,

partiendo de las siguientes tres hipótesis: en la primera, el ingreso es el

factor determinante para la elección del medio de transporte; la segunda

sugiere que el usuario del transporte privado no encuentra incentivos y

condiciones para utilizar los medios masivos y no motorizados; y la tercera

propone que las características de explotación del sistema de transporte

público desalientan su uso a los no usuarios del medio.

A continuación se

exponen algunos elementos que permiten estructurar un marco de referencia, en

el contexto de trabajos realizados por investigadores iberoamericanos, con el

propósito de seleccionar las variables más significativas para su aplicación en

un caso de estudio.

1. La movilidad y

accesibilidad en entornos urbanos

Las personas

se mueven constantemente por las ciudades con diferentes motivos de viaje:

trabajo, estudio, salud, ocio, entre otros (Merlin, 1996). En una perspectiva

más amplia, Henry (1998) trata el concepto de movilidad como la manera en que

un individuo realiza un programa de actividades en sus dimensiones espaciales y

temporales. Así, un viaje responde a cierto motivo y utiliza un determinado

medio a una hora específica del día.

Ahora bien, las

transformaciones territoriales en las que están inmersos los espacios

metropolitanos permiten alcanzar un número de destinos más dispersos y alejados

del hogar para realizar un mayor número de actividades (Gutiérrez y García,

2005). Así, la movilidad se materializa a nivel espacial en los desplazamientos

generados en virtud de las necesidades cotidianas de los individuos. Mientras

que los desplazamientos son el resultado de la ubicación del hábitat y de las

actividades, su distribución en el área urbana da lugar a la separación de los

puntos origen y destino que son la causa de dichos movimientos (Valero, 1984).

Por su parte,

Ortúzar y Willumsen (2008) definen el concepto de movilidad como una medida de

la facilidad o dificultad de realizar desplazamientos de un origen a un destino

específico, mientras que Giacobbe et al. (2009) mencionan que ésta cumple un rol muy importante en el análisis del

desarrollo urbano, y que permite una doble lectura: puede ser entendida como la

facilidad o dificultad con la que las personas acceden a lugares, o como la

posibilidad o imposibilidad de acceder a servicios y lugares.

En este sentido,

el sistema de transporte en una ciudad debe resolver las necesidades

principales de los ciudadanos (comida, mercado, trabajo, salud y educación) de

forma sostenible. Por ello, Pardo (2005) insiste en que la accesibilidad es el

principal factor en la movilidad, y la define como la disponibilidad de un

ciudadano para movilizarse y la posibilidad de acceder a sus necesidades.

La accesibilidad

potencializa las oportunidades de empleo, tal como Suárez y Delgado (2007) lo

analizan obteniendo que las zonas con mayor accesibilidad tienden a tener una

producción más alta por trabajador y los estratos de ingreso bajo tienen

menores oportunidades de empleo en cercanía al lugar de residencia, lo que los

obliga a pagar una alta proporción de sus ingresos en transporte para encontrar

empleo formal. Como ya se mencionó en la primera hipótesis, el análisis

realizado en el presente trabajo reforzará la magnitud que tiene el ingreso

como factor determinante en la elección del medio de transporte.

1.1. Los entornos

urbanos y la conformación de los transportes

La movilidad cotidiana es un elemento de gran interés en el estudio de

diferentes temas que van desde el transporte urbano hasta la estructura urbana,

en este sentido, Casado (2008) realiza una revisión crítica de las diferentes

fuentes de información e investigaciones desarrolladas en México que utilizan

el análisis de la movilidad cotidiana de la población, las cuales coinciden en

que frecuentemente se replican en los ámbitos metropolitanos los problemas

asociados a una creciente población y movilidad.

El modelo urbano

desempeña un papel central en los costos de transporte, en este sentido,

Fuentes (2009) realiza una investigación en Ciudad Juárez, México; identificó

que las zonas de menores ingresos son las que emplean con mayor frecuencia el

transporte público y en ellas se realiza un menor número de viajes motorizados

por persona al día, con tasas de entre 0.54 y 0.88, mientras las zonas con

ingresos medianos y altos emplean de forma intensiva el vehículo privado con

tasas de entre 0.92 a 1.8.

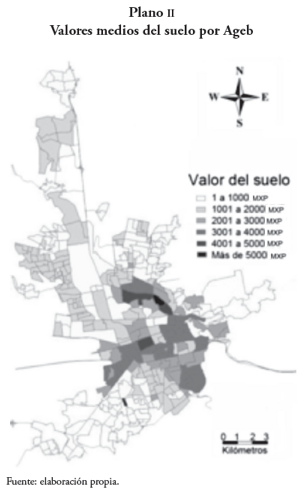

La correlación

entre la estructura espacial urbana y el transporte se muestra reflejada en la

duración y la distancia del viaje, influyen factores como la alta densidad de

la población, el valor del suelo, la tenencia de la vivienda, el balance entre

empleos y hogares y la proporción de casas alquiladas.

El efecto del policentrismo se explica en el hecho de que los

trabajadores periféricos se trasladan a los subcentros y no al distrito central

de negocios; entonces, al disminuir los costos de viaje los establecimientos

suburbanos tienen la oportunidad de disminuir el salario. Fuentes (2009)

concluyó, en su caso de estudio, que la localización espacial de los

trabajadores y empleos son consistentes con las predicciones de los modelos

neoclásicos de la economía urbana de Alonso (1964), Mills (1972) y Muth (1969),

ya que observó que la población con mayor ingreso eligió vivir más cerca de su

centro de trabajo porque tiene posibilidades de pagar costos de suelo más altos,

disminuyendo sus tiempos de trayecto al centro laboral.

La población con menor ingreso se asienta en las áreas de bajos valores del suelo, a mayor distancia de los

centros laborales, lo cual influye en el incremento de sus costos de viaje. No

obstante, identificó que el proceso de descentralización del empleo no

significó menores tiempos de viaje. El

contexto que analizó presenta distorsiones, ya que los trabajadores no se

establecieron cerca de los centros de empleo en respuesta al alto costo del

suelo urbano, inducido a la vez por la localización de dicho tipo de

actividades, este costo influyó en la decisión de establecer sus viviendas a

mayor distancia con el consecuente incremento en el costo del viaje. Lo

anterior confirma lo expuesto por Giuliano y Small (1993), pues la decisión de

las personas a localizar su residencia cerca de su lugar de trabajo depende de

factores diferentes a los costos de viaje.

Por su parte,

Suárez y Delgado (2010) emplearon modelos estadísticos para analizar la

movilidad residencial en la ciudad de México sosteniendo, al observar

influencia del lugar de trabajo sobre la elección de residencia, que existe un

proceso de co-localización entre empleos y vivienda.

Susino

et al. (2007)

analizan los factores relacionados como causas, y también como consecuencias,

del incremento de movilidad en Andalucía; obtienen que la causa principal de la

transformación de la organización y estructura del sistema urbano es

consecuencia parcial de cambios en la estructura ocupacional y de los mercados

locales de trabajo; así dichos factores han contribuido al aumento de la

movilidad.

Ahora bien, un

enfoque del transporte público de personas, desde una perspectiva hacia los

trabajadores según Ocaña y Urdaneta (2005), indica que éste se

asegura la movilidad desde la residencia al empleo, y que, al ser masivo,

condiciona en gran medida la actividad y la economía urbana; por lo anterior,

reflexiona acertadamente que el transporte no es un fin en sí mismo, sino un

medio para mejorar las condiciones de vida de una ciudad. Concluye que la

política no debe centrarse en el concepto simplista de movilizar a los

usuarios, sino de incrementar de manera global el bienestar de los habitantes y

la productividad urbana.

1.2. El sistema de

transporte urbano

Ortúzar (2000)

define al Sistema de Transporte Urbano como la interacción de una red

(infraestructura), un sistema de gestión y un conjunto de medios que compiten o

se complementan. Ocaña y Urdaneta (2005) lo conciben como la vinculación de

tres subsistemas que son transporte público, tráfico e infraestructura vial y

de transporte en el ámbito urbano. El subsistema de transporte público incluye

la prestación del servicio (infraestructuras, vehículos, organizaciones

operadoras, autoridades de tutela como ministerios, gobiernos regionales y

locales), los usuarios (organizados o no), las relaciones entre ellos y el

marco legal. A partir de lo anterior, a continuación se realiza una breve

reflexión general sobre los medios de transporte analizados en el caso de

estudio presentado en este artículo.

Respecto a un

sistema de transporte público, su objetivo, según Mundó (2002: 209), es “el

traslado eficiente, cómodo y seguro de personas entre los distintos lugares

donde se emplazan y desarrollan las actividades urbanas, facilitando la

integración entre ellos”. Debido a las características económicas propias de

los países en desarrollo, el transporte colectivo urbano se presenta como el

medio de transporte predominante y, como menciona Pardo (2005), por tener una

organización informal y desorganizada que induce efectos ambientales negativos

y de seguridad; señala que para que este medio de transporte sea sostenible

requiere de un trabajo de fondo sobre las organizaciones y su formalidad así

como de su sostenibilidad en términos económicos, ambientales y sociales.

Existen experiencias respecto a reestructuraciones de sistemas de transporte

público como en García (2006) y Rojas y Mello (2005), quienes coinciden en la

necesidad de que los transportes colectivos urbanos sean de calidad en las

ciudades de países en desarrollo.

La finalidad de

las vialidades es generar accesibilidad y permitir la movilidad de las

personas, no obstante, en la mayoría de las ciudades de México se favorece el

transporte en vehículos privados dejando a un lado políticas enfocadas al

transporte masivo. En el caso de Santiago de Querétaro. 44.93% de los

desplazamientos en la ciudad se realizan en automóvil privado (ya sea como

conductor o acompañante), en este sentido Rabaza (2009) advierte que el empleo

prioritario del automóvil como medio de transporte motivará la saturación de

las vialidades, y Delgado et al. (2003) detallan que otros factores

que inducen la congestión vial incluyen una infraestructura vial inadecuada,

incompleta y carente de continuidad.

Pardo (2005)

describe al automóvil como el enemigo principal del transporte sostenible al

citar a autores como Cervero (1998) y Gannon et al. (2001); dicha afirmación la sustenta

bajo los siguientes argumentos: es individual, tiene un elevado costo, genera

desigualdad, implica una inversión muy grande para muy pocos (en términos de

infraestructura urbana), y necesita de mucho espacio urbano para subsistir. Además, tiene desventajas en el

mayor nivel de accidentalidad, baja capacidad (máximo cinco pasajeros), influye

en la dispersión urbana, y está correlacionado con la depresión de los

habitantes.

El medio de

transporte no motorizado es definido por Pardo (2005) como individual y privado

(lo mismo que el automóvil y la motocicleta). Expone que esta categoría incluye

la bicicleta, caminar y patinar. Para él, caminar es el medio de transporte que

menor energía requiere, es autopropulsor, la única necesidad para existir es el

cuerpo y la gran mayoría de las personas utilizan este medio durante algún

momento de un día. Menciona como desventaja la reducida velocidad (cinco km/h)

y la dificultad para cubrir grandes distancias (Hook, 2003).

Valero (1984) menciona que los desplazamientos que se realizan a pie son

los más frecuentes en cualquier circunstancia, y los relaciona directamente con

la edad de las personas; afirma que estos viajes aumentan progresivamente

conforme aumenta la edad, las personas mayores de 65 años son las que realizan

la mayor proporción de viajes a pie, porque de alguna manera disminuyen sus

actividades de largas distancias.

Pardo (2005)

apunta que la bicicleta es un medio en el cual es posible recorrer distancias

medias (varia la distancia dependiendo de la condición física del usuario),

enlista ventajas: no emite polución directa, bajo costo de mantenimiento o uso,

requiere poco espacio urbano, y genera poca accidentalidad en su mayoría de

bajo impacto (en comparación con los motorizados). Finaliza aseverando que su

uso es una actividad física que mejora la salud, así como una forma de

recreación.

2. Descripción del

ámbito de estudio

La zcq se localiza en el estado de

Querétaro de Arteaga, en el centro de México, territorialmente está inmersa en

tres municipios: Corregidora, El Marqués y Santiago de Querétaro. En

coincidencia con otras áreas en América Latina, la de Querétaro ha mostrado

recientemente una expansión territorial muy drástica. Si bien demográficamente

ha crecido a ritmos mayores que otras áreas urbanas mexicanas similares (de

456,458 habitantes en 1990 a 801,940 en el 2010) la extensión de la superficie

donde se ubican las actividades que pueden considerarse incorporadas a este

conglomerado ha crecido a ritmos mucho mayores.

La mancha urbana

de la zona experimentó un intenso crecimiento en las décadas recientes, pues en

1970 su superficie era de 31 km2, mientras en 1992 alcanzó los 101

km2 y para el año 2002 llegó a los 130 km2 (Cobo, 2008).

Este diferencial en los ritmos de crecimiento demográfico y territorial se

expresa, de manera obvia, en la reducción de la densidad poblacional por unidad

de superficie. Tan sólo este decremento de la densidad, sin tomar en cuenta

otros elementos, implica el surgimiento de modificaciones relevantes en

diferentes situaciones que tienen que ver con la movilidad.

Si se considera que las dinámicas de ubicación habitacional y de

emplazamiento de centros de trabajo se han mantenido de forma relativamente

autónoma y siguiendo las prevalentes en 1970, se infiere que los

desplazamientos crecieron en extensión. No es sólo el alargamiento de los

viajes el único efecto de este crecimiento desmesurado del territorio ocupado

por actividades urbanas, ni su

equivalente incremento en tiempo de viaje, tasa de motorización, y desgaste

vehicular de los propios pasajeros y automovilistas, o la inferencia que de ahí

puede derivarse: peores situaciones de congestión, contaminación y

accidentalidad (cuestiones que tendrán que ser demostradas y cuantificadas),

sino que posiblemente las prácticas de movilidad han sido modificadas de manera

diversa.

2.1. Diagnóstico del

transporte de personas en el ámbito de estudio

A partir de la década de los ochenta del siglo pasado comienzan a

perfilarse los primeros signos de una ocupación diferente en el sentido de que

las empresas industriales no necesariamente se instalaron en la mancha urbana

ya constituida o en sus inmediaciones, sino en cierta lejanía de ésta.

Este patrón de

emplazamiento industrial se aceleró al inicio del siglo xxi y, en paralelo, se construyeron nuevos desarrollos

inmobiliarios, una construcción y

ampliación de vías rápidas urbanas, mientras que las características del

servicio del sistema de transporte público de pasajeros no evolucionaron

mayormente.

Cabe mencionar que no existen carriles preferenciales para el

transporte público, éstos se mezclan con el tráfico privado, compiten por el pasaje, no usan

cívicamente los carriles de las vialidades (entrecruzamientos indiscriminados a

lo largo del recorrido), e influyen la congestión tal como lo demostró Ramírez

(2012) al emplear microsimulación de

tráfico.

Respecto a los

efectos en el gasto familiar en transporte, este artículo mostrará una primera

aproximación, no obstante, requieren ser estudiados con más detalle. Los

prestatarios del transporte público están constituidos en su mayoría en

organizaciones. No obstante, como en muchas ciudades latinoamericanas, la

propiedad y gestión que se presenta con los concesionarios corresponde a igual

número de unidades, lo que indica que el esquema hombre-camión no ha evolucionado, afectando la

rentabilidad y el servicio eficiente a la ciudadanía.

Transconsult (2004) expone que la forma de explotación hombre-camión ocasiona una serie de deficiencias que dificultan un

adecuado desempeño del sistema de transporte público en Querétaro y enumera los

siguientes efectos: a) Disputa

individualizada por el mercado donde cada individuo tiene como objetivo

maximizar su utilidad; b) Nulo o bajo

aprovechamiento de las economías de escala, gran parte de las compras de

refacciones se hacen de manera individual; c) Fomento de la presencia de cotos de poder, donde los líderes

sindicales y su gente son los beneficiados por las pequeñas economías de escala

que se logran hacer; d)Ánimo a la corrupción en

su relación más simple gobierno-líder sindical, pues no se da acceso a los

individuos a los procesos de gestión; e) Excesivos

costos de explotación en el sistema; y f) Falta de seguridad

laboral para los conductores, pues cada uno de ellos tiene una relación

individual empleado-patrón, la mayoría de las veces sin cobertura de servicios

de salud.

La demanda de

pasajeros en el sistema de transporte público, según el Centro Queretano de

Recursos Naturales (cqrn, 2003),

se incrementa a una tasa anual de 2.1%, tasa inferior al crecimiento

poblacional; lo que indica, en principio, una mayor participación del

transporte privado en la movilidad de Querétaro. Así, se observa un efecto indefectible

en la modificación de la tasa de motorización y en el porcentaje de viajes en

automóvil al tiempo que repercute en inhibición de movilidad no obligada de

personas no propietarias y usuarias de automóviles.

3. Metodología

Molinero y Sánchez (2003) mencionan que la encuesta O-D permite obtener

información actualizada sobre el número de viajes y la ubicación de las

principales zonas atractoras y generadoras de éstos, así como

predecir el comportamiento del usuario y las necesidades de desplazamiento de

los habitantes; también clasifica sus necesidades con la finalidad de brindar

un mejor servicio y conoce la demanda potencial, la atendida y la insatisfecha.

El tipo de

muestra que se utilizó para la encuesta O-D en la zcq fue estratificada, descrita por Picco et

al. (2010) como la

división de estratos de una población; en cada una de ellas los elementos

deberán ser homogéneos respecto a las variables en estudio. Se toma una muestra

de cada estrato, lo que aumenta la precisión de las estimaciones; es decir,

ciertas variables independientes no serán aleatorias, por ejemplo un rango de

ingreso (Ortúzar y Willumsen, 2008).

Se consideró como

unidad básica geográfica de la subdivisión de la zcq el Área Geoestadística Básica (Ageb),

que es la unidad estadística territorial básica del Instituto Nacional de

Geografía e Informática de México (inegi,

2010). En el caso en particular, es posible considerar que el interior

de cada zona (Ageb) presenta características similares, de lo anterior se

obtuvo la función para cada una, que nos ofrece la probabilidad de uso del

medio de transporte en relación con el ingreso.

Se realizó la

estimación a partir de un muestreo aleatorio simple con la fracción que le

corresponde a cada estrato para cada subpoblación, tal como expone Ortúzar y

Willumsen (2008). Se considera la totalidad de hogares en la zcq y, siguiendo las recomendaciones de

Bruton (1985), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) (s.f.), Ibeas et

al. (2007) y Ortúzar

y Willumsen (2008), se obtuvieron 2,819

hogares a encuestar de un total de 156,600, pues la población de la zcq, según los resultados del Censo

Nacional de Vivienda del año 2010, es de 801,940 habitantes.

Así, se

entrevistaron 1.5% de los hogares (es decir 2,349), más 20% (470) por cualquier

tipo de error (Sedesol, s.f.), tal como no-respuestas, o algunos cometidos por

los entrevistadores y la gente de campo; se distribuye la muestra a partir del

número de hogares por Ageb.

Como advierten

Ibeas et al. (2007)

estamos en presencia de un trabajo con una muestra enorme y los problemas

intrínsecos inducen a que en muchos organismos, especialmente en países en vías

de desarrollo, se piense que estos tamaños son esenciales y que se requieren

tamaños de hasta 20% más grandes en la encuesta con el fin de afrontar pérdidas

eventuales de validación, como lo sugiere Sedesol (s.f.).

El trabajo de

campo se realizó con el apoyo de 125 alumnos de licenciatura y maestría de la

Universidad Autónoma de Querétaro, entre noviembre del 2010 y febrero del 2011

(exceptuando el periodo vacacional de diciembre). El cuestionario se aplicó a

individuos mayores de siete años preguntando a cada uno de ellos de manera

individual sobre todos los desplazamientos que realizaron el día anterior con

una duración en tiempo de viaje mayor a cinco minutos, y al jefa(e) de familia

sobre de los principales desplazamientos de residentes ausentes en el momento

de aplicar el cuestionario. Se encuestó de martes a sábado, siempre y cuando el día anterior no hubiese sido festivo o se presentara

un fenómeno natural que modificara los patrones de viajes.

Así, se obtuvo

información de las características socioeconómicas de cada uno de los miembros

del hogar, preferencias reveladas tales como el medio utilizado en los viajes

realizados y su motivo, completando con características como el tiempo

invertido en cada uno de ellos, tiempos de espera en parada para transporte

público, evaluaciones de las características de la movilidad, entre otros, y

preferencias declaradas, así como por ejemplo en el caso de los no usuarios de

transporte público si lo utilizarían si es que mejorara la calidad del

servicio, y a los no usuarios de bicicleta su preferencia para emplear dicho

medio en caso de mejoras en infraestructura exclusiva. La zona de estudio comprendió

331 Ageb.

Para lograr el

objetivo del presente artículo se empleó estadística descriptiva para explicar,

entre otras, las siguientes variables: las características socioeconómicas de

los usuarios de cada medio de transporte, el tiempo empleado en sus viajes,

número de viajes, motivos. A la vez, se emplearon regresiones lineales para

determinar relación entre valoración del sistema y las características

socioeconómicas de los individuos. A partir de preguntas sobre la valoración

del servicio de transporte público se analizaron los parámetros de calidad del

servicio, tomando como base el análisis de Sánchez y Romero (2010). Por último,

se realizaron nueve modelos logit de respuesta binaria para determinar

la influencia de características socioeconómicas en la elección de medios de

transporte.

Es necesario

definir algunos parámetros para que el lector internacional comprenda el contexto. El primero es el tipo de cambio de pesos de

los Estados Unidos Mexicanos (mxp)

a dólares de los Estados Unidos de América (usd),

se calculó al año de la investigación empleando el promedio del 2010 a partir

de los datos publicados por el cefp

(2013) y determinados por el Banco de México, el resultado fue de 12.636 pesos

mexicanos por dólar. El segundo, el salario mínimo diario en la región de

estudio (C) de 54.47 pesos mexicanos (4.31 dólares) en el año 2010.

4. Resultados y

discusión

En esta

sección se presentan los resultados socioeconómicos obtenidos de la aplicación

de la encuesta en la zcq, los

desplazamientos, medios y motivos, la valoración de las condiciones actuales de

la movilidad, las características de los viajes en vehículos motorizados y en

medios no motorizados, un análisis comparativo sobre las perspectivas para la

transferencia del transporte privado al público y finalmente, una serie de

modelos de elección discreta que sostienen la primer hipótesis de esta

investigación.

4.1. Resultados

socioeconómicos

Antes de

mostrar los resultados detallados de la encuesta O-D, cabe mencionar que el género y el número de viviendas con vehículo

obtenidos en la encuesta fueron contrastados con los resultados del censo del

año 2010 reportados por el inegi

con el fin de validar la información recabada, se obtuvo una diferencia del

0.5% en el género (49% de hombres, el inegi

reporta 48.5%) y de 0.47% en el número de viviendas con vehículo (se obtuvo

65.47% y el inegi reporta 65%).

Entre la información obtenida se destaca que 28.47% de los residentes de la zcq tienen un ingreso de hasta dos

salarios mínimos diarios (smd);

32.33% de más de dos a cuatro y 39.2% de más de cuatro smd. De los encuestados, 57.24% reportaron percibir un

ingreso económico y 28.33% presenta un nivel máximo de estudios terminados de

bachillerato, 24.85% de licenciatura y 23.3% de secundaria.

4.2.

Desplazamientos, medios y motivos

El porcentaje

de empleo de los medios de transporte, respecto a todos los desplazamientos

realizados en la zcq, se reparte

de la siguiente manera: en autobús público 38.5%, automóvil (conductor) 36.34%,

a pie 11.53%, automóvil (acompañante) 8.59%, automóvil rentado-taxi 2.02%,

autobús de empresa 0.99%, motocicleta 0.97%, bicicleta 0.72%, autobús escolar

0.39%, y otro medio 0.04%.

Ello muestra que

en el área de estudio 47.92% de los desplazamientos se hace en automóvil, taxi

y motocicleta, en 39.88% se emplea un medio de transporte masivo, y 12.25% un

medio no motorizado. La tasa media de desplazamientos es de 2.44 viajes diarios

por individuo al día, alrededor de 1,032,000 desplazamientos diarios; el tiempo

promedio empleado es de 27.64 minutos.

El motivo de los

viajes en un día típico laboral se reparte de la siguiente manera: 18.13%

trabaja en el sector servicios, 12.09% asistir a la escuela, 5.66% compras,

4.42% asuntos personales, 3.35% trabajo en el sector industria, 2.31% acompañar

personas, 2.3% recreación, 1.78% ir a comer, 1.62% relacionado con el trabajo,

0.99% de salud, 0.73% trabajo en el sector primario, 0.45% practicar deporte,

2.12% otro motivo y 44.04% para regresar

al hogar. En cuanto al número de desplazamientos diarios, la población muestra

la siguiente distribución: de los individuos, 79.19% realizan dos viajes

diarios, 19.49% tres y cuatro viajes, 4.12% entre cinco y nueve

desplazamientos, y más de diez viajes 0.21%.

4.3. Valoración de

las condiciones actuales de la movilidad en la zcq

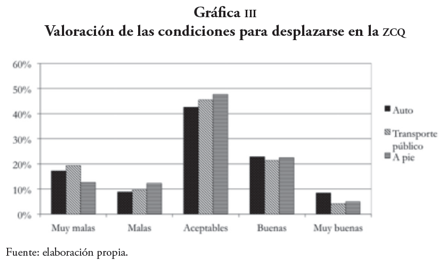

Estado de la infraestructura: una parte del cuestionario se enfocó a

que los entrevistados valoraran algunas condiciones y costos referentes al

transporte en la zcq. En este

sentido, el primer punto se encauzó a que la población valorara las condiciones

actuales de movilidad en la zona; al respecto, el entrevistador pedía al

entrevistado que valorara el estado de la infraestructura vial, acceso a los

sistemas de transporte, entre otros. Las respuestas fueron las siguientes: muy

malas, 17.05%; malas, 9.67%; aceptables, 44.08%; buenas, 22.94%; y muy buenas,

6.26%.

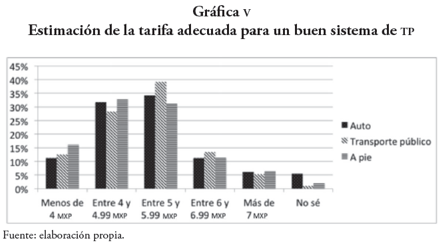

Nivel tarifario: un

segundo punto se dirigió a la tarifa del billete de transporte, se les preguntó

cuál consideran que es la tarifa adecuada para un buen sistema de transporte

público (es decir, moderno y eficiente), las respuestas del total de la

población encuestada: menos de 4 pesos, 12.38%; entre $4 y $4.99, 29.78%; entre

$5 y $5.99, 35.91%; entre $6 y $6.99, 12.5%; más de $7, 5.82%; y 2.99% no sabía

cual sería la tarifa adecuada.

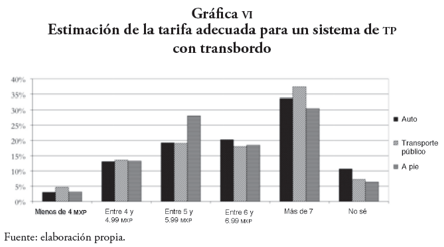

Transbordos: el

tercer punto se relacionó a la incursión de transbordos en una misma tarifa del

billete de transporte. Se les preguntó cuánto estarían dispuestos a pagar para

llegar a su destino pudiendo utilizar varias líneas de transporte, las

respuestas del total de la población encuestada fueron: menos de $4, 3.99%;

entre $4 y $4.99, 12.98%; entre $5 y $5.99, 20.89%; entre $6 y $6.99, 18.8%; más de $7, 34.56%; y 8.01% no sabía cual sería

la tarifa adecuada.

4.4. Características

de los viajes en vehículos motorizados

Respecto a las

características socioeconómicas de los usuarios del vehículo privado se destaca

un alto porcentaje de varones (77.5%), un nivel medio y alto de ingreso (69%

con un ingreso de cuatro y más smd),

84.22% de los usuarios es el jefe(a) de familia y 87.91% percibe salario. En

cuanto al nivel de estudios, las tasas más altas reportadas fueron de 40.98%

con estudios terminados de licenciatura, 21.62% de bachillerato y 15.38% de

secundaria.

En cuanto a las

principales ocupaciones de los usuarios, 27.5% son empleados, 22.94%

profesionistas y 10.44% comerciantes. Respecto al número de desplazamientos,

67.53% de los individuos realizan dos viajes diarios, 24.59% tres y cuatro

viajes, y 7.88% más de cinco desplazamientos, el máximo reportado fueron diez.

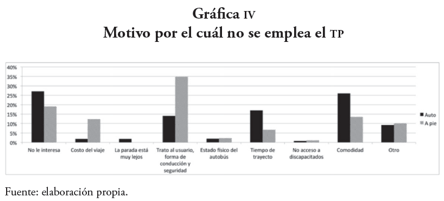

Si bien hay

interés en los usuarios del vehículo privado en emplear el transporte público

(véase apartado 4.6.1.), la gráfica iv

muestra porqué los usuarios del vehículo privado no

utilizan el transporte público. Al eliminar a los usuarios de vehículo privado

que no están interesados en utilizar el transporte público (tp) se puede clasificar la

responsabilidad del prestatario, de la autoridad reguladora, o de ambos como

factor de disuasión en el uso del tp.

Prestatarios:

responsables del trato al usuario, forma de manejo, estado físico del autobús,

acceso a discapacitados y la comodidad, es responsable de que 65.3% de los

usuarios potenciales no empleen el tp.

Si bien algunos de estos puntos están regulados directamente por el Estado a

través de los títulos de concesión, los vicios en la evaluación del sistema

incitan a su incumplimiento.

Autoridad reguladora: tiene responsabilidad en la cobertura del sistema y en

los tiempos de trayecto, afectan en 30.7% la disuasión en su uso. Un punto que

directamente ambos sectores gestionan es la tarifa del sistema y tiene un

impacto directo en 4%. Respecto a este último punto, en esta investigación se

realizó un análisis de costos de operación para determinar la tarifa técnica

del billete de transporte público. Dicho estudio tomó como referencia a la

empresa mejor organizada del sistema.

Antecedentes con

los cuales coincidimos son expuestos por Transconsult (2004), que menciona que

la tarifa de Querétaro es una de las más elevadas de México, producto de una

sobreoferta de unidades que ocasiona bajos niveles de captación y de

utilización de los vehículos. Se está hablando de una tarifa plana de 6.50

pesos mexicanos por realizar un viaje en una unidad, pues el billete no incluye

transbordos. El costo técnico de la tarifa sin utilidad ni impuestos obtenido

por esta investigación a partir del procedimiento recomendado por Molinero y

Sánchez (2003) fue de 3.99 pesos mexicanos a costos del año 2010.

También se obtuvo

respuesta sobre dónde los usuarios de automóvil aparcan sus vehículos; 19.94%

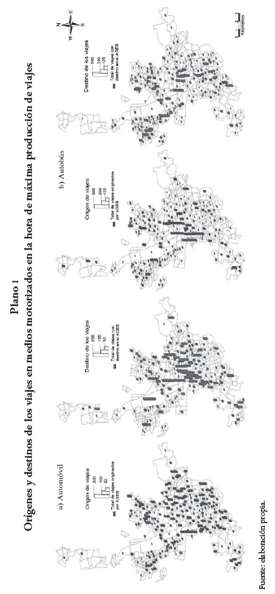

lo hacen en un aparcamiento público, 38.20% en un privado, 40.92% en la vía pública y 0.74% en un espacio diferente. El plano i, parte a, muestra los orígenes y

destinos de los viajes en las Ageb de la zcq

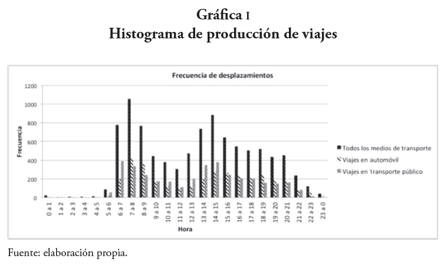

en la hora de máxima producción de viajes, entre las 7:00 y 8:00 h, (gráfica i) se observa que aún con su reciente

expansión y dispersión continúa siendo una ciudad relativamente monocéntrica en

los destinos de las actividades, y si se relacionan orígenes de los viajes se

confirma la relación de uso de este medio con los valores medios y altos de

suelo, tal como se muestra en el plano ii

y gráfica ii.

Respecto a las

características socioeconómicas de los usuarios del transporte público se

destaca un mayor porcentaje de mujeres (51.28% de los usuarios) y un bajo

ingreso económico (68.63% con ingresos menores a cuatro smd), 61.72% de los usuarios es el jefe(a) de familia y

63.8% percibe salario.

En cuanto al

nivel de estudios, las tasas más altas reportadas fueron de 31.78% con estudios

terminados de secundaria, 26.65% de bachillerato y 15.57% de licenciatura. En

cuanto a las principales ocupaciones de los usuarios, el 27.32% son empleados,

19.7% se dedica al hogar y 12.58% son estudiantes, como actividad principal.

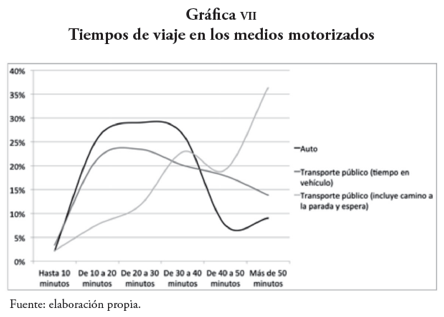

Lostiempos de viaje en vehículo se muestran en la gráfica vii.

Lostiempos de

camino a la parada de autobús se distribuyen de la siguiente forma: hasta dos

minutos, 6.99%; de dos a cuatro minutos, 19.56%; de cuatro a seis minutos,

46.18%; de seis a ocho minutos, 1.78%; de ocho a 10 minutos, 0.82%; de 10 a 15

minutos, 19.08%; de 15 a 20 minutos el 3.65%; y 1.95% más de 20 minutos. En lo

que concierne a los intervalos entre unidades, éstos son breves, en este

sentido Transconsult (2004) expone que la frecuencia media es de 12.4 unidades

en la hora de máxima demanda. Los tiempos de espera en la parada reportados son

los siguientes: 45.03% de los usuarios de transporte público espera en la

parada hasta cinco minutos, el 33.94% hasta 10 minutos, el 14.68% hasta 15

minutos, el 4.4% hasta 20 y el 1.96% más de 20 minutos.

Esta intensidad

en la prestación del servicio de transporte en los principales corredores de la

ciudad ha favorecido de manera importante a los usuarios en términos de tiempos

de espera; sin embargo, influye en el encarecimiento del servicio por la baja

ocupación en las unidades mencionada anteriormente; además de influir en el

congestionamiento por la misma presencia de las unidades de tp y en una mayor emisión de gases

contaminantes. En cuanto al número de viajes 81.5% de los usuarios de tp realizan dos viajes diarios; 15.83%

tres y cuatro viajes; y 1.67% más de cinco desplazamientos, el máximo reportado

fueron siete.

Los usuarios del

servicio de tp valoraron la

comodidad a bordo de las unidades, sus respuestas fueron las siguientes: muy

mala, 15.7%; mala, 12.4%; aceptable, 39.53%; buena, 27.72%; y muy buena, 4.65%.

Se realizaron regresiones con el fin de

demostrar si la percepción en la valoración de la comodidad tiene

correlación con las variables tales como el grado de educación y el ingreso,

siendo el grado de educación el único coeficiente estadísticamente

significativo. El signo negativo en la ecuación nos refleja el efecto que tiene

un mayor grado de educación respecto a una expectativa de comodidad, la

regresión obtenida es la siguiente:

|

Comodidad =

5.76 -0.147grado de educación |

||||

|

Predictor Constante Grado de

educación |

Coeficiente 5.7617 -0.14714 |

SE Coef 0.2875 0.06832 |

T 20.04 -2.15 |

P 0.000 0.032 |

Se les pidió a

los usuarios de tp que valoraran

la seguridad del servicio, sus respuestas fueron las siguientes: muy mala,

18.99%; mala, 15.51%; aceptable, 33.72%; buena, 24.23%; y muy buena, 7.56%.

Otra solicitud fue que valoraran el tiempo de viaje a bordo de las unidades,

sus respuestas fueron las siguientes: muy malo, 12.82%; malo, 12.24%;

aceptable, 34.76%; bueno, 33.01%; y muy bueno, 7.19%. Respecto a la seguridad y

la valoración del tiempo de viaje no se encontró un coeficiente

estadísticamente significativo, como fue en el caso de la comodidad.

Respecto a la

tarifa del billete de transporte se les preguntó cuál consideraban que era la

adecuada para un buen sistema de transporte público (es decir, moderno y

eficiente), en el mismo sentido, se incluyó otra pregunta relacionada a la incursión

de transbordos en una misma tarifa del billete de transporte (¿cuánto estarían

dispuestos a pagar para llegar a su destino pudiendo utilizar varias líneas de

transporte?), las respuestas a estas dos preguntas se muestran en las gráficas v y vi.

No obstante, debido a la cobertura y número de unidades que sirve a la ciudad,

el porcentaje de usuarios que requiere de transbordos es bajo actualmente, de

esto se hablará a continuación.

Existen dos tarifas en el transporte público, la preferencial que se le

aplica a estudiantes de nivel medio y superior, adultos mayores y personas con

discapacidad con un costo de 3.50 pesos mexicanos, y la normal para el resto de

la población. De los viajes realizados en transporte público, 13.9% fueron

sufragados mediante tarifa preferencial, de los cuales, 5.2% de dichos usuarios

requirió realizar un trasbordo efectuando nuevamente el pago. 86.1% fue

realizado con tarifa normal, 6% de los

cuales realizó trasbordo.

Al considerar que 22.25% de los usuarios de transporte se encuentran en

el rango de edad entre 15 y 25 años (edad normal de estudio del nivel medio y

superior), la investigación arrojó que sólo 28.3% de los individuos en dicho

rango de edad reportó pagar con tarifa preferencial. El plano i, parte b, muestra los orígenes y

destinos de los viajes en transporte público en las Ageb de la zcq en la hora de máxima demanda para

este medio de transporte (entre las 14:00 y 15:00 h), al igual que en vehículo

privado se observa el centralismo, y al relacionar con el plano ii los destinos de los viajes, se nos

confirma, a partir de los orígenes, que los individuos que emplean este medio

de transporte residen en zonas de bajo valor de suelo.

4.5. Viajes en

medios no motorizados

Respecto a las

características socioeconómicas de los individuos que se desplazan

principalmente a pie, las mujeres son las que realizan el mayor porcentaje de

desplazamientos (52.22%), por edad, se observa un mayor uso de este medio en

individuos entre 10 y 30 años (48.9%), lo que corrobora que los usuarios dentro

del entorno domiciliario son, en su mayoría, hijo(a)s (46.56%). Los

desplazamientos a pie son realizados principalmente por personas de bajos

ingresos (59.31% percibe hasta dos salarios mínimos diarios) y dependientes (el

72.86%), en cuanto a la ocupación principal, 48.09% de los desplazamientos los

efectúan individuos quienes realizan algún tipo de estudio, y 22.65% individuos

se dedican al hogar.

El grado máximo de estudios concluidos de los reportados fue secundaria

(con 31.38%), bachillerato (con 28.06%) y primaria (con 18.88%). En cuanto al

número de desplazamientos, 79.84% de los individuos realizan dos viajes

diarios, 14.13% tres y cuatro viajes, y 6.03% más de cinco desplazamientos, el

máximo reportado fueron doce. Los principales motivos de del viaje son los

siguientes: 44.53% del total de los desplazamientos son para ir a la escuela,

16.06% trabajo en el sector servicios, 15.33% de compras, 5.6% de regreso a

casa, y 4.38% acompañar a otra persona.

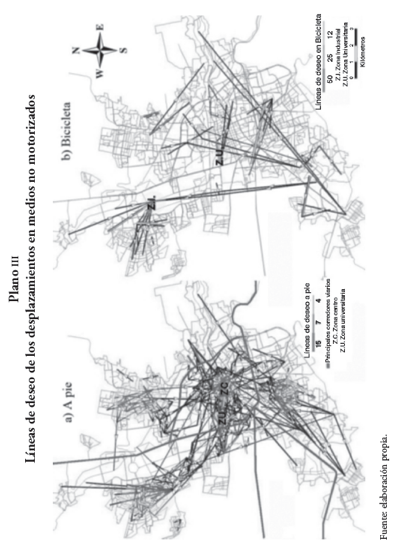

En el plano iii, parte a, se muestran las líneas de

deseo de los desplazamientos a pie con una duración mayor a cinco minutos y con

zona origen-destino diferente (del total de los viajes reportados a pie, 35%

son intrazonales), se observa la concentración en la principal zona universitaria

de la región (zu), además cómo

estos viajes se encuentran concentrados en cuatro zonas bien diferenciadas,

incluido el centro de la ciudad (zc),

por las principales arterias viales que influyen en cierta medida a la no

permeabilidad del territorio (Junyent, 2001, desarrolla una investigación que

aborda a detalle el tema del efecto barrera inducido por los corredores

viarios).

En cuanto a las

características socioeconómicas de los usuarios de bicicleta, la mayoría de los

desplazamientos son efectuados por varones (70.83%) e individuos entre 20 y 30

años (54.16%). Respecto al ingreso, son realizados principalmente por personas

con bajo ingreso económico (64.29% con ingreso diario de hasta cuatro smd), los cuales, en su mayoría,

perciben salario (70.83%). De los viajes, 25% son efectuados por individuos que

realizan estudios y 25% por empleados. El grado máximo de estudios concluidos

de los reportados fue bachillerato (29.17%), licenciatura (25%) y primaria

(24.99%).

En cuanto al

número de desplazamientos, 69.57% de los individuos realizan dos viajes

diarios, 17.39% tres y cuatro viajes, y el 13.05% más de cinco desplazamientos,

el máximo reportado fueron ocho. En este medio, como en el automóvil,

lógicamente es empleado el encadenamiento, pues en 44% de los viajes el motivo

fue regresar a casa. Los individuos que se desplazan en bicicleta exponen que

no emplean el tp por los

siguientes motivos: a 11% no le interesa, 0% por la tarifa, 11% mencionó que la

parada le queda lejos, 22% por el trato al usuario y forma de manejo, el 0% por

el estado físico del autobús, 22% por los tiempos de trayecto y 22% por la

comodidad.

El plano iii, parte b,

refleja las líneas de deseo de los desplazamientos en bicicleta, se observa

atracción hacia las zonas industriales (zi)

y universitarias (zu) y en cierto

grado hacia el centro de la ciudad. En su mayoría no son desplazamientos que

rebasen los cuatro kilómetros de longitud.

4.6. Análisis

comparativo: perspectivas para la transferencia del transporte privado al

público

4.6.1. Comparación

de percepciones entre los usuarios de los diferentes medios de transporte

En este apartado se compararán las diferentes percepciones dependiendo

del medio de transporte empleado en los desplazamientos. La gráfica iii muestra el porcentaje de respuestas

referentes a la valoración de la movilidad en la zcq dependiendo del medio de transporte que emplea el

individuo. Se observa que los usuarios de

tp tienen una mayor percepción negativa de las condiciones para

desplazarse en la ciudad. En el cuestionario se evaluaba a través de un puntaje

de cero a nueve, resulta que 66.47% expuso una nota entre cero y cinco a las

condiciones para desplazarse.

Al comparar a los

usuarios de automóvil con los que se desplazan a pie, respecto al principal motivo

por el cual no se emplea el transporte público (gráfica iv), se observa un alto porcentaje de usuarios de automóvil

que no les interesa el tp,

mientras que a los viajeros a pie perciben como principal disuasor el trato al

usuario y el costo del viaje (como ya se mencionó, estos individuos muestran un

menor ingreso respecto a los usuarios de automóvil). Ahora bien, los usuarios

de vehículo privado expresan la comodidad y el tiempo de viaje como principales

disuasores.

Se preguntó si emplearían el tp en

caso de que dicho servicio mejorara,

es decir, un servicio moderno, eficiente, con buen trato, mejores tiempos de

viaje, entre otros. De los usuarios de automóvil, 41.61% respondieron que sí, y

30.1% respondieron no, el restante 28.29% no sabía. Respecto a los que realizan

viajes a pie, 53.4% respondió sí, el 19.42% no y el 27.18% no sabía. Por lo

anterior, se observa que los individuos que realizan desplazamientos a pie

muestran un mayor interés en emplear el transporte público en relación con los usuarios

de automóvil.

Asimismo, se

preguntó a la población en general la tarifa que considerarían adecuada para un

buen sistema de tp. En este

sentido, se observa un comportamiento congruente con el Principio de Pareto,

donde alrededor de 80% de los usuarios de los tres medios expuestos en la

gráfica v, consideran que deberá

ser menor a seis pesos mexicanos. La gráfica vi

expone el resultado de integrar trasbordo en el costo del billete, el estudio

muestra que alrededor de 60% de los usuarios de los tres medios consideran que

debería ser inferior a siete pesos mexicanos. Hay que recordar que sólo en 5.7%

de todos los desplazamientos realizados en tp

fue necesario trasbordar.

Respecto a los

tiempos de viaje en los medios motorizados, los usuarios de vehículo privado

emplean menores tiempos para llegar a su destino, pues el 56.85% de los

usuarios consume hasta 30 minutos (gráfica vii),

mientras que en tp, 48.1% de los

desplazamientos consumen dicho tiempo; ahora

bien, si incluimos el tiempo de camino y espera en la parada, sólo

21.54% de los desplazamientos son realizados en un tiempo inferior a 30

minutos. Lo anterior explica porqué el tiempo de viaje en tp es una de las principales variables

disuasoras para su empleo.

La zona marcada

en el recuadro de la gráfica vii conforma

una transición en el desequilibrio de los modos de transporte, al observarse

que se acentúa el uso del transporte privado al incrementarse el tiempo total

de traslado en transporte público.

4.6.2. Los usuarios

cautivos: el gasto en transporte como porcentaje del ingreso de los usuarios de

transporte público

Al observar que los usuarios de transporte público presentan, en su

mayoría, bajos ingresos, esta investigación se enfocó en analizar qué

porcentaje de su ingreso lo invierten en transporte; el cuadro 1 muestra el

número de viajes diarios realizados en tp

respecto al ingreso de los individuos. Si recordamos que 68.63% de los usuarios

de tp tienen un ingreso de hasta

cuatro smd.

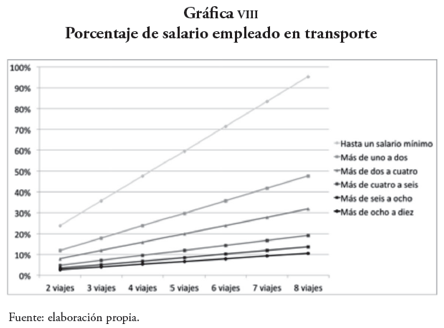

La gráfica viii muestra el porcentaje de salario empleado

en transporte, a partir de ello se observa que en su mayoría las personas con

menor ingreso invierten en su mayoría 23.87% de su ingreso en transporte; cabe

mencionar que un gran porcentaje de estos individuos son dependientes, mientras que los individuos con más de dos y

hasta cuatro salarios mínimos en su mayoría ya perciben salario y dichos

individuos invierten en su mayoría el 7.96% de sus ingresos para poder acceder

al mercado laboral. Algunos de estos individuos sustentan hogares, por lo cual el

gasto familiar destinado al transporte se incrementa. Esta investigación no

pretende ahondar en dicha línea pues es tema de investigación futura.

Cuadro 1

Ingreso y número

de viajes diarios realizados en transporte público

|

Viajes

/ salario |

Hasta

un salario mínimo |

Más

de uno a dos |

Más

de dos a cuatro |

Más

de cuatro a seis |

Más

de seis a ocho |

Más

de ocho a diez |

Más

de diez |

|

2 |

89.18% |

85.71% |

87.82% |

81.94% |

88.89% |

87.50% |

71.71% |

|

3 |

5.19% |

4.76% |

4.62% |

6.25% |

3.70% |

0.00% |

14.29% |

|

4 |

3.46% |

8.47% |

6.30% |

10.42% |

4.94% |

8.33% |

14.00% |

|

5 |

1.73% |

0.53% |

0.63% |

0.00% |

0.00% |

4.17% |

0.00% |

|

6 |

0.44% |

0.53% |

0.21% |

1.39% |

2.47% |

0.00% |

0.00% |

|

7 |

0.00% |

0.00% |

0.21% |

0.00% |

0.00% |

0.00% |

0.00% |

|

8 |

0.00% |

0.00% |

0.21% |

0.00% |

0.00% |

0.00% |

0.00% |

Fuente: elaboración propia.

4.7. Modelación de

preferencias

A continuación

se presenta una serie de modelos logit binarios con la finalidad de

determinar las características individuales que mejor representan la

atractividad de la alternativa elegida por los individuos. Ortúzar y Willumsen

(2008: 334) mencionan que los modelos de elección discreta afirman que “la

probabilidad de que los individuos elijan una determinada alternativa es

función de sus características socioeconómicas y de la relativa atractividad de

la alternativa. Para representar la atractividad de la alternativa se utiliza

el concepto de utilidad (artificio teórico convenientemente definido en forma

tautológica como lo que el individuo intenta maximizar)”. Cada variable

representa un atributo de la alternativa o del viajero, en tanto que los

coeficientes representan la influencia relativa de cada atributo, es decir, la

contribución que cada variable aporta a la satisfacción total producida por

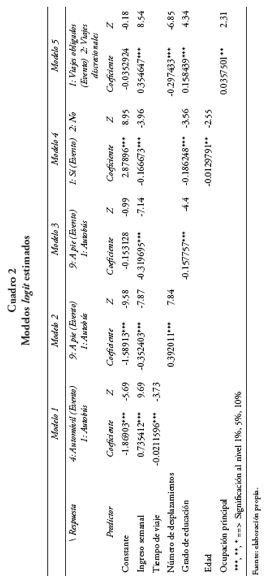

cada alternativa. Así, los modelos estimados (cuadro 2) auxiliarán en la comprobación

de las hipótesis de partida, reafirmando lo analizado en los puntos anteriores

con el uso de estadística descriptiva.

4.7.1. Entre el

automóvil y el transporte público

Se estimó un modelo logit de respuesta

binaria para determinar quéparámetros son estadísticamente significativos en la

elección del automóvil

(4) y el transporte público (1). El modelo 1 del cuadro 2 muestra los

coeficientes que resultaron estadísticamente significativos. La parte

sistemática del modelo está conformada por el ingreso semanal y el tiempo de

viaje dentro del vehículo, la constante del modelo es de -1.86. El cociente

entre los partworths

(coeficientes en la utilidad) de ingreso y tiempo está alrededor de 0.028. El

ingreso tiene un impacto de 34 veces el tiempo

de viaje en el vehículo, lo que reafirma lo expuesto anteriormente en

referencia a que los usuarios de automóvil presentan mayores ingresos respecto

a los usuarios de transporte público. El signo negativo en el tiempo de viaje

en vehículo también refleja una menor utilidad para el usuario.

4.7.2. Entre el

transporte público y los viajes a pie

Se modeló la

elección de los desplazamientos a pie (9) y en autobús (1), dos de los varios

modelos estimados son estadísticamente significativos para representar la

probabilidad de elección de dichos medios de transporte (modelo 2 y 3 del

cuadro 2). Ambos modelos contienen el ingreso como variable explicativa y de

magnitud considerable. En el modelo 2 se consideró el ingreso y el número de

desplazamientos de los individuos, en él se observa que

la magnitud de los coeficientes es muy similar, no obstante, el signo del

ingreso refleja una menor utilidad para los individuos en la elección de sus

desplazamientos a pie, mismos que realizan un mayor número de desplazamientos

respecto a los de autobús. En el modelo 3 se consideró el ingreso y el grado de

educación de los individuos, el cociente entre ambos coeficientes fue de

alrededor de dos, y ambas variables reflejaron una menor utilidad en la

elección de desplazamientos a pie. En ambos modelos el ingreso mostró una menor utilidad al momento de la elección de

desplazarse a pie.

4.7.3. Entre la

utilización o no de un nuevo sistema de transporte público

Una de las

preguntas del cuestionario fue dirigida a los no usuarios de tp, una preferencia declarada

(preferencia de elección en escenarios hipotéticos) (Sánchez y Romero, 2010) en

la cual se les preguntó sobre si emplearían dicho medio en caso de una

modernización y mayor calidad del sistema. La estadística descriptiva se expuso

en el apartado 4.6.1. y en el modelo 4 del cuadro 2 se muestra el mejor modelo logit estimado. Los coeficientes de ingreso

y grado de educación presentan magnitudes similares, mientras la magnitud del

coeficiente de edad es catorce veces inferior al grado de educación. A partir

de lo observado en el modelo se puede afirmar que en la elección de un nuevo

sistema de transporte público induce una menor utilidad el mayor ingreso y

grado de educación de los individuos.

4.7.4. Entre los

viajes obligados y los viajes discrecionales

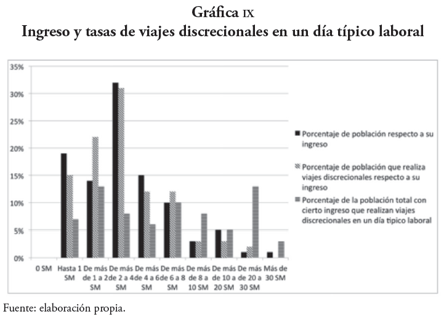

Se modeló la

probabilidad de que los individuos realicen sólo viajes obligados, entendiendo

éstos como los viajes al trabajo (en este caso no se incluyeron los viajes por

motivo de estudio) frente a los que además de su movilidad obligada realizan

también viajes discrecionales u opcionales (viajes por compras, sociales y

recreacionales) en días laborables. El modelo 5 del cuadro 2 muestra que las

variables significativas en orden de magnitud de sus coeficientes son el ingreso,

el número de desplazamientos al día, el grado de educación y la ocupación

principal. Es de interés observar la menor utilidad que para el individuo

representa el número de desplazamientos diarios, lo que relaciona que un

individuo que realiza mayor número de desplazamientos presente una mayor

probabilidad de que éstos, en

parte, sean

discrecionales; y a la vez, el ingreso tiene una magnitud significativa en su

realización, tal y como se observa en la gráfica ix, la cual muestra que el número de desplazamientos

discrecionales se incrementa con el ingreso.

4.7.5. Entre zonas

con ingreso medio alto y zonas con ingreso medio bajo

Se compararon

zonas de ingreso económico medio-alto (denominadas zonas residenciales) y zonas

de ingreso económico medio-bajo (denominadas zonas obreras) en la elección de

desplazarse en automóvil o transporte público, los siguientes modelos fueron

obtenidos:

Vauto =-4.37910

+1.50536Ingreso -0.0212686 Tiempo de viaje

(Zonas residenciales)

Vauto = -3.93668

+0.708541Ingreso +0.0350151 Tiempo de viaje

(Zonas obreras)

Al analizar los

coeficientes se observa que factores que no son el ingreso y tiempo de viaje

tienen un menor impacto en las zonas residenciales al momento de elegir el

automóvil como medio de transporte respecto al tp.

La magnitud del coeficiente de ingreso en las zonas residenciales es 200% mayor

respecto a las zonas obreras, por ello, la importancia del ingreso es mayor en

las zonas residenciales.

El tiempo

de viaje en vehículo

induce menor utilidad para los individuos de las zonas residenciales en la

elección del auto, mientras que a los individuos de las zonas obreras el tiempo

de viaje les presenta mayor utilidad debido a que los tiempos en auto son

menores a los del tp. En las zonas

residenciales, los pocos desplazamientos en tp

son realizados principalmente por los hijos de las familias que viajan a

sus centros escolares, situados a escaso tiempo. El percibir salario o ser

dependiente, también es un punto de consideración en ambas zonas, que refleja

pesos muy similares en sus coeficientes, como se observa en los siguientes

modelos:

Vauto = -0.510826

+3.45526 Percibe salario (Zonas

residenciales)

Vauto = -3.29584

+3.25810 Percibe salario (Zonas

obreras)

Conclusiones

La investigación

refleja que el ingreso del individuo contribuye significativamente en la elección del medio de transporte

en la zcq, lo que cumple la

primera hipótesis de esta investigación. Los modelos logit corroboran y verifican la importancia

de dicha variable como factor del sujeto en la elección de su medio de

transporte. En la comparación, realizada con individuos de zonas con ingreso

medio-alto y zonas con ingreso medio-bajo, es de interés la variación del signo

en la percepción del tiempo de viaje debido

al beneficio inducido en los

individuos de las zonas de ingreso

medio-bajo al contar con un vehículo, ésta sería una línea de investigación

futura que se adentre en las variaciones de la atractividad de diferentes

medios en la diversidad socioeconómica reflejada en el contenido de la presente

investigación, lo que ayudaría a planificar políticas de transporte adecuadas a

las características socioeconómicas locales, generando modelos propios y no

duplicando lo realizado en otros países.

Esta aproximación

permitiría realizar estudios con un menor grado de fracaso debido a que los

condicionantes son bastante diferentes, como se ha demostrado en

investigaciones latinoamericanas reportadas por García (2006). Esto es, se

podría trabajar individualmente en los diversos estratos socioeconómicos de las

zonas determinando las políticas a nivel micro, para posteriormente englobarlas

en el sistema, pues en ciudades como la del caso de estudio se presenta una

fuerte disparidad socioeconómica zonal, la cual llega a presentar mezclas de

zonas de ingreso alto colindantes a zonas de bajo ingreso. Así, conjugando los

parámetros culturales, urbanísticos y el ritmo de desarrollo, diseñar las

políticas de planificación para que los individuos se distribuyan en el sistema

de una manera determinada.

El género también

es un parámetro de interés, se observa un mayor número de desplazamientos

realizados por varones, así como que éstos tienen mayor preferencia a emplear

el vehículo privado cuando sus condiciones económicas lo permiten. La tasa de

producción de viajes se ha incrementado en los últimos años, pues en el 2002 ésta era de 1.53 viajes por habitante (Transconsult,

2004), mientras que esta investigación obtuvo una tasa de 2.45 viajes por

persona en un día típico laboral para el año 2010.

Si bien, la tasa

de producción de viajes se ha incrementado, otros factores como la misma

demanda, las necesidades de infraestructura y la no mejora en el sistema de

transporte masivo, inducen a que la mayoría de los habitantes de la zcq den una nota reprobatoria a las

condiciones actuales para desplazarse en su ciudad, son los usuarios de tp los que peor percepción tienen, pues

las mismas características del sistema influyen en su apreciación.

En este sentido,

la misma calidad de explotación influye como efecto disuasor en el empleo del tp, si bien se observa un interés en los

usuarios del resto de modos de transporte, la calidad del sistema influye

determinantemente en su no empleo, verificando la segunda y tercera hipótesis

planteada al inicio de esta investigación. Es posible que se presenten estas

características de forma recurrente en otras ciudades mexicanas, lo que influye

cada día en la necesidad de mayor capacidad vial debida a la demanda motivada

por la preferencia al vehículo privado, lo que está afectando la sostenibilidad

de las ciudades en términos de la movilidad y también de la calidad ambiental.

Lo anterior es preocupante y se constata al observar que el vehículo privado ha

incrementado su empleo en los últimos años en la zcq, pues en el 2004, 39.7% de los desplazamientos se

realizaban en este medio y esta investigación arrojó una tasa del 47.92%.

En cuanto al tp, éste es el medio más empleado en los

desplazamientos de los habitantes de la zcq,

no obstante, su uso se presenta básicamente por necesidad, pues

mayoritariamente es empleado por personas de bajos ingresos económicos y

dependientes, ya que la misma calidad del servicio no lo hace atractivo frente

al automóvil.

El número de

desplazamientos en automóvil como conductor registró el segundo porcentaje más

alto de utilización (no obstante si añadimos los desplazamientos realizados

como acompañante, superaría al número de desplazamientos del tp como el medio transporte más empleado

por los habitantes de la zcq). Un

alto porcentaje de los desplazamientos en este medio son realizados por

varones, mientras que en tp las

mujeres superan a los varones en el porcentaje de viajes. Como ya se expuso,

los usuarios del automóvil reflejan un mayor ingreso económico respecto a los

usuarios del tp.

Si bien, un alto

porcentaje (87.91%) de los usuarios de automóvil son individuos que perciben un

salario, en los usuarios de tp esta

tasa decrece (63.8%) y por ende, muestra que la mayoría de las personas

dependientes emplean dicho medio de transporte. Respecto a los medios no

motorizados, la mayoría de los desplazamientos a pie son efectuados por

mujeres, mientras que en bicicleta la mayoría son realizados por varones. Un

alto porcentaje de los peatones son estudiantes, seguido de personas que se

dedican al hogar, es decir, individuos dependientes. Además, se observan cinco

zonas definidas en la realización de los desplazamientos, resultado derivado

aparentemente del efecto barrera que inducen los principales corredores viarios

en la permeabilidad del territorio. Por lo que se refiere a los traslados en

bicicleta, en su mayoría son realizados por empleados, observando que un alto

porcentaje percibe salario.

En cuanto al por

qué no se emplea el tp, el

principal motivo de los automovilistas es la comodidad, seguido del tiempo de

trayecto y el trato al usuario (sin considerar aquellos a los que no les

interesa), mientras que para los individuos que realizan desplazamientos a pie,

el trato al usuario es el principal disuasor, seguido de la comodidad y el

costo del viaje (de igual forma, sin considerar individuos que no les

interesa). Si bien, es una constante el trato al usuario y la comodidad, se

vuelve a reflejar cómo el ingreso tiene peso en la elección del medio, ya que

éste aparece como disuasor de los individuos que se desplazan a pie.

La correlación

entre la estructura espacial urbana y el transporte se muestra reflejada en la

duración y la distancia de viaje. Un punto disuasor importante para los

usuarios de automóvil es el tiempo de viaje en tp,

si bien la investigación muestra una distribución relativamente similar entre

el porcentaje de desplazamientos y el rango de tiempo empleado entre los

usuarios del automóvil y del tp,

podríamos suponer que son competentes ambos medios, lo anterior puede ser

explicado, ya que al no existir carriles preferenciales, el transporte público

tiende a emplear indistintamente todos los carriles de las vialidades, además

las mismas características de explotación del sistema propician una lucha entre

los choferes por el pasaje, esta mezcla, y la influencia de una flota superior

a la requerida para la demanda satura las vialidades y su comportamiento por

ende tiene influencia en los tiempos de viaje para los usuarios del vehículo

privado.

Sin embargo, al

considerar el tiempo de acceso a la parada y la espera observamos que las tasas

de desplazamientos en los rangos de tiempo de viaje total se incrementan

notablemente, y por ello baja la competitividad del sistema.

Esta

investigación reflejó un peso importante del gasto como porcentaje de ingreso

destinado a los usuarios cautivos del transporte público, principalmente de las

personas dependientes. No obstante, es de considerar que 42.11% de los usuarios

de transporte público invierten cerca de 8% de su ingreso diario para poder

acceder al mercado laboral. Este punto, como otros, requieren un mayor nivel de

análisis. El presente artículo se enfocó a describir los desplazamientos en una

ciudad media mexicana y los parámetros socioeconómicos que los describen,

comprobando las tres hipótesis de partida. Las posibles líneas de investigación

futura que se proponen se enfocan a comparar la elección de medios dependiendo

de las características socioeconómicas zonales y el impacto del gasto familiar

en transporte.

Agradecimientos

Se extiende un

profundo agradecimiento por su gran colaboración a los más de cien alumnos de

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Ingeniería de

la Universidad Autónoma de Querétaro por su disposición en el proceso de capacitación

y su entrega para realizar las entrevistas de esta investigación. Asimismo, a

la maestra Rocío Minerva Hidalgo, al maestro Agustín Osornio y al doctor

Roberto de la Llata, por sus amplios comentarios y recomendaciones en el

proceso de diseño del cuestionario; así como las valiosas observaciones de los

dictaminadores anónimos en la revisión temprana del documento. Los autores son

los únicos responsables de todos los datos contenidos en éste artículo y pueden

ser solicitados a través de la uaq.

Bibliografía

Alonso, William (1964), Location and land use: towards a general theory of

land rent, Harvard University Press, Cambridge.

Bruton, Michael (1985), Introduction to transportation planning,

Hutchinson, Londres.

Casado, José

(2008), “Estudios sobre movilidad cotidiana en México”, Scripta Nova, XII (273),

Universidad de Barcelona, Barcelona,<www.ub.edu/geocrit/sn/sn-273.htm>,

11 de septiembre de 2012.

cefp (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas) (2013),

“Tipo de cambio nominal FIX, 1980-2012 (Para solventar obligaciones en moneda

extranjera)”, Cámara de Diputados,

<http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/02_centro_de_estudios_de_finanzas_publicas__1/005_indicadores_y_estadisticas/01_historicas/01_ind_macroeconomicos_1980_2012/07_tipo_de_cambio>,

11 de septiembre de 2013.

cqrn (Centro

Queretano de Recursos Naturales) (2003), Reordenamiento

del sistema de transporte público de pasajeros de la Zona Metropolitana de

Querétaro, Concyteq,

Querétaro.

Cervero, Robert (1998), The transit metropolis: a global inquiry,

Island Press, Washington.

Cobo, Mauricio

(2008), “Sistemas de transporte y crecimiento urbano: hacia una ciudad densa y

policéntrica”, Cuadernos de arquitectura y nuevo

urbanismo, edición

especial octubre, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey,

Querétaro, pp. 20-24.

Delgado, Javier,

Luis Chías, Mauricio Ricárdez, Anuar Martínez y Tonatiuh Suárez (2003),

“Vialidad y vialidades en la ciudad de México”, Ciencias, 70, unam,

México, pp. 50-64.

Fuentes, César

(2009), “La estructura espacial urbana y accesibilidad diferenciada a centros

de empleo en Ciudad Juárez, Chihuahua”, Región y

Sociedad, XXI (44),

El Colegio de Sonora, Hermosillo, pp. 117-144.

Gannon, Colin, Kenneth Gwilliam, Zhi Liu, y Christina

Malmberg (2001), “Transport: infrastructure and services”, Draft for

comments, World Bank, Washington, pp 1-61.

García, José

(2006), “Bases iniciales para el mejoramiento del servicio de transporte

público en una ciudad venezolana”, Economía, Sociedad y Territorio, VI (22), El Colegio Mexiquense, a. c., Zinacantepec, pp. 1-31.

Giacobbe, Nora,

Andrea Álvarez y Laura Pérez (2009), “Aportes al estudio de la accesibilidad en

el área metropolitana de Buenos Aires, el caso del municipio de Lanús”,

ponencia presentada en el XV Congreso Latinoamericano de Transporte Público y

Urbano, 31 de marzo-3 de abril, Buenos Aires.

Giuliano, Genevieve y Kenneth Small (1993), “Is the

journey to work explained by urban structure?”, Urban Studies, 30, Sage

publicatios, Glasgow, pp. 1485-1500.

Gutiérrez,

Javier, y Juan García (2005), Movilidad por motivo de trabajo en la

comunidad de Madrid,

Universidad Complutense de Madrid, Madrid.

Henry, Etienne (1998), “Regards sur la mobilité

urbaine a Amerique latine”, Espaces et Societés, 2, Toulouse, pp. 52-58.

Hook, Walter (2003), “Preserving and expanding the role of non motorized

transport”,Sustainable

transport: a sourcebook for policy makers in developing cities, Deutsche

Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, module 2, Bonn, 1-34 pp.

Ibeas, Ángel,

Felipe González, Luigi Dell Olio y José Moura (2007), Manual

de encuestas de movilidad (preferencias reveladas), Editorial Escuela Técnica Superior

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander, Santander.

inegi

(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (2010), “Censo de

Población y Vivienda 2010”, www.inegi.org.mx, marzo de 2012.

Junyent, Rosa (2001), “Evaluating the social impact of

urban highways. Application to the outer ring road in Barcelona”, en Clara

Cardia y Rosa Junyent (eds.), Impacts of mayor transport infraestructures on the quality of urban

shape, Directorate-General for Research, European

Commission, Luxembourg, pp. 9-28.

Merlin, Pierre

(1996), “Los factores de una política de transporte”, en Ricardo Montezuma

(ed.), El transporte urbano: un desafío para el próximo milenio, ceja,

Bogotá, pp. 23-73.

Mills, Eswin (1972), Urban economics, Scott,

Foresman and Company, Glenview.

Molinero, Ángel

e Ignacio Sánchez (2003), Transporte público: planeación,

diseño, operación y administración,

Quinta del agua, México.

Mundó, Josefina

(2002), “El transporte colectivo urbano: aplicación del enfoque de sistemas

para un mejor servicio”, Fermentum. Revista Venezolana de

Sociología y Antropología,

12 (34), Mérida, Venezuela, pp. 285-302.

Muth, Richard

(1969), Cities and housing, University of Chicago Press, Chicago.

Obregón-Biosca,

Saúl (2010), “Estudio comparativo del impacto en el desarrollo socioeconómico

en dos carreteras: Eix Transversal de Catalunya, España y MEX120, México”, Economía

Sociedad y Territorio,

X (32), El Colegio Mexiquense, a. c., Zinacantepec, pp. 1-47.

Ocaña, Rosa y

Joheni Urdaneta (2005), “Participación de los municipios en la formación de la

política nacional de transporte urbano en Venezuela”, Revista

Venezolana de Gerencia,

10 (030), Maracaibo, pp. 196-210.

Ortúzar, Juan de Dios (2000), Modelos de

demanda de transporte, Alfaomega, México.

Ortúzar, Juan de

Dios y Luis Willumsen (2008), Modelos de transporte, Universidad de Cantabria, Santander.

Pardo, Carlos

(2005), “Salida de emergencia: reflexiones sociales sobre las políticas del

transporte”, Universitas Psychologica, 4 (003), Pontificia Universidad

Javeriana, Bogotá, pp. 271-284.

Picco, Alicia María, Clyde Elisa Charre y Nicolás Álvarez (2010),

“Aportes de la metodología estadística a los modelos de demanda de transporte”,

ponencia presentada en el XVI Congreso Latinoamericano de Transporte Público y

Urbano, 6-8 de octubre, México.

Rabaza, Jerónimo

(2009), “Tamaño vehicular óptimo para el servicio público de superficie”, tesis

de grado de ingeniería, Universitat Politécnica de Catalunya, Barcelona.

Ramírez, Enrique

(2012), “Comparación de la interacción vehicular inducida por el empleo de

carriles preferenciales para el transporte público utilizando microsimulación

de tráfico”, tesis de maestría, Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro.

Rojas, Fernando

y Carlos Mello (2005), “El transporte público colectivo en Curitiba y Bogotá”, Revista

de Ingeniería, 21,

Universidad de los Andes, Bogotá, pp. 106-115.

Sánchez, Óscar y Javier Romero (2010), “Factores de calidad del serviciode transporte

público de pasajeros: estudio de caso de la ciudad de Toluca, México”, Economía Sociedad y Territorio, X (32), El

Colegio Mexiquense, a. c.,

Zinacantepec, pp. 49-80.

Sedesol

(Secretaría de Desarrollo Social) (s.f.), “Programa de asistencia técnica en

transporte urbano para las ciudades medias mexicanas”, Secretaría de Desarrollo

Social, México.

Sobrino, Jaime

(2007), “Patrones de dispersión intrametropolitano en México”, Estudios

Demográficos y Urbanos,

22 (3), El Colegio de México, México, pp. 583-617.

Suárez, Manuel y

Javier Delgado (2007), “Estructura y eficiencia urbanas. Accesibilidad a

empleos, localización residencial e ingreso en la zmcm 1990-2000”, Economía, Sociedad y Territorio, VI

(23), El Colegio Mexiquense, a. c., Zinacantepec,

pp. 693-724.

Suárez, Manuel

y Javier Delgado (2010), “Patrones de movilidad residencial en la ciudad de

México como evidencia de co-localización de población y empleos”, EURE, 36 (107), Pontificia Universidad

Católica de Chile, Santiago, pp. 067-091.

Susino, Joaquín,

José Manuel Casado y José María Feria (2007), “Transformaciones sociales y

territoriales en el incremento de la movilidad por razón de trabajo en Andalucía”,

Cuadernos de Geografía, 81 (82), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, pp.

71-92.