Elaboración y

aplicación de un índice de calidad ambiental para la región del nordeste

argentino, 2010

Development and implementation of an environmental

quality index for the northeastern Argentine region, 2010

Juan Pablo

Celemín

Guillermo Ángel Velázquez*

Abstract

Argentina lacks environmental indices at national scale. To

beginto fill this gap, this paperpresentsanenvironmental

quality indexfor the departmentscomprised in thenortheastern provincesof

Argentina. It is composedof twenty-threevariablesgroupedintothreedimensionsknown

as:a) nature-based recreation resources; b) socially constructed resources; and, c) environmental

problems. A

properconsiderationofenvironmentalinequalityprovideselementsto

formulateappropriatepolicies tomitigatetheseproblems.

Keywords:environmental quality

index, Northeastern Region(Argentina), environmental quality.

Resumen

Argentina no cuenta con índices ambientales a escala

nacional, para suplir esta carencia la presente investigación plantea la

elaboración de un Índice

de Calidad Ambiental (ica) para

los departamentos que constituyen las provincias del nordeste del país que

contiene veintitrés variables agrupadas en tres grandes dimensiones denominadas

a) recursos recreativos

de base natural; b) recursos

socialmente construidos y c)

problemas

ambientales que fueron valoradas a partir de la conjunción de puntuaciones

subjetivas y objetivas. Una adecuada y completa aproximación al tema ambiental

brinda elementos útiles para formular políticas de intervención que mitiguen

las asimetrías socioterritoriales.

Palabras clave: Índice

de Calidad Ambiental, región nordeste (Argentina), calidad ambiental.

*

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Correos-e:

jpcelemin@conicet.gov.ar, gvelaz@fch.unicen.edu.ar

Introducción

Los índices

sirven para informar al público general y especialmente a los agentes con

capacidad de decisión acerca de las estrategias necesarias para mejorar el

bienestar de la población. La importancia actual de los índices ambientales

yace en la creciente demanda de mayor y mejor información ambiental, en particular por algunos sectores

sociales con creciente interés por los aspectos ambientales del

desarrollo y el bienestar social. A medida que mejora su situación

socioeconómica surgen nuevos intereses y preocupaciones, tal es el caso del

ambiente y la ecología.

La mayor limitante en la elaboración de estos índices

es la accesibilidad, disponibilidad y confiabilidad de los datos,

principalmente aquellos presentados con mayor nivel de desagregación. Más aún

la agregación y simplificación de la información, con el objetivo de la

divulgación científica, reduce el poder analítico de los resultados pero, a su

vez, hace visibles a todos los estratos de la sociedad gran cantidad de datos

resumidos.

Diferentes organismos nacionales, provinciales y

municipales elaboran periódicamente indicadores para conocer el contexto

socioeconómico de sus correspondientes jurisdicciones, las variables

ambientales poseen escalas de análisis espaciales y temporales diferenciales.

Esta característica obstaculiza el trabajo de concordar la información

ambiental con la socioeconómica. Por tanto, un análisis como el presente debe

buscar un compromiso entre escala de análisis, disponibilidad de información y

recursos existentes para poder cumplimentar sus objetivos.

En este contexto, el objetivo de esta investigación es

elaborar y mostrar la distribución espacial de un Índice de Calidad Ambiental (ica) que se instaure en los

departamentos que conforman el noreste de la República Argentina, considerando

los recursos recreativos (tanto de base natural como socialmente construidos) y

los costos ambientales, esto, sin dejar de reconocer sus disparidades en el

territorio en cuestión. Consiguientemente,

el ica se propone, por un lado,

dimensionar la magnitud de algunos problemas ambientales que afectan el

bienestar de la población y, por otra parte, una cuantificación de la

percepción en el caso de elementos subjetivos como la valoración de los

recursos escénicos o de los elementos de esparcimiento.

El índice resalta

la utilidad de planificar la intervención del territorio no sólo en función de

las condiciones socioeconómicas, sino también a partir de la consideración de

variables ambientales disponibles en la misma escala y, por tanto, compatibles

con las variables socioeconómicas. Entonces se puede sugerir realmente una

planificación “integral” del territorio y no una parcial que considere un

amplio espectro de los fenómenos que se presentan en el espacio cotidiano de

los individuos.

1. La compleja

estructura de un índice ambiental

La elaboración

y seguimiento del índice puede realizarse bajo los enfoques subjetivo y

objetivo. Mientras que el primero se basa en información de origen secundario,

el último considera a las percepciones que proporcionan una visión más completa

que las observaciones frías y “objetivas” proporcionadas por los datos. Siempre

que se utilicen adecuadamente estos enfoques y se comprendan los alcances y

limitaciones de cada uno pueden ser utilizados complementariamente (Sterimberg,

et al.,

2004).

Un

índicepuede integrarse por indicadores ambientales cualitativos y cuantitativos, pero la mayoría de

las definiciones de éstos excluye el uso de variables cualitativas. Los indicadores

describenlos fenómenoscomplejos de una forma(casi)

cuantitativamediante la simplificación de la información de

talmanera quees posible la comunicacióncon grupos de usuarios específicos.

El término“casi” indica que, aunque los

indicadoresson en su mayoríade naturaleza cuantitativa, en

principio,también puedenser de tipo cualitativo(Rotmans, 1997). Por su

parte, estos últimos pueden

ser preferiblesa los indicadores cuantitativoscuando la información

cuantitativano está disponibleoel temade interésno es

inherentementecuantificable(Gallopin, 1996; 2006) y aunque estén basados

en la observación deben ser estandarizados a una forma

numérica para hacerlos comparables y

compatibles con las variables cuantitativas (Pieri, et al., 1995).

El

uso de enfoquessubjetivosya está presente enel campodel medio ambiente, pues es una práctica

muycomún enla Evaluación de ImpactoAmbiental (eia),

basado principalmente en la experiencia profesional. Las valoraciones delos expertos que participan

enuna Evaluación de ImpactoAmbiental desempeñan un papel significativo ensus

resultadosdebido a laconsiderablesubjetividad en la toma de decisionessobre la

cualse basala eia(Wilkins, 2003). Podemos

decir, entonces,que hay algúnparalelismo entreesta afirmacióny nuestra

propuestade seleccióny la medición devariables en las que, al igual que en el eia, se reconocenjuicio profesional, la experiencia, la intuición y el valor(Weston, 2000).

El Índice de

Calidad Ambiental propuesto considera no sólo a las habituales variables

vinculadas con el medio físico-natural, sino también al espacio construido ya

que es en él donde la población desarrolla su cotidianidad.Como

afirma Santos (1996) es aquí donde la geografía puede brindar una contribución

importante para otras disciplinas, porque lo “cotidiano” pasa a ser definido

por el lugar, esto es, la manera como la gente vive habitualmente y se vincula

territorialmente en una ciudad determinada.

Por tanto, se

hace necesario recurrir a una concepción amplia del ambiente, es decir, el

conjunto de las diferentes relaciones establecidas entre la sociedad y el

mediofísico, construido o hecho artificialmente, que tiene lugar en un espacio

territorial acotado. Implica considerar simultáneamente usos de la tierra

yuxtapuestos entre sí,multiplicidad de procesos

y actores productores y reproductores de ese medio, variedadde significados

y símbolos culturales (Herzer y Gurevich, 1996) que alcanzan su máxima

expresión en las ciudades y su entorno, ya que producen un ambiente que les es

propio, cuya principal característica es estar “socialmente construido”, lo que

lo diferencia fundamentalmente del medio natural estudiado por la ecología

(Metzger, 2006).

Consiguientemente,

el índice también incluye las variables asociadas con la calidad de vida desde

una perspectiva más amplia como pueden ser la seguridad y las amenidades

urbanas, a la vez que intenta diferenciarse de los índices elaborados por

economistas que recurren a métodos hedónicos o de valoración contingente.[1] La crítica a ese tipo de

procedimientos es su reduccionismo

economicista dado que todos los indicadores considerados tienen que

estar asociados con el valor monetario. Rogerson (1999) y McCann (2004) los

cuestionan ya que de esta manera la ciudad o

el municipio son vistos exclusivamente como bienes que son parte de unproceso de competición interurbana por la

atracción del capital y de recursos humanos calificados.

En tal sentido, Araña et al. (2003) sostiene

que el territorio debe ser gestionado desde organismos públicos que no tengan

en cuenta únicamente al mercado como elemento de asignación de los bienes

ambientales.

2. Los conceptos de

calidad e inequidad ambiental

Calidad ambiental es un concepto ambiguo tratado por multiplicidad de disciplinas que dificultan establecer

una definición precisa de lo que se entiende por ella. Las producciones

científicas, en general, la tratan de manera implícita y el lector debe

analizar a los indicadores utilizados para determinar a qué tipo de definición

se aproxima. Suele asociarse a otra clase de conceptos –igualmente de difusos y

complejos– tales como calidad de vida, sostenibilidad y habitabilidad (Van Kamp

et al.,

2003).

Dada la

versatilidad de dicha noción, Escobar (2006) indica que la calidad ambiental

puede ser concebida como un componente más del desarrollo sostenible urbano,

junto con las condiciones económicas y sociales. Un aporte abarcativo es el de

Luengo (1998) que entiende por calidad ambiental a las condiciones óptimas que

rigen al comportamiento del espacio habitable en términos de confort asociados

a lo ecológico, biológico, económico-productivo, sociocultural, tipológico,

tecnológico y estético en sus dimensiones espaciales. Así, la calidad ambiental

es, por extensión, producto de la

interacción de estas variables para la conformación de un hábitat saludable,

confortable y capaz de satisfacer los requerimientos básicos de

sostenibilidad de la vida humana individual y en interacción social dentro del

medio urbano.

Por su parte, la

inequidad ambientalsostiene que los sectores sociales con menores recursos son

los que están frecuentemente más expuestos y afectados por los riesgos

ambientales (contaminación del aire, mala calidad de las viviendas, calles

sucias, alto tránsito vehicular y pocas comodidades a nivel local). También

considera que es el sector de la población que tiene menor acceso a los bienes

ambientales (energía suficiente, alimentos

saludables y agua limpia), circunstancia que tiene efectos negativos

importantes en la salud y en el bienestar de las personas (Catalán-Vázquez y

Jarillo-Soto, 2010).

Por tanto refiere

a la situación en la cual un grupo social específico es afectado

significativamente por los riesgos ambientales, a diferencia de la justicia

ambiental –con la cual está estrechamente asociada– que sostiene el trato justo

y la participación significativa de todas las personas y comunidades en el

desarrollo, implementación y aplicación de las políticas, leyes y regulaciones

ambientales (Brulle y Pellow, 2006). Comparte con la noción de calidad

ambiental el hecho de ser estudiada por diferentes disciplinas (demografía,

sociología, economía, entre otras) pero es la ciencia geográfica la que puede

diferenciarse a partir de la aplicación del análisis espacial de la inequidad

ambiental, en particular a través del uso de los Sistemas de Información

Geográfica (Szas y Meuser, 1997).

3. La región del

nordeste argentino (nea): breve

caracterización

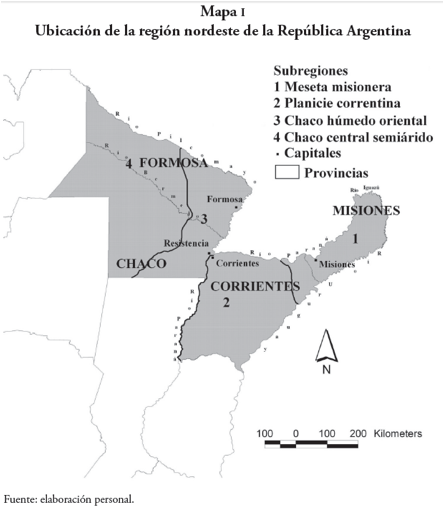

Entre el mosaico de regiones que conforman la República Argentina, la

del nea (mapa i), es la región más atrasada y

desposeída del país, el cual está constituido por 23 provincias y la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. A su vez, las provincias se subdividen en

departamentos, que es la unidad de análisis requerida para este estudio. Las

provincias también pueden agruparse de acuerdo a sus similitudes

físico-naturales y socioeconómicas en regiones. No obstante este tipo de

agrupamiento no conforma ningún orden administrativo, a diferencia de las

provincias y departamentos.

En términos generales, para el Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos (2003), la región

del nea abarca íntegramente las

provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. La tabla 1 muestra la

cantidad de departamentos, población y superficie, mientras que el mapa i exhibe la ubicación de las provincias

de la región en cuestión dentro de la República Argentina.

Tabla 1

Cantidad de

departamentos, población y superficie de las provincias de la región del nea

|

Provincia |

Núm.

departamentos |

Población

(hab.) |

Superficie

(km2) |

|

Formosa |

9 |

527.895 |

72.066 |

|

Chaco |

25 |

1.053.466 |

99.633 |

|

Misiones |

17 |

1.101.593 |

29.801 |

|

Corrientes |

25 |

992.595 |

88.199 |

|

Total |

76 |

3.675.549 |

289.699 |

Fuente: elaboración personal.

El nea es, tal como lo definieron Bruniard

y Bolsi (1992), un variado mosaico de

paisajes geográficos por asociación de diversas formas naturales y

formas culturales.

Meichtry y Fantín

(2001) sostienen que ni siquiera en la actualidad la generalización de las condiciones

de deterioro social y económico permiten su reconocimiento como una unidad

regional. De acuerdo con lo planteado por las autoras, podemos afirmar que la

región asentada sobre formaciones del

antiguo macizo de Brasilia, de este a oeste, poseen diferencias

fisiográficas importantes, determinadas por historias geológicas y sistemas

morfoclimáticos diferentes. Sobre éstas, el devenir histórico, con sus

diferentes procesos de poblamiento y de desarrollo socioeconómico, contribuyó a

la siguiente diferenciación espacial:[2]

1)

La subregión misionera se caracteriza por sus formaciones de basaltos,

diabasas, areniscas y cuarcitas (Popolizio, 1963). Estas son puestas en

evidencia por la erosión fluvial que genera atractivas rupturas de pendiente en

un marco de frondosa vegetación. Sus suelos rojos y sus condiciones hídricas

favorables han contribuido a sostener una densa selva hidrófila, adaptada a

zonas con abundante presencia de agua, que fue la base de su desarrollo

económico. Su riqueza florística, con presencia de especies maderables

cotizadas, generó desde muy temprano la penetración en el territorio para la

explotación forestal y de los yerbatales naturales. El paisaje agrario se

organizó en relación con tres principales cultivos industriales (té, tung y yerba) que generaron, junto con la actividad

forestal, la escasa base industrial de la provincia. Estas

circunstancias explican, en gran medida, el proceso emigratorio y la expansión

de las periferias urbanas en esta subregión.

Las malas

prácticas culturales en agricultura y forestación hacen caso omiso de las

acusadas pendientes, y la desmedida explotación forestal que degradó la selva

original han generado cambios ambientales. Los suelos desnudos son lavados

fácilmente por las abundantes lluvias, las capas de agua no completan su

recarga debido a la velocidad del escurrimiento superficial y la selva

degradada ha perdido diversidad y riqueza florística. Todo esto ha determinado

que, con excepción de la superficie del Parque Nacional Iguazú y el ángulo

entre el Alto Uruguay y el Pepirí Guazú en el extremo oriental de la provincia,

los procesos de erosión hídrica sean notorios, y alcancen mayor gravedad en

algunos sectores de los valles fluviales y la sierra central (Casas, 1998).

2) La planicie correntina muestra dos

sectores: el norte, donde predomina una depresión central ocupada por el

extenso sistema del Iberá. Desde ésta se asciende hasta la rivera del río Paraná, en

un territorio caracterizado por sucesión de valles y, el sur, convexo,

con una elevación central (meseta de Mercedes), desde la cual descienden

grandes afluentes del río Paraná. Estas condiciones hacen que Corrientes se

encuentre afectada por anegamiento en las partes bajas, por erosión hídrica en

los espacios con mayor pendiente y por erosión eólica en las lomadas arenosas.

Su estructura

económica se basó tradicionalmente en la ganadería extensiva, a la cual se

agregaron otras actividades como el cultivo de tabaco, cítricos, arroz,

forestación, té y yerba (estos dos últimos en grandes plantaciones). Esta

estructura económica primaria y escasamente diversificada explica, en gran

medida, la sangría demográfica que sufre esta subregión.

3) y 4) La planicie chaqueña es parte de la extensa cuenca sedimentaria del corazón de América del Sur,

desde el surco del Paraguay-Paraná hasta los contrafuertes del sistema andino.

Topográficamente presenta débil inclinación noroeste-sudeste. Climáticamente la

diferenciación es mucho mayor, por un lado, el chaco oriental (subregión 3) presenta

excesos hídricos, red fluvial autóctona y resulta similar a las subregiones ya

presentadas.

Por el otro, el

chaco central semiárido (subregión 4), con marcado déficit de agua se extiende

hasta las estribaciones montañosas y alcanza su mayor déficit en la línea de

máxima aridez, aproximadamente a los 64° de longitud Oeste (Bruniard, 1979).

Entre ambos puede definirse un área central de transición, signada por la

variabilidad pluviométrica interanual. Estas condiciones hacen que esta

subregión se vea afectada por la erosión tanto hídrica como eólica. A esto se

agrega el anegamiento de extensas superficies que en periodos de sequías

pronunciadas se salinizan y constituyen un problema serio que requiere

tratamiento integrado y cuidadoso. Asimismo, la explotación desmedida del

bosque está, necesariamente, asociada con estos procesos erosivos.

Al igual que

Misiones y a diferencia de Corrientes, la ocupación de la planicie chaqueña se

ha dado, a lo largo de los últimos 130 años, en un operar centrípeto, es decir,

desde la periferia hacia el corazón boscoso (Meichtry y Fantín, 2001). Se

generaron tres anillos de ocupación, con diferentes estructuras: las colonias

perimetrales, los latifundios intermedios y el corazón fiscal (Bruniard, 1979).

Este espacio estuvo asociado, inicialmente, con la explotación forestal y del

tanino, actividad que se complementó con la ganadería sobre terrenos bajos.

El ciclo del

algodón inició a principios del siglo xx,

y alcanzó una profunda crisis cinco décadas después. Desde ese entonces inicia

un paulatino proceso de explotación agrícola en el nea, sobre la base del cultivo de algodón. En la actualidad

se caracteriza por ser una zona donde ha llegado la explotación agrícola

intensiva, en especial de la soja que, en estas zonas, requiere de importantes

cantidades de agroquímicos.

En términos

generales, y con base en lo enunciado con anterioridad, las provincias

constitutivas de esta región presentan indicadores económicos más bajos que la

media del país Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2003).

4. Metodología

La metodología

de construcción de un índice presenta gran complejidad dado que deben

seleccionarse variables representativas de la situación que se pretende

mostrar. Dichas variables no son directamente extrapolables a otros espacios,

ya que cada uno de ellos posee especificidades y dinámicas que le son propias.

Por tanto, esta característica hace que la elaboración varíe según diferentes

ámbitos geográficos.

Tanto en la forma

de agrupar las variables como en su ponderación existe un componente subjetivo.

Se trata de un procedimiento relativamente arbitrario en el que ningún método

puede justificarse con totalidad porque una variable posee mayor ponderación

que otra (Tanguay et al., 2009). Además, la pertenencia de las

variables a una categoría superior no es definitiva ya que alguna puede

pertenecer a más de una. Este tipo de agrupación es una forma de organizar

mejor la información de acuerdo con la similitud existente entre las variables

y la finalidad del índice.

Para los

municipios de la República Argentina se han elaborado índices de calidad de

vida en diferentes escalas que contemplan la dimensión ambiental y que fueron

ponderados tanto con procedimientos exclusivamente matemáticos (Boroni et

al., 2005; Cepeda et

al., 2004; Marinelli et

al., 1999), como

directos (Velázquez, 2008) con resultados espacialmente similares. Por otra

parte, Ramírez (2004) y Valpreda (2007) recurren a otros métodos para evaluar

variables, tal es el caso del conocido como Jerarquías Analíticas, basado en

comparaciones de pares de criterios (variables).

Por su parte,

Velázquez et al.

(2013) realiza una recopilación bibliográfica de los estudios de calidad de

vida con sus respectiva dimensión ambiental para la República Argentina,

asimismo, este mismo autor vincula un índice de calidad ambiental con las

condiciones socioeconómicas de la Región Metropolitana de Buenos Aires mientras

que Longui et al.

(2013) lo incluye como dimensión para el estudio de las condiciones de vida en

la totalidad del territorio argentino.

Entre los

trabajos más recientes que recurren al uso de los sistemas de información

geográfica para el estudio de la calidad de vida y la calidad ambiental se

puede mencionar a Ogneva-Himmelberger et al. (2013) y Joseph et

al. (2014), quienes

enfatizan la importancia de esta herramienta para el análisis espacial de los

resultados.

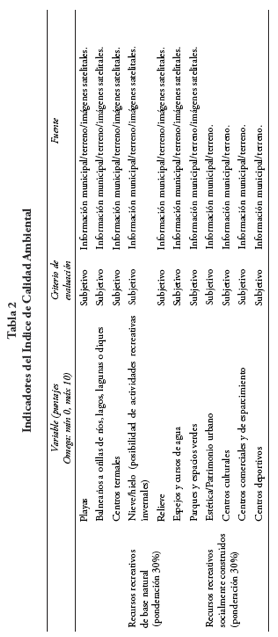

Sobre la base de

lo enunciado con anterioridad, el ica

se compuso de veintitrés componentes centrales (tabla 2), desagregados en dos

grandes dimensiones: recursos recreativos y problemas ambientales. Los recursos

escénicos y recreativos, a su vez, pueden ser a) de base natural (30%) o b) socialmente construidos (30%).

Para la

valoración de los recursos recreativos de base natural partimos del supuesto de que cada

lugar posee un atractivo predominante (playas, relieve, parques, espejos o

cursos de agua, etc.). Según su magnitud en relación con la población residente

hemos valorizado el atractivo predominante en una escala de 0 a 10 puntos. Si

además de este elemento distintivo existieran otros, éstos se contabilizan y se

asignan puntajes adicionales de acuerdo con su calidad (siempre respecto de la

población residente).

Para la

valoración de los recursos recreativos socialmente construidos se parte del supuesto de que cada

lugar suele poseer varios atributos, que también pueden ser valorizados en

relación con la población residente. En este caso, al tratarse de recursos

“reproducibles”, se califica a cada uno de ellos de 0 a 10 y se les asigna un

puntaje de acuerdo al promedio respectivo.

La tercera

dimensión del ica la constituyen

los problemas (costos) ambientales entendidos como los datos diversos

que tienden a configurar la entidad y magnitud del problema ambiental,

caracterizando y midiendo su expresión, alcance geográfico, duración temporal,

naturaleza e intensidad de afectación a componentes diversos del sistema

ambiental (Fernández, 2000). Sin información no hay manera objetiva de

construir un escenario de aprehensión científica de los problemas ni su grado

de afectación ambiental.

La dimensión

incluye doce posibles problemas que pueden presentarse con diferente magnitud y

que afectan las condiciones de vida de la población. Como no son excluyentes

entre sí, para considerar el grado de afectación se suman las incidencias

estandarizadas (puntajes omega) de cada uno para establecer el respectivo

subtotal.

La mayoría de los

problemas ambientales pueden ser conocidos de manera objetiva a partir de la

información provista por distintos organismos municipales, provinciales y

nacionales.

Como se puede

observar en la tabla 1, el ica

resulta de la combinación ponderada de:

a)

30% recursos recreativos de base natural

b)

30% recursos recreativos socialmente construidos

c)

40% problemas ambientales

Por lo que:

ica: ((3*RRBN+3*RRSC) + (4*(10-PA)))/10

Donde:

rrbn: Recursos recreativos de base natural

(Σ playas,

balnearios, relieve, etc.).

rrsc: Recursos recreativos socialmente

construidos (x de estética, centros deportivos, etc.).

pa: Problemas ambientales (Σ de problemas ambientales).

El Índice de Calidad Ambiental implica una propuesta, pero también un

proceso abierto y participativo, dado que en su constitución coexisten

variables objetivas y subjetivas. Para las objetivas se recurrió a fuentes

estadísticas mientras que, para las subjetivas, la valoración es personal,

basada en información de los sitios de los municipios, fotografías, videos,

viajes a los lugares analizados y bibliografía. La internet es, sin duda, el

principal medio que permite recabar datos para esta finalidad. De manera

recíproca, la tabla con todas las variables se encuentra disponible en la red.[3]

Para plasmar la

dimensión espacial del índice se utilizó el ArcGis 9.2 con el método de cortes

naturales para delimitar los intervalos de los indicadores. Este es el método

de clasificación por defecto del programa que utiliza un algoritmo de

optimización que da lugar a clases de valores similares, separados por puntos

de interrupción. Es el recomendado para datos que no se

distribuyen uniformemente y que no están muy sesgados hacia un extremo de la

distribución.

5. Resultados

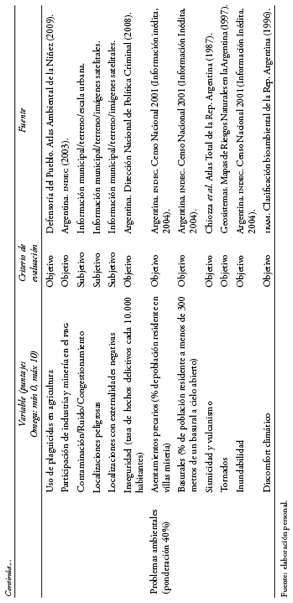

5.1. Recursos

recreativos de base natural

En el mapa ii se destaca, en primer lugar, un

conjunto de departamentos (22.4% del total) que cuenta con la mayor presencia

de estos recursos (7.01 a 8.25 puntos). Este grupo comprende: a) gran parte de los departamentos de

Misiones, b)

nordeste de Corrientes (Esteros del Iberá), c) ciudades de Corrientes-Resistencia, d) dos departamentos de Corrientes sobre

el río Paraná y, e) capital de Formosa. En los departamentos misioneros se

conjugan relieve, exuberante vegetación y numerosos cursos de agua, muchos de

los cuales cuentan con balnearios.

Cabe destacar que en Iguazú se encuentran las Cataratas homónimas,

recientemente propuestas como una de las siete nuevas “maravillas naturales”.

En el nordeste correntino el elemento más destacado lo constituyen los Esteros

del Iberá, ecosistema que se destaca por su flora, fauna y reserva de

agua dulce debidamente resguardados como parque provincial. La ciudad de

Corrientes (y en menor medida Resistencia) y el contiguo departamento de San

Cosme (centro turístico regional) poseen, como recurso recreativo excluyente,

la costa del Paraná. Del lado correntino la barranca permite disfrutar más esta

rivera, destacándose la costanera, playas y espacios verdes. Dos departamentos

correntinos (Bella Vista y Lavalle) se destacan, asimismo, por sus playas de

arena y balnearios sobre el Paraná. Finalmente, la capital de Formosa cuenta

con atractivas

costaneras, complementadas con abundante vegetación, espacios verdes y balnearios.

Este primer

conjunto es el que cuenta con los mejores recursos recreativos de base natural

del nordeste Argentino, lo que genera un entorno atractivo y diverso para el

esparcimiento cotidiano de su población.

En segundo

término, 23.7% de los departamentos del nea,

también poseen recursos recreativos atractivos, pero estos no resultan tan

significativos o se encuentran más alejados de la población residente, y

alcanza por tanto menor puntaje (6.11 a 7.00 puntos). En este grupo tenemos: a) diversos departamentos de Misiones y

su prolongación sobre Corrientes, b) triángulo nordeste de Corrientes y c) dos departamentos chaqueños. Los

departamentos misioneros y su continuación sobre Corrientes cuentan, en

general, con atractivos vinculados con la vegetación, relieve y cursos de agua.

En el caso del triángulo nordeste de Corrientes, la presencia de vegetación,

espacios verdes y cursos de agua compone, también, un entorno atractivo para

sus habitantes. Lo mismo ocurre con los departamentos situados en el oriente

chaqueño.

El tercer grupo

(4.51 a 6.10 puntos) abarca 17.1% de los departamentos. Comprende varias

unidades de Corrientes, el sur de la costa de los ríos Paraná y Uruguay,

alrededores de dos capitales provinciales (Resistencia y Formosa) y algunos

sectores del interior chaqueño. Este agrupamiento contiene menor dotación de

recursos recreativos y se encuentra más alejado de los que resultan

destacables. En general la puntuación resultante se basa en elementos menores,

tales como parques, espacios verdes, pequeños balnearios o la contemplación del

horizonte.

Finalmente, el

territorio más carente de recursos recreativos (2.25 a 4.50 puntos) reúne a un

significativo 36.8% de los departamentos. Se incluyen aquí a) vastos sectores del interior chaqueño

y b)

dos departamentos del interior correntino. El interior chaqueño constituye un

ambiente semiplano, con escasa vegetación (degradada y variable de acuerdo con

los ciclos hidrológicos) y exiguos cursos de agua, en general y alóctonos. En

los pocos casos en los que el volumen de agua lo permite, las actividades

recreativas se ven limitadas por la abundante carga de sedimentos y la

presencia de peces carnívoros.

El clima tórrido

dificulta la realización de actividades recreativas (y productivas) durante

buena parte del año. Asimismo las distancias son considerables, de manera que

se incrementa la sensación de monotonía. En los dos departamentos correntinos

incluidos en este grupo la situación es casi similar, ligeramente atenuada por

la presencia de algunos cursos de agua.

5.2. Recursos

recreativos socialmente construidos

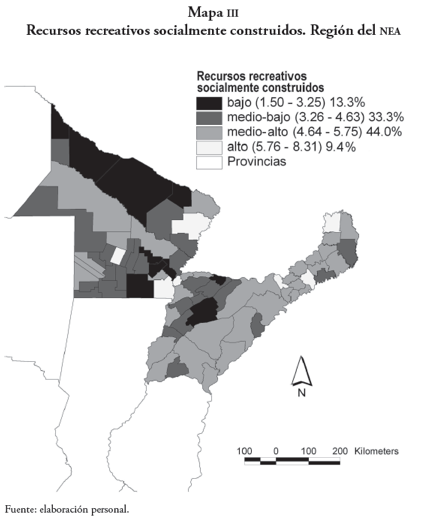

El mapa iii exhibe la valoración de estos

recursos en la región nea.[4] En primer lugar (5.76 a 8.31

puntos, tan sólo 9.3% de los departamentos) se encuentran las áreas centrales

de las capitales provinciales (Corrientes-Resistencia, Posadas y Formosa) que,

por su escala urbana, brindan servicios de especial jerarquía. Estos tres

puntos constituyen los epicentros del esparcimiento regional ya que concentran

las principales actividades culturales, deportivas y comerciales de sus

respectivas provincias. Este grupo abarca también a las ciudades de Puerto

Iguazú ubicada a la vera del río homónimo (de proyección internacional por las

Cataratas) y a las segundas mayores ciudades de Misiones (Oberá) y Chaco

(Presidente Roque Sáenz Peña).

En segundo

término (4.63 a 5.75 puntos) se presenta un numeroso grupo de departamentos

(44%) que rodean a las ciudades mencionadas en el párrafo anterior y extensas

áreas de Misiones, Corrientes y, en menor medida, Chaco. En todos los casos se

trata de departamentos encabezados por localidades menores a los 50 mil

habitantes, que poseen razonable dotación de servicios (educativos, sanitarios,

comerciales), pero no grandes atractivos socialmente construidos, que sean

destinados al esparcimiento cotidiano de su población.

Un tercer escalón

(3.26 a 4.62 puntos) reúne a 33.3% de los departamentos, bastante carentes aún

en lo que respecta a amenidades socialmente construidas. Se encuentran alejados

de los centros atractivos y sus cabeceras suelen ser pueblos por debajo de los

20 mil habitantes. Cuentan, tan sólo, con servicios (educativos, sanitarios,

comerciales) básicos, que son menos significativos aún los destinados a la

recreación.

Finalmente en el

conjunto más desprovisto de estos recursos (1.50 a 3.25 puntos) encontramos: a)

extensas áreas del

oriente formoseño, b) cuatro departamentos relativamente cercanos a la capital

chaqueña y c)

dos municipios correntinos. En todos los casos se trata de unidades

departamentales cuyas cabeceras están constituidas por pueblos muy pequeños, en

los cuales reina la monotonía y se caracterizan por ser centros emisores de

juventud.

5.3. Problemas

ambientales

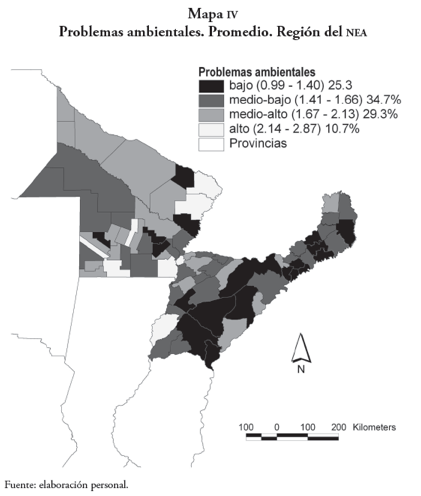

La región del nea padece costos ambientales de diversa

magnitud. Para dimensionarlos hemos propuesto diversos grados de afectación

(mapa iv). Los mayores problemas

(2.14 a 2.87 puntos) abarcan a 10.7% de los departamentos y se presentan: a) en la periferia de

Corrientes-Resistencia, b) capital de Formosa y Clorinda y c) Goya, en Corrientes. En los casos a) y b) se combinan negativamente la presencia

de asentamientos precarios, inundabilidad, basurales espontáneos y una tasa

relativamente alta de hechos delictivos; en el caso c)

los problemas de

inundabilidad alcanzan los mayores registros a nivel nacional, la presencia de

basurales es muy alta y algunas localizaciones cuentan con externalidades

negativas vinculadas con asentamientos militares que restringen la circulación.

En un nivel

intermedio (1.41 a 2.13 puntos) se incluye a la gran mayoría de los

departamentos del nea (64%), en

los cuales se presenta una combinación de las siguientes situaciones: problemas

vinculados con la escala urbana en la capital de Misiones; pobreza y

asentamientos precarios en el interior de Misiones, en algunos casos coincide

con altas tasas de hechos delictivos; en vastos sectores de Corrientes se

presenta la misma situación acompañada, en algunos casos, con problemas de

inundabilidad; finalmente en el interior del Chaco y, muy particularmente en el

de Formosa, se observan diversas dimensiones de la pobreza y basurales

espontáneos y degradación ambiental en un marco de alto discomfort climáico[5],

propias de su ubicación geográfica (Instituto Argentino de Normalización y

Certificación, 196).

Según la

Secretaría de Medio Ambiente de la República Argentina, el principal problema

ambiental radica en la degradación de suelos, en particular en las zonas con

ecosistemas lábiles (noroeste y suroeste del Chaco), donde existen prácticas de

cultivos con tecnología no apropiada para el ambiente (Adámoli, et

al., 2004).

Por último, en el

grupo con menores problemas (0.99 a 1.40 puntos) están 25.3% del total de los

departamentos que, en general, carecen de asentamientos importantes y no

presentan mayores conflictos ambientales. Es la situación predominante en el

interior correntino y en varios departamentos misioneros. Por el contrario, en

Chaco y Formosa hay relativamente escasas áreas que presenten esta situación.

5.4. Índice de

Calidad Ambiental

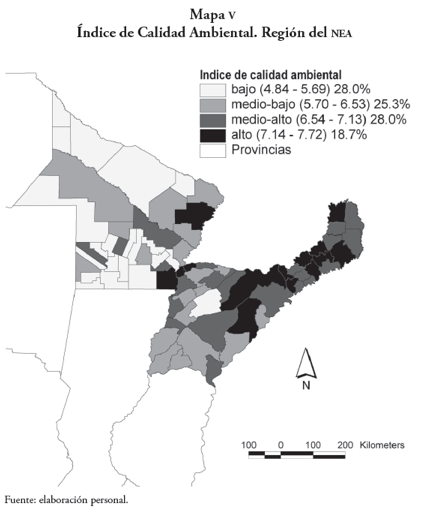

El mapa v muestra que la mejor situación en lo

que respecta a la calidad ambiental (7.14 a 7.72 puntos) se presenta en: a) diversos departamentos de Misiones; b) dos departamentos del noreste de

Corrientes y c) en las cuatro capitales provinciales y sus alrededores.

En el primer caso, la disponibilidad de recursos recreativos de base natural

(relieve, espacios verdes, cursos de agua, vegetación frondosa) no se ve

contrarrestada por mayores problemas ambientales (en términos relativos, ya que

también los padecen). La segunda agrupación también presenta una explicación

similar: los recursos escénicos están relacionados con los grandes ríos,

espejos de agua y marco natural privilegiado de los Esteros del Iberá.

Finalmente, las cuatro capitales provinciales quedan incluidas en este grupo

fundamentalmente por sus recursos recreativos socialmente construidos, ya que

las cuatro, (y muy especialmente Corrientes-Resistencia) constituyen los

epicentros del esparcimiento regional.

Las dos

agrupaciones siguientes (5.70 a 7.13 puntos) predominan ampliamente (53.3% de

los departamentos). Se corresponden con sitios de atractivos intermedios

(fundamentalmente de base natural y, en menor medida, socialmente construidos)

y que también padecen algunos problemas ambientales. Es la situación

predominante en gran parte de los territorios misionero y correntino.

Finalmente, la

peor situación relativa (4.84 a 5.69 puntos) se registra en los departamentos

más carentes de recursos recreativos (tanto de base natural como socialmente construidos).

Estas unidades, en algunos casos, también pueden padecer algunos problemas

ambientales y constituyen 28% del área de estudio. Las peores situaciones se

observan mayoritariamente en el interior chaqueño y formoseño y en un

departamento del interior correntino. Misiones no registra ningún departamento

en esta situación. En todos estos contextos, con muy baja calidad ambiental, la

vida cotidiana suele resultar difícil y monótona. En algunos casos, también

están expuestos a problemas ambientales, particularmente a periódicos déficit

hídricos que impiden realizar cultivos y abastecer de agua potable a la

población.

Conclusiones

El análisis de

las condiciones de vida de la población desde una perspectiva geográfica

requiere de la construcción de indicadores socioeconómicos y ambientales. A

partir de la combinación de 23 variables referidas a los recursos recreativos

de base natural, recursos recreativos socialmente construidos y problemas

ambientales, se ha establecido un índice de calidad ambiental que muestra alto

grado de diferenciación al interior de la región del nordeste Argentino (nea). Este indicador pretende ser una

síntesis, tanto de las posibilidades de esparcimiento cotidiano de la población

como de los problemas ambientales que se padecen.

Todo el norte de

la República Argentina, del cual forma parte el

nea, se caracteriza por presentar los mayores indicadores de pobreza y

postergación del país, en especial, en los sectores más aislados de cada una de

las provincias.

Los recursos

recreativos socialmente construidos tienen en la región cierta lógica de

“mercado”, ya que se corresponden con las zonas más pobladas y, muy

particularmente, donde residen los estratos con mayor capacidad de consumo.

Esta característica hace que exista infraestructura asociada a la cultura o al

deporte, pero que no esté al alcance de todos, ya que, por un lado,

generalmente es necesario pagar por ella y, por el otro, su localización suele

coincidir con la de los sectores más solventes.

Respecto de los

recursos recreativos de base natural, su distribución y apropiación también

resulta diferencial. A escala intra-departamental (o intra-urbana) los grupos

con mayores ingresos también logran apropiarse de los mejores entornos y

externalizar los “costos del desarrollo” al resto de la sociedad. De esta

manera, para poder acceder alguna de las bellezas naturales es necesario pagar,

excluyendo así de su utilización a ciertos sectores de la sociedad que, a su

vez, son los mismos que suelen verse más afectados por los problemas

ambientales.

Los resultados

obtenidos muestran que sólo 18.7% de los departamentos del nea exhibe las mejores condiciones

ambientales. Este grupo comprende a diversos departamentos de Misiones; dos

departamentos del noreste de Corrientes y las cuatro capitales provinciales y

sus alrededores. Los factores comunes que influyen en esta valoración son la

disponibilidad de atractivos naturales (relieve, cursos y espejos de agua,

espacios verdes destacables) en escalas urbanas intermedias y con relativamente

escasos problemas ambientales.

Por el contrario,

28% de los departamentos del nea

padecen condiciones adversas por la combinación de escasos atractivos (tanto

naturales como socialmente construidos) y, en menor medida, problemas ambientales. Son los casos del interior chaqueño y

formoseño y un departamento del interior correntino. En estos contextos,

la vida cotidiana suele resultar extremadamente monótona y sujeta a gran

vulnerabilidad ambiental que favorece la emigración.

Finalmente, el

resto de los partidos del nea

(53.3%) exhibe condiciones intermedias. En general esta particularidad es más

producto de sus atractivos relativamente escasos (fundamentalmente de base

natural) que de los problemas ambientales que padecen. Es la situación

predominante en gran parte de los territorios misionero y correntino.

En el nea se observa una clara diferenciación

entre las capitales provinciales, centros indiscutidos de los recursos

recreativos socialmente construidos y que carecen de problemas ambientales de

relevancia debido al bajo grado de industrialización de este sector del país,

donde el empleo público es una de las principales fuentes laborales; mientras

que en el interior chaqueño y formoseño la vida cotidiana suele resultar

extremadamente monótona, sin atractivos naturales ni infraestructura destacable

y sujeta a gran vulnerabilidad ambiental y éxodo demográfico.

En

contraposición, el norte de la provincia de Corrientes y en casi la totalidad de Misiones poseen factores comunes que

influyen en la valoración final del índice en cuestión: amplia y variada

disponibilidad de atractivos naturales (relieve, cursos y espejos de agua,

espacios verdes destacables) en escalas urbanas predominantemente intermedias y

con relativamente escasos problemas ambientales.

La elaboración y

análisis espacial del índice con su correspondiente cartografía constituye un

aporte para la sistematización, medición y síntesis del proceso de

diferenciación espacial socioambiental presente en la región del nea de la República Argentina. Dado que

el índice propuesto es el primero de índole exclusivamente ambiental para el

área de estudio, en el futuro será necesario complementarlo con otros en los

que predominen indicadores sociales, económicos y educativos, de manera que se

pueda obtener una visión más general del bienestar de la población.

Los mapas

presentados constituyen un esfuerzo de sistematización, medición y síntesis de

este proceso de diferenciación. En este sentido, esperamos que además de los

resultados académicos obtenidos, también puedan

suministrar elementos útiles para la adecuada gestión del territorio

analizado, particularmente en lo que respecta a la mitigación de los problemas

ambientales y a la inversión y gestión pública de los servicios recreativos

socialmente construidos.

Luego de la aplicación en regiones

particulares de la Argentina, resta para el futuro el perfeccionamiento y

extensión del Índice de Calidad Ambiental al resto del territorio, revisando y

actualizando sus variables constituyentes. El seguimiento y desarrollo del índice

propuesto debe ser acompañado con el monitoreo de otros indicadores que

permitan evaluar su desempeño a lo largo de un periodo determinado. A medida

que el índice siga siendo perfeccionado y empleado en otras partes del país se

podrán realizar comparaciones interregionales que permitirán obtener una visión

más completa de la realidad ambiental cotidiana de todos los habitantes,

dimensión insoslayable a la hora de evaluar e intervenir activamente en el

bienestar de la población.

Bibliografía

Adámoli, Jorge, Sebastián Torrilla, Rubén Ginzburg

(2004), Diagnóstico

ambiental del Chaco Argentino, Secretaría de Ambiente y

Desarrollo Sustentable, Buenos Aires.

Araña, Jorge, Carmelo León y Matías González (2003), “Valoración múltiple de

bienes públicos urbanos mediante técnicas de preferencias declaradas”,

ponencia presentada enHacienda Pública y Convergencia Europea X Encuentro de

Economía Pública, 6-7 de febrero, Santa Cruz de Tenerife.

Boroni, Gustavo,

Sebastián Gómez-Lende y Guillermo Velázquez (2005), “Geografía, calidad de vida

y entropía. Aportes de la teoría de la información para la construcción de un

índice de calidad de vida a escala departamental (1991-2001)” en Guillermo

Velázquez y Sebastián Gómez-Lende (comps.), Desigualdad y

calidad de vida en la Argentina (1991-2001). Aportes empíricos y metodológicos,

Editorial REUN, Tandil, pp. 63-86.

Brulle, Robert y David Pellow (2006), “Environmental

justice: Human health and environmental inequalities”, The Annual Review of Public Health, vol. 27, Nonprofit Scientific Publisher, California, pp. 103-124.

Bruniard,

Enrique (1979), “El Gran Chaco Argentino (ensayo de interpretación

geográfica)”, Geográfica, núm. 4, Universidad Nacional del

Nordeste, Chaco, Argentina, pp. 2-11.

Bruniard, Enrique

y Alfredo Bolsi (1992), “Región agro-silvo-ganadera con frentes pioneros de

ocupación del Nordeste”,en Juan Roccatagliata (coord.), La

Argentina. Geografía general y los marcos regionales, Planeta, Buenos Aires, pp. 529-577.

Casas, Roberto

(1998), “Los procesos de degradación y la conservación de suelos en la

República Argentina”, en Diana Durán (comp.), La Argentina

ambiental. Naturaleza y sociedad,

Editorial Lugar, Buenos Aires, pp. 143-178.

Catalán-Vázquez,

Minerva y Jarillo-Soto, Edgar (2010), “Paradigmas de investigación aplicados al

estudio de la percepción pública de la contaminación del aire”,

Revista Internacional de Contaminación Ambiental, 26 (2), unam, México, pp. 165-178.

Cepeda, Rosana,

Claudia Marinelli, Sebastián Gómez-Lende y Guillermo Velázquez (2004),

“Técnicas de análisis multivariado para la determinación de calidad de vida”,

en Memorias del Primer Seminario Argentino de Geografía Cuantitativa, 26-27 de

agosto, Buenos Aires.

Chiozza, Elena,

Ricardo Figueira, y Alicia Iglesias, (1987), Atlas total de

la República Argentina, Centro

Editor de América Latina, Buenos Aires.

Defensoría del

Pueblo de la Nación (2009), Atlas del riesgo ambiental de la

niñez, Unicef-ops, Buenos Aires.

Dirección

Nacional de Política Criminal (2008), Estadísticas en materia de

criminalidad. Ministerio de justicia, seguridad y derechos humanos, Buenos Aires, <www.jus.gov.ar/areas-tematicas/estadisticas-en-materia-de-criminalidad.aspx>, 8 de agosto de 2010.

Escobar,

Luis(2006),“Indicadores sintéticos de calidad ambiental: un modelo general para

grandes zonas urbanas”, EURE, XXXII (96), Santiago de Chile, pp.

73-98.

Fernández,

Roberto (2000), La ciudad verde: teoría de la gestión

ambiental urbana, Espacio

Editorial, Buenos Aires.

Gallopin, Gilberto (1996), “Environmental and

sustainability indicators and the concept of situational indicators as

acost-effective approach”, Environmental

Modelling and Assessment, 1 (3), Centro Internacional de Agricultura Tropical,

Cali, pp. 101-117.

Gallopin,

Gilberto (2006), Los indicadores de desarrollo

sostenible. Aspectos conceptuales y metodológicos, Fodepal, Santiago de Chile.

Geosistemas

(1997), Mapa de riesgos naturales en la Argentina, Geosistemas, Buenos Aires.

Herzer, Hilda y

Raquel Gurevich (1996), “Degradación y desastres: parecidos y diferentes: tres

casos para pensar y algunas dudas para plantear”, en María Fernández (comp.), Ciudades

en riesgo. Degradación ambiental, riesgos humanos y desastres, Red de Estudios Sociales en

Prevención de Desastres en América Latina, Lima, pp. 75-91.

iram

(Instituto Argentino de Normalización y Certificación) (1996), Clasificación

bioambiental de la República Argentina,

iram, Buenos Aires.

indec

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) (2003), PBG

por provincia y sector de actividad económica,

Buenos Aires, <www.mecon.gov.ar/secpro/dir_cn/default1.htm>, 13 de Abril de 2010.

indec (Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos) (2010), Censo 2010. Total del país. Población por sexo, tasa de

variación intercensal, según provincia. Años 2001-2010, <http://www.censo2010.indec.gob.ar/preliminares/cuadro_totalpais.asp>,

13 de Abril de 2013.

Joseph, Myrtho, Wang Fahui y Wang Lei (2014), “gis-based assessment of urban

environmental quality in Port-au-Prince, Haiti”, Habitat International,vol.41,

Elsevier, London, pp. 33-40.

Longui,

Fernando, Pablo Paolasso, Alfredo Bolsi, Guillermo Velázquez y Juan Pablo

Celemín (2013), “Fragmentación socioterritorial y condiciones de vida en la

Argentina en los albores del siglo xxi”,

Revista Latinoamericana de Población, 7 (12), Asociación Latinoamericana de

Población, Buenos Aires, pp. 99-131.

Luengo, Gerardo

(1998), “Elementos para la definición y evaluación de la calidad ambiental

urbana. Una propuesta teórico-metodológica”, ponencia presentada en el IV

Seminario Latinoamericano de Calidad de Vida Urbana, 8-11 de

septiembre, Tandil.

Marinelli,

Claudia, Sebastián Torcida, Rosana Cepeda, María García y Guillermo Velázquez

(1999), “Un procedimiento alternativo para la selección estadística de

variables de calidad de vida”, en Guillermo Velázquez y María García (comps.), Calidad

de vida urbana: aportes para su estudio en Latinoamérica, Centro de Investigaciones

Geográficas-uncpba, Tandil, pp.

133-142.

McCann, Eugene (2004), “‘Best places’: Interurban

competition, quality of life and popular media discourse”, Urban Studies, 41 (10), Sage publications,

London, pp. 1909-1929.

Meichtry, Norma

y Alejandra Fantín (2001), “Condiciones ambientales, procesos de ocupación y

desarrollo y calidad de vida en el nordeste de Argentina”, en Guillermo

Velázquez, Geografía, calidad de vida y fragmentación en la Argentina

de los noventa, Universidad

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires-Centro de Investigaciones

Geográficas,Tandil, pp. 114-131.

Meichtry, Norma y Alejandra Fantín (2008), “Territorios en regresión.

Calidad de vida y pobreza en el nordeste argentino”, en Guillermo Velázquez, Geografía y Bienestar, Eudeba, Buenos Aires, pp. 299-321.

Metzger, Pascale (2006), “Medio ambiente urbano y riesgos: elementos de

reflexión”, en María A. Fernández (comp.), Ciudades en riesgo.Degradación ambiental, riesgos humanos y desastres, Red de Estudios

Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, Lima, pp. 61-77.

Ogneva-Himmelberger, Rahul Rakshit

Yelena y Pearsall Hamil (2013), “Examining the impact of environmental factors

on quality of life across Massachusetts”, The Professional Geographer, 65 (2), American Society of Professional Geographers,

Washington, pp. 187-204.

Pérez-Cueva,

Alejandro (2001), “Clima y confort en las ciudades: la ciudad de Valencia”, Métode,

núm. 31, Universitat

de València, Valencia, pp. 147-150.

Pieri, Christian, Julian Dumanski, Ann Hamblin y

Anthony Young (1995), “Land

quality indicators”, en World Bank Discussion Papers, The World

Bank, Washington, pp. 63-315.

Popolizio,

Eliseo (1963), Un problema de geomorfología aplicada

en la provincia de Corrientes,

Universidad Nacional del Litoral, Rosario.

Ramírez, Mirta

(2004), “El método de jerarquías analíticas de Saaty en la ponderación de

variables. Aplicación al nivel de mortalidad y morbilidad en la provincia del

Chaco”, Comunicaciones Científicas y Tecnológicas, Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia, pp. 1-4.

Riera, Pere

(1994), Manual de valoración contingente, Instituto de Estudios Fiscales,

Madrid.

Rogerson, Robert (1999),

“Quality of life and city competitiveness”, Urban Studies, 36 (5-6), Sage publications, London, pp. 969-985.

Rotmans, Jan (1997), “Indicators for sustainable

development”, en Jan Rotmans y Bert de Vries (eds.), Perspectives on Global Change: The TARGETS approach,

Cambridge University Press, Cambridge, pp. 187-204.

Santos, Milton

(1996), A natureza do espaço. Técnica e tempo. Razâo e emoçâo, Hucitec, Sâo Paulo.

Sterimberg,

Edith, Carlos Sánchez, Adriana Cuervo de Forero y Juan Ramírez (2004), Diseño

de un sistema de indicadores socioambientales para el distrito capital de

Bogotá, cepal-Naciones Unidas, Santiago de Chile.

Szas, Andrew y Michael Meuser (1997), “Environmental inequalities: Literature review and proposals for new

directions in research and theory”, Current Sociology, 45 (3), Sage Journals, London, pp. 99-120.

Tanguay, Georges, Juste Rajaonson, Jean Lefebvre y

Paul Lanoie (2009), “Measuring the sustainability of cities: A survey-based

analysis of the use of local indicators”, Cirano, vol. 2, Université du Quebec,

Montreal, pp. 1-29.

Valpreda,

Claudia (2007), “Sistema de Información Geográfica (sig)-teledetección y evaluación multicriterio (emc) en un estudio de evaluación de

impacto ambiental (eia)”,

en Memorias XI

Conferencia Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica, 29-31 de

mayo, Buenos Aires.

Velázquez,

Guillermo (2008), Geografía y bienestar, Eudeba, Buenos Aires.

Velázquez,

Guillermo, Fernando Longui, Claudia Mikkelsen y Juan Pablo Celemín (2013),

“Estudios sobre geografía y calidad de vida en la Argentina. Cinco décadas de

aportes bibliográficos”, Hologramática,19 (1), Universidad Nacional de Lomas

de Zamora, Lomas de Zamora, pp. 77-105.

Van Kamp, Irene, Kees Leidelmeijer, Gooitske Marsmana

y Augustinus de Hollander (2003), “Urban environmental quality and human

well-being. Towards a conceptual framework and demarcation of concepts; a

literature study”, Landscape and Urban Planning, 65 (1-2), Elsevier, London,pp. 5-18.

Weston, Joe (2000), “eia

decision-making theory and screening and scoping in uk practice”, Journal of Environmental Planning and Management, 43

(2), Routledge, Oxford, pp.185-203.

Wilkins, Hugh (2003), “The need for subjectivity in eia: discourse as a tool for sustainable

development”, Environmental

Impact Assessment Review, 23 (4), Elsevier, Ontario, pp. 401-414.

Recibido: 15 de diciembre de 2011.

Reenviado: 21 de diciembre de 2011.

Aceptado:

26 de septiembre de

2013.

Juan Pablo Celemín.

Argentino. Doctor en geografía por la Universidad Nacional del Sur, Argentina.

Master en conservación y gestión del medio natural (Universidad Internacional

de Andalucía, España). Licenciado en geografía (Universidad Nacional de Mar del

Plata, Argentina). Investigador Asistente del Consejo Nacional de

Investigaciones Científicas y Técnicas con lugar de trabajo en el Centro de

Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional del Centro de la

Provincia de Buenos Aires, Argentina. Su línea de investigación se centran en

el uso de sistemas de información geográfica en temáticas ambientales urbanas y

regionales. Entre sus publicaciones destacan, en coautoría: La

calidad ambiental en la Argentina. Análisis regional y departamental (c. 2010),cig-Conicet-reun-Universidad Nacional del Centro de la Provincia de

Buenos Aires, Tandil (2013); “Calidad ambiental y nivel socioeconómico: su articulación

en la Región Metropolitana de Buenos Aires”, Scripta Nova, XVII (441) Universidad de Barcelona,

Barcelona,pp. 1-33 (2013) y “Proposal and application of an environmental quality

index for the Metropolitan Area of Buenos

Aires (Argentina)”, Geografisk

Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 112 (1), Taylor and Francis Group,

Buenos Aires, pp. 15-26 (2012).

Guillermo Ángel Velázquez. Argentino. Doctor en ciencias sociales con orientación

en geografía por la Universidad de Buenos Aires. Investigador Principal del

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Exdirector del

Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional del Centro de

la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Ha sido profesor invitado en las

universidades de Alcalá de Henares, Complutense y Valladolid (España) y Lund

(Suecia). Su línea de investigación se centra en el estudio de la calidad de

vida en la República Argentina en distintas escalas de análisis. Entre sus

publicaciones destacan, en coautoría: La calidad ambiental en la Argentina.

Análisis regional y departamental (c. 2010), cig-Conicet-reun-Universidad Nacional del Centro de

la Provincia de Buenos Aires, Tandil (2013); “Calidad ambiental y nivel

socioeconómico: su articulación en la Región Metropolitana de Buenos Aires”, Scripta

Nova, XVII (441),

Universidad de Barcelona, Barcelona, pp. 1-33 (2013) y “Proposal and application

of an environmental quality index for the Metropolitan Area of Buenos Aires

(Argentina)”, Geografisk Tidsskrift-Danish Journal

of Geography, 112

(1), Taylor and Francis Group, Buenos Aires, pp. 15-26 (2012).