La investigación

de la gobernanza en México y su aplicabilidad ambiental

The research on governance in Mexico and its

environmental applicability

Nain Martínez

Ileana Espejel*

Abstract

Discussion

over governance is increasing in environmental sciences because of a greater

participation of stakeholders in environmental management. Nevertheless, the

concepts surrounding the debate are often overlapping or unclear. The present

study aims to add cohesion to the debate by contextualizing and clarifying

relevant terms and definitions. For this end, we present a literature review

overview of the evolution of the research on governance in Mexico (1995-2012).

By doing so, we propose a new working definition of environmental governance,

distinguishing this concept from governability and government.

Keywords: environmental governance, citizen participation,

environmental issues, Mexico.

Resumen

La discusión

sobre la gobernanza es cada vez más frecuente dentro de las ciencias

ambientales debido a una mayor participación de los actores sociales en la

gestión ambiental. No obstante, las definiciones que rodean el debate a menudo

son poco claras. El presente estudio pretende contribuir a la cohesión del

debate al contextualizar y clarificar los términos y definiciones pertinentes.

Se presenta una revisión de la investigación sobre la gobernanza en

publicaciones mexicanas (1995-2012), de este modo, se propone una nueva

definición de trabajo de gobernanza ambiental, al distinguir este concepto del

de gobernabilidad y gobierno.

Palabras clave: gobernanza

ambiental, participación ciudadana, temas ambientales, México.

*

Universidad Autónoma de California. Correo-e: nain.martinez@uabc.edu.mx;

martinez.nain@gmail.com, ileana.espejel@uabc.edu.mx; iespejel@gmail.com

Introducción

El objetivo de

esta investigación es hacer una revisión bibliográfica sobre los trabajos de la

gobernanza en México para exponer su panorama general y, a partir de estos

elementos, profundizar en el uso del concepto de la gobernanza en el sector

ambiental. La finalidad es proponer una noción integradora de las diferentes

perspectivas de investigación y explorar su alcance en la investigación

ambiental en el contexto mexicano. Con esto, pretendemos realizar una

aportación para clarificar el debate sobre el uso de la teoría de la gobernanza

en lo ambiental y beneficiar a las futuras investigaciones en la materia.

En la década de

los ochenta, el concepto de gobernanza (governance) era utilizado en estudios del sector

privado en relación con una mayor interdependencia de la gestión corporativa de

sus proveedores y clientes. Hasta 1989, el Banco Mundial adoptó el concepto

para el ámbito gubernamental en El África subsahariana: de la crisis

al desarrollo sustentable. Una perspectiva de largo plazo, donde se señalaba que los problemas

sociopolíticos de las naciones africanas se debían a la incapacidad de sus

gobiernos para dirigir las políticas públicas (Rodríguez-González, 2009).

Posteriormente,

el concepto fue empleado por primera vez en el medio académico por Kooiman

(1993) para describir cambios en el modelo tradicional de gobernar, que en su

opinión transitaba de un proceso unidireccional (de los gobernantes a los gobernados)

a otro multi-direccional

donde los actores sociales influían en las decisiones del gobierno a través de

una red de interacciones,

lo cual generaba una mayor interdependencia entre las esferas pública y

privada.

La gobernanza es definida como el proceso de dirección sociopolítica

que incrementa las interacciones de los actores sociales y gubernamentales

(Kooiman, 2003) debido a la adaptación del gobierno a condiciones de mayor

complejidad social, económica y política (Peters y Pierre, 2005), lo cual

deriva en redes interdependientes de actores con mayor grado de autonomía e

influencia en el ciclo de las políticas públicas (Rhodes, 1996).

En la literatura

existen diferencias en la interpretación de la gobernanza, sin embargo, las

diferentes perspectivas teóricas comparten elementos como a) la poca capacidad

del gobierno para imponer una agenda en las sociedades contemporáneas, b) el

incremento de recursos por parte de actores sociales para actuar en la esfera

pública (legitimidad, financiamiento, información, tecnología, capital humano,

entre otros), c) los procesos de colaboración, vinculación, codirección,

coproducción, regulación e implementación compartida entre los actores sociales

y el gobierno y, d) ladilución entre los límites de la esfera pública y privada

(Aguilar-Villanueva, 2010; Kooiman, 1993; Prats, 2005; Peters y Pierre, 2005).

La discusión que

observamos en las lecturas sobre la gobernanza se centra en sus límites

conceptuales; por un lado, desde una de las posiciones teóricas, la gobernanza

explica la transición de un gobierno tradicional (jerárquico y centralizado) a

un gobierno más abierto que interactúa con los actores sociales. En

consecuencia, la gobernanza aglutina sus diferentes estadios (desde el gobierno

tradicional hasta el relacional) (Kooiman, 2003).

En contraparte,

otros autores argumentan que la gobernanza cobra sentido en las circunstancias

contemporáneas, en las que se presenta una mayor participación de los actores

sociales en los asuntos públicos; por lo tanto, distinguen entre una vieja

gobernanza (old governance)

y una nueva (new governance) (Rhodes, 1996). Estas posiciones se

diferencian en que para algunos autores la gobernanza es un proceso gradual,

mientras que para otros representa una ruptura con el gobierno tradicional.

Además, en la teoría de la gobernanza, el papel del Estado es otro punto de

discusión. Por ejemplo, Prats (2005) dice que el Estado conserva una posición

central como el único actor con capacidad para validar los acuerdos que se

generan entre los actores. En contraste, Filibi-López (2010) señala que hay una

redefinición de los límites de la esfera política con el debilitamiento del

Estado y el fortalecimiento de entidades sub y supranacionales.

En este sentido, Aguilar-Villanueva (2010) señala que la gobernanza es una

respuesta a las nuevas tendencias en las políticas y administración públicas

que buscan una relación más equilibrada entre el conocimiento académico y el

político, una mayor participación de actores sociales y una revaloración de las

capacidades gubernamentales y sociales; también responde a los cambios

sociales, por ejemplo, Peters y Pierre (2005) explican que el interés en la

gobernanza se debe a causas como la crisis financiera de la década de

los ochenta, la cual generó la percepción de fracaso de los gobiernos, la

liberalización de los mercados, la globalización, una mayor complejidad de las

sociedades y nuevas tendencias en la gestión pública.

Por otro lado,

pensamos que la problemática ambiental también fue un disparador de la

necesidad de una mayor participación social en el proceso de toma de

decisiones. En la Conferencia de Estocolmo de 1972, la comunidad internacional

reconoció la problemática ambiental sentando las bases para su gestión, sin

embargo se consideró que podría ser resuelta desde la aplicación de medidas

técnicas. Fue a partir del Informe Brundtland de 1987 que se introdujo el

concepto de sustentabilidad para integrar los componentes sociales y económicos en la gestión ambiental (Lezama, 2010). En él, se proponía

que los problemas ambientales no sólo eran de

índole ecológica, sino el producto de la interacción de las sociedades y sus

procesos económicos con los ecosistemas (Foladori, 2002).

En la actualidad,

la problemática ambiental se ha convertido en una de las principales preocupaciones

de la sociedad. En consecuencia, en la comunidad internacional existe un

creciente interés en mejorar la política en este sector y sus instrumentos de

gestión (Lezama, 2010).

Sin embargo, la

política ambiental presenta peculiaridades frente a otras arenas de política.

Por ejemplo, los grandes temas ambientales como el cambio climático y la

pérdida de biodiversidad muestran que el diseño de marcos normativos y la

implementación de políticas deben realizarse con una amplia incertidumbre en la

información y, en ocasiones, la implementación puede generar costos económicos

o sociales y producir conflictos entre sectores (Ludwig et

al., 2001).

En gran medida,

la especificidad de la política ambiental ha sido explicada por la complejidad

de los sistemas ambientales en los que se pretende influir, donde confluyen

procesos ecológicos, necesidades sociales, instituciones y relaciones

culturales (Leff, 2000; Ludwig et al., 2001; Reyes-Orta et

al., 2013). En este

sentido, Funtowicz y Ravetz (1993) desarrollaron el concepto de ciencia

postnormal donde se plantea una metodología para las condiciones contemporáneas

en la que los factores son inciertos, hay valores en disputa, las decisiones

políticas pueden ser urgentes para la sociedad y los riesgos derivados de estas

decisiones son altos. En estas circunstancias, se presenta una inversión de la

distinción tradicional entre hechos científicos objetivos y los valores

subjetivos. Así, en los problemas ambientales las decisiones políticas están

conducidas por valores que son objetivos y

para los cuales los aportes científicos parecieran subjetivos.

En este contexto,

se ha propuesto el uso de los procesos participativos para incrementar el conocimiento sobre los sistemas ambientales y

mejorar la calidad de las decisiones políticas. Por ejemplo, Funtowicz y

Ravetz (1993) sugieren que las decisiones políticas en materia ambiental se

deberían formular en una comunidad extendida de iguales, compuesta por todos los actores

afectados o interesados.

Así, desde la

diversidad de perspectivas e intereses legítimos de los actores se podría

realizar un aporte de hechos extendido. Esto permitiría incluir el

conocimiento tradicional, los intereses políticos y la información académica al

proceso de toma de decisiones. En consecuencia, la participación puede aportar

beneficios como aumentar la comunicación entre los actores, disminuir los

conflictos, incrementar la legitimidad política y, en general, aumentar la

calidad y durabilidad de las decisiones políticas (Funtowicz y Ravetz, 1993;

Morse et al.,

2007).

En la política

ambiental mexicana la participación ciudadana se ha institucionalizado a través

de diversos mecanismos y órganos de consulta debido a que la interacción entre

los actores sociales y políticos tiene implicaciones en el manejo de los

recursos naturales (Bobadilla et al., 2013; Martínez y Chávez-Ramírez,

2014). Por este motivo existe un creciente interés en utilizar la teoría de la

gobernanza en la investigación ambiental, sin embargo no encontramos una

revisión integrada de ambos acercamientos teóricos.

1. Metodología

Se realizó una

revisión de las investigaciones publicadas que utilizan la teoría de la

gobernanza en México, se emplearon como criterios de selección a) publicaciones

de autores mexicanos y b) publicaciones de autores extranjeros sobre México,

para lo cual se efectuó primero una búsqueda de artículos académicos completos

entre el periodo de 1995-2012 disponibles en la base de datos Ebsco Host hasta

febrero de 2012; se utilizaron como motor de búsqueda las palabras governance, gobernanza y México; fueron discriminados los textos que

no hacían referencia directa a México o la teoría de la gobernanza; a

continuación se desarrolló una búsqueda de publicaciones sobre este concepto en

las principales bibliotecas, librerías y casas editoriales del país;

posteriormente se realizó un análisis exploratorio a partir del cual se

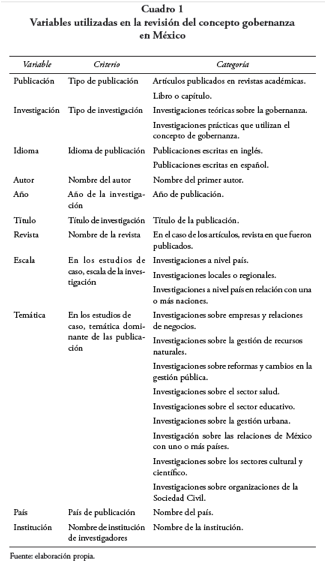

definieron las variables del estudio para hacer la revisión (cuadro 1). Para

finalizar, se eligieron las publicaciones con el tema ambiental con el fin de

hacer una revisión más profunda.

2. Resultados

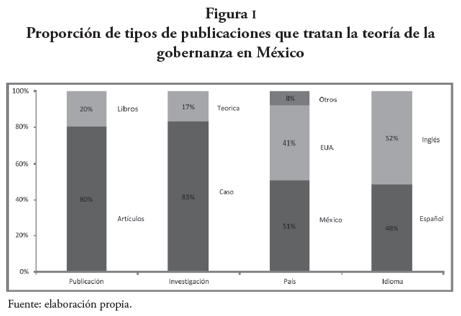

La muestra de la revisión bibliográfica consistió en 75 datos que

corresponden a 60 artículos de investigación y 15 textos provenientes de libros (libros y capítulos) (figura i). En los libros se encontraban

publicadas principalmente las investigaciones teóricas y en los artículos

académicos las investigaciones aplicadas y los estudios. Como es obvio,

encontramos que 95% de los autores que realizan investigaciones en

instituciones mexicanas y latinoamericanas publican en español y son quienes

realizan la mayor parte de las aportaciones teóricas. Por otra parte, también

por obviedad, los autores de instituciones estadounidenses y europeas publican

en inglés pero sus aportaciones son principalmente estudios de caso.

De los estudios

de caso, la temática ambiental es la de mayor amplitud (40%) seguida de los

estudios sobre aspectos económicos (16%). Las

investigaciones realizadas a escala supranacional (24%) corresponden a la

temática de relaciones internacionales. En la escala nacional la temática

dominante versa sobre las instituciones y gestión pública (30%), seguida de

economía y ambiente (25%). De los estudios realizados a escala subnacional, 59%

corresponde a investigaciones ambientales.

Estos

datos evidencian que la teoría de la gobernanza en México ha sido utilizada

para estudiar procesos que van desde el ámbito internacional hasta las escalas

regionales y locales. Por otra parte, si bien la teoría de la gobernanza es

utilizada en una gran variedad de áreas de investigación como el análisis de

instituciones públicas o las relaciones económicas, el sector ambiental

presenta diversos procesos de interés para este cuerpo teórico que van desde la

interrelación entre actores sociales y gubernamentales en el manejo de recursos

naturales hasta los cambios que ha presentado la política ambiental en los

últimos años.

Los autores más

prolíficos son Aguilar-Villanueva (2006 y 2010), quien por extensión y

profundidad ha realizado la mayor aportación sobre la discusión teórica de la

gobernanza en México; Paz-Salinas (2007 y 2008) quien exploró las tensiones

entre múltiples actores en el desarrollo de acuerdos públicos para el manejo de

recursos naturales, y Basurto (2005 y 2008) quien investigó la auto-organización

en el aprovechamiento de recursos pesqueros de la comunidad seri en el golfo de

California. Además, Paré y Fuentes (2010) quienes indagaron, sobre la

implementación de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, el papel de los

diferentes actores, sus conflictos y relaciones.

2.1.

Revisión de la teoría de la gobernanza en México

2.1.1.

La crisis del Estado burocrático

Después de la Segunda Guerra Mundial los Estados tuvieron un

crecimiento sin precedentes en el tamaño de su burocracia y áreas de intervención de la vida social; para lograrlo

requirieron un aumento constante en su poder y recursos provenientes de

la sociedad a través de los impuestos. Los Estados burocráticos desarrollaron

el corporativismo para manejar a los grupos de interés y se legitimaron con el

incremento en el bienestar de la población (Filibi, 2010); pronto los gobiernos se vieron sin capacidad de respuesta

a las crecientes demandas sociales y, en la década de los setenta, entraron en crisis las

sociedades industrializadas debido al desequilibrio hacendario, generando

retroceso o estancamiento económico por el incremento de la inflación

(Aguilar-Villanueva, 2006).

En latinoamérica, en la década de los ochenta, el modelo económico de

sustitución de importaciones, del que México era su principal exponente, se

encontraba en crisis porque disminuía el ritmo de crecimiento económico y, para

dar respuesta a las demandas sociales y preservar la estabilidad de los

regímenes autoritarios, los gobiernos solicitaban préstamos internacionales que

se convirtieron en deudas impagables (Bassols, 2011).

El gobierno había

sido concebido como el único actor organizado y con recursos suficientes para

guiar a una sociedad que se percibía caótica y sin capacidad de organización.

Sin embargo, las constantes crisis económicas y la incapacidad de generar

respuestas satisfactorias pusieron de manifiesto que el gobierno también podía

ser un factor de desorganización y que no todas sus políticas eran eficaces

(Rojo-Salgado, 2010).

Aguilar-Villanueva

(2010) señala que para solventar la crisis del Estado se produjeron dos tipos

de respuestas. Por un lado se ahondó en cómo

abastecer al gobierno de los instrumentos directivos para cumplir sus funciones

a través del estudio de la gobernabilidad y, por otro lado, se analizaron las

limitaciones del actuar del gobierno enfocando la atención en el proceso de

gobernación más que en el gobierno como sujeto. Se hicieron distinciones entre las

funciones de gobierno

y el actuar del gobierno, reconociendo que no siempre ni en todas las esferas, el

Estado poseía todos los recursos para dirigir con eficiencia. Asimismo, se

reconoció que en la sociedad existían actores con recursos económicos,

tecnológicos, informativos y de legitimidad que podían ser empleados para generar

mejores resultados.

El proceso de

gobernación se encontraba homologado al gobierno y diferenciar entre ambos

generó un profundo cambio conceptual, principalmente porque los antiguos

instrumentos de gobierno implementados de

manera directa por sus burocracias ya no eran suficientes para aprovechar las oportunidades y solventar los problemas

que requerían la cooperación

entre gobiernos y la concertación con actores subnacionales y transnacionales.

En este proceso

de diferenciación se reconocía que había condiciones contemporáneas

particulares, como la globalización económica, la deslocalización de empresas y

capitales, la mayor permeabilidad de las fronteras nacionales por flujos

migratorios, la articulación de redes de organizaciones sociales y empresariales

de carácter transnacional y sociedades más complejas, diversas y diferenciadas.

En tales circunstancias, el gobierno debía replantearse su papel en la sociedad

y transformarse de quien implementa la política a una entidad de dirección,

vinculación y articulación de los esfuerzos sociales (Aguilar-Villanueva, 2006;

Porras, 2011).

2.1.2.

La gobernanza, ¿distinta a la gobernabilidad y el gobierno?

El concepto en

inglés governance

ha tenido problemas para su traducción al idioma español, por un lado se han

empleado diferentes vocablos como gobernancia, gobernación y gobernanza y, por el otro lado, algunos autores

lo han entendido como sinónimo de gobierno y gobernabilidad. Sin embargo, en 2002 un grupo de

académicos reunidos en Salamanca determinó que gobernanza era la traducción

adecuada al español y diferentes teóricos de habla hispana se han dado a la

tarea de delimitarlo (Concepción-Montiel, 2010; Aguilar-Villanueva, 2010;

Porras, 2011).

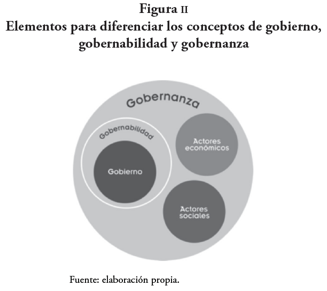

El concepto de

gobierno (government)

hace referencia a la organización que representa al Estado, estructurada con

base en poderes generales y leyes para ordenar y dirigir a la sociedad. La

gobernabilidad (governability) trata de las capacidades del

gobierno para cumplir sus funciones (figura ii),

por lo que centra su interés en cómo dotar al gobierno de las capacidades

institucionales, económicas y de legitimidad para guiar a la sociedad. Los

estudios de gobernabilidad se centran en al ámbito gubernamental

(Aguilar-Villanueva, 2010).

El concepto de

gobernanza se enfoca al proceso de gobernación e indaga en el gobierno como

actor, pero va másallá e incluye a los sectores sociales. La gobernanza abarca

tanto al gobierno como a la gobernabilidad, ya que se requiere de un gobierno

eficiente pero reconoce que, aún en la situación de un gobierno con recursos suficientes, en la

realidad contemporánea de mayor complejidad sociopolítica se requiere de la

cooperación de los actores sociales (Aguilar-Villanueva,

2006).

2.1.3. El concepto de gobernanza

El concepto de

gobernanza explica que cuando los gobiernos presentan problemas económicos o de

legitimidad para cumplir con sus funciones, éstos se fragmentan y producen

políticas públicas donde el sector privado, las organizaciones sociales y la

sociedad en general cobran un papel relevante, convirtiéndose en objetos y

sujetos de la política (Porras, 2011).

Aguilar-Villanueva

(2006) señala que la crisis del Estado burocrático permitió diferenciar entre

la acción del gobierno y la gobernación como proceso de conducción social, lo

cual era impensable décadas atrás en el apogeo del Estado. De esta manera, la gobernanza

es un concepto de postcrisis que se nutre de

dos raíces, por un lado retoma la experiencia de la crisis del gobierno y por el otro lado perfila, a

partir de la realidad contemporánea, un futuro que integra actores sociales con

mejor capacidad organizativa, mayores recursos a su disposición y mayor

interdependencia entre ellos.

La gobernanza es

definida como un nuevo estilo (o proceso) de gobernación diferente al esquema

jerárquico y centralizado del gobierno tradicional en el que la burocracia y

actores sociales interactúan en redes decisionales caracterizadas por procesos

de negociación, cooperación y coproducción en la definición de las políticas

públicas (Bassols, 2011).

Aguilar-Villanueva

(2010) señala que, en un primer momento, la gobernanza fue un concepto descriptivo que permitió a los académicos

analizar nuevos procesos de interacción entre gobierno y actores sociales.

Después, el concepto cobró un sentido normativo al convertirse, para algunas

organizaciones internacionales, en representante de las mejores prácticas de

gobierno; por lo que se recomendaba a los gobiernos implementar mecanismos

cooperativos con sus sociedades. Fue hasta que se delimitaron las causas que

condujeron al nuevo proceso de gobernación y se explicaron los efectos que producía

en la sociedad, que la gobernanza cristalizó en un concepto teórico.

Peters (2004)

indica que teóricamente se plantea un escenario de gobernanza sin gobierno,

pero en la implementación el gobierno sigue ocupando un papel relevante. Sin

embargo, el papel de la burocracia se modifica en relación con la

administración pública tradicional y reconoce los siguientes elementos de

cambio:

• La burocracia pierde en gran medida su

autosuficiencia debido a que las decisiones deben ser discutidas y negociadas con

los actores sociales para conseguir su cooperación.

• Los esquemas de gobernanza facultan a la

sociedad y a los niveles inferiores de la burocracia para tomar decisiones,

debilitando la frontera entre ambas esferas.

• Debido a que la administración de servicios

públicos atañe al gobierno, pero también al sector social, la rendición de

cuentas se transforma en un proceso colaborativo.

• Aunque existen marcos legales para la

implementación de políticas públicas, en la gobernanza se aplican diferentes

versiones de éstas, dependiendo del contexto y los

procesos de negociación.

• La función pública disminuye su preeminencia

en la provisión de productos de políticas debido a que actores no

gubernamentales también pueden proporcionarlos. Con esto se abre paso a una

extensa variedad de esquemas de colaboración entre el gobierno y personas

provenientes de organizaciones sociales, la iniciativa privada y los usuarios.

• La gobernanza plantea esquemas más amplios

para el desarrollo de la democracia en la administración pública debido a que

involucra a los actores no-gubernamentales en la toma de decisiones y reconoce

otros espacios de expresión del deseo social, por ejemplo, foros y consultas.

• Disminuye la participación de la

administración pública en la implementación directa de la política. En este

sentido, la burocracia vuelca su atención al manejo de relaciones con los

sectores no-gubernamentales con el fin de gestar los procesos de participación,

supervisar la implementación de tareas desarrolladas por los actores sociales,

generar asociaciones y hacer subcontrataciones.

En resumen, la

gobernanza plantea trasformar la gestión pública de una burocracia centralizada

y jerárquica, que actúa de manera uniforme, a una administración pública más

descentralizada, abierta y flexible, y con mayor participación de los

funcionarios públicos de menor nivel en interacción con la sociedad (Pardo,

2004).

2.2. Estado

de las investigaciones aplicadas y estudios de caso

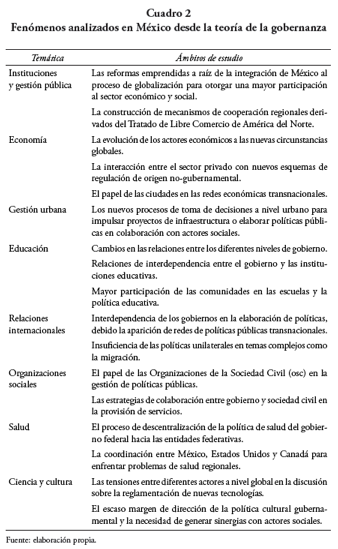

Las áreas de

estudio abordadas desde diversas temáticas por el concepto de gobernanza tienen

como factor común su origen en la integración de México al proceso de

globalización, lo cual ha generado cambios reconocibles a diferentes escalas

territoriales (cuadro 2). En el ámbito global se observa el impacto que tienen

a nivel nacional las decisiones tomadas en otros países, la interdependencia

entre naciones en la gestión de problemas en común, la construcción de

mecanismos de cooperación transnacional, un papel más relevante de los actores

económicos y sociales en la política global que incluso llegan a generar sus

propias regulaciones y estándares de certificación (Coleman, 2007), y las

nuevas e intrincadas relaciones entre gobiernos, el sector privado y las

organizaciones sociales. Por ejemplo, una certificación internacional promueve

mejoras laborales o el uso de nuevas tecnologías (Foladori, 2009; Rodríguez-Garavito, 2008).

En el ámbito nacional se indaga en las reformas emprendidas en

diferentes sectores como

el eléctrico, la política rural y la política electoral para otorgar una mayor

participación al sector económico y social en áreas históricamente dominadas

por el control gubernamental. Las reformas propiciaron la reconfiguración de

poder entre actores y su adaptación a las nuevas circunstancias (Fox, 1995;

Monsiváis, 2006).

En el ámbito

local se explora la adaptación del municipio, las ciudades y las comunidades a

los cambios respaldados a nivel nacional y global, a través de los mecanismos

de participación y colaboración con el sector económico y la sociedad

organizada, así como las nuevas funciones que cobran los actores sociales en la

definición de políticas y la provisión de bienes y servicios públicos

(Guarneros-Meza, 2011; Moreno-Mena, 2010).

2.3. Revisión de los

estudios ambientales que utilizan el concepto de gobernanza

El grupo de

textos que utilizan el concepto de gobernanza en la investigación ambiental

esboza procesos como la autorganización comunitaria para el aprovechamiento de

recursos naturales, la transformación de las instituciones y la política

ambiental, la influencia de la globalización a través de nuevos mecanismos de

regulación no gubernamentales y la articulación de redes transnacionales y, en

general, el impacto de la política ambiental en la sociedad.

Se enfocan en

temáticas como el manejo forestal (según nuestra contabilización corresponde a

24%), costero (16%), la gestión del agua (24%), las Áreas Naturales Protegidas

(anp) (28%) y aspectos

relacionados con el aprovechamiento de recursos naturales en el medio rural (8

por ciento).

Sobre el manejo

forestal, Klooster (2006) indica que la red de productores de madera compuesta

por pobladores, gestores, agencias gubernamentales y organizaciones de la

sociedad civil han incorporado mejores prácticas de gestión del recurso debido al

creciente interés, a nivel mundial, de la certificación de la producción de

madera a través de lasosc. Sin embargo, cuestiona los beneficios reales que

genera a los campesinos.

Wilshusen (2010)

agrega que en México los productores rurales se han adaptado a la privatización

de los recursos naturales y sostiene que dicha capacidad de resistencia

constituye un elemento cultural previo a las reformas neoliberales. Asimismo,

Racelis y Barsimantov (2008) analizan la estrategia de gestión de palizada[1] como un recurso alternativo a maderas

de mayor valor comercial y encuentran que la estrategia de gestión es

incorrecta al no incorporar la información local sobre el recurso que podría

servir para su manejo sustentable.

Barsimantov

(2009) visualiza el papel más activo de actores no-gubernamentales en la

asistencia técnica y financiamiento de la silvicultura. Finalmente, Antinori y

Rausser (2007) estudian la capacidad de las comunidades en la toma de

decisiones sobre sus recursos y encuentran que el uso de foros y espacios

deliberativos socializa la política y fomenta las capacidades sociales para la

participación, lo que resulta en un mayor grado de conservación de los bosques.

En los estudios

del manejo costero se evalúan los factores de degradación del golfo de

California, se encuentran como focos de atención de la política ambiental

diversos temas de índole nacional como la contaminación, la creación de anp marinas y una regulación más

estricta de la pesca. Sin embargo, los esfuerzos de recuperación del ecosistema

requieren de la colaboración internacional con Estados Unidos para incrementar

el aporte de agua del río Colorado (Hyun,

2005). Por casos como este Rivera-Arriaga y Azuz-Adeath (2010) señalan la

importancia de construir mecanismos de gobernanza internacional en las zonas

costeras.

Por otro lado,

Basurto (2005) estudia la organización de la comunidad seri en el golfo de

California para aprovechar los recursos pesqueros de manera sustentable al

margen de las instituciones gubernamentales. En una investigación posterior,

Basurto (2008) describe los factores biológicos y ecológicos que influyen en la

toma de decisiones de pescadores.

En los artículos

que exploran la gestión del agua se estudian los cambios en la política de ésta en México como vía para la resolución

de problemas en el manejo del recurso (Domínguez-Serrano, 2010; Tortajada,

2010). Según estos autores, dichas reformas han tendido a la coparticipación

entre equipos técnicos, burocracia y los usuarios del recurso. Se publican

estudios de caso sobre procesos participativos en la administración de

distritos de riego y los consejos de cuencas (Palerm-Viqueira, 2009; Wilder,

2010), donde se propone que la gestión del agua bajo esquemas de gobernanza

podría mejorar su administración (Salcido-Ruiz et

al., 2010).

Dentro del grupo

de investigaciones que tratan sobre anp

se exploran las tensiones entre la política de conservación y la población

local. En este sentido, Paz-Salinas (2007), a partir de su investigación en el

Corredor Biológico Chichinautzin, señala que no existen vías únicas para el

establecimiento de una anp debido

a su diversidad social, cultural y política, por lo cual el reto para alcanzar

los objetivos de conservación consiste en propiciar procesos de participación y

construir las plataformas de negociación política y social para acceder a una

sustentabilidad adaptativa.

Por otro lado,

Guzmán-Chávez (2006) realiza un estudio comparativo entre la Reserva de la

Biosfera Los Tuxtlas y la Reserva Extractivita Chico Mendes en Brasil y

encuentra que los procesos históricos en ambos espacios determinan la política

de conservación. Además, señala cómo factores externos de índole transnacional,

cómo las fluctuaciones en el precio del

café, pueden modificar la viabilidad de proyectos de desarrollo sustentable

consensuados dentro de una reserva.

También, en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, Paré y Fuentes (2010)

describen la complejidad del espacio debido a la diversidad de actores, tales

como la burocracia de los tres niveles de gobierno, osc extranjeras, centros de investigación, diferentes

comunidades y sectores económicos. Señalan que los escasos resultados en la

conservación de la naturaleza en áreas protegidas se deben a diversos factores

como la falta de coordinación entre instituciones que operan en el área y las

políticas que implementan, intereses políticos divergentes, conflictos entre actores

y el fracaso de un

proceso participativo. Este último, en el caso de Los Tuxtlas, no permitió

reconocer nichos de oportunidad (por ejemplo las acciones de conservación voluntaria que realizaban algunas

comunidades) para la gestión del área protegida.

De igual manera,

en la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, Brenner (2010) realizó un amplio

estudio sobre la gobernanza ambiental desde una óptica del poder de los actores

y su posición sobre el manejo de los recursos; encontró asimetrías dentro de

los actores locales, la inserción de actores externos como agencias

gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ong) internacionales, así como diferencias y contradicciones

en los objetivos, estrategias y acciones de los actores.

Por esta razón señala que para el manejo adecuado del área se requieren mecanismos de mediación de interés en

los que sea factible la conciliación y la coordinación. Este mismo autor, en un

estudio posterior en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (Brenner,

2011), indaga sobre los órganos de participación y consulta establecidos para el manejo del área

y encuentra que los

resultados han sido deficientes debido a la complejidad política, la falta de

legitimidad de los procesos participativos, la escasa participación de los

actores sociales y los problemas de crimen organizado.

3. Discusión

3.1. El estado del

concepto de gobernanza en México

Desde la

década de los noventa se incorporó el concepto de la gobernanza en la

investigación mexicana; en este periodo, la investigación sobre este tema ha

sido fecunda en diversas disciplinas como las ciencias políticas, la

administración pública, la sociología, la antropología, la economía y las

ciencias ambientales. En la actualidad se cuenta con un corpus de conocimiento extenso y en

crecimiento en el cual la gobernanza, más que objeto de estudio,

se emplea como un concepto paraguas para describir e interpretar una extensa

variedad de procesos sociopolíticos en diferentes escalas territoriales. Esta

escalas pueden ser desde la organización de pequeños grupos en comunidades

aisladas hasta la interdependencia de intrincadas redes políticas, sociales y

comerciales en el ámbito transnacional.

La diversidad de las investigaciones expone la capacidad explicativa

del concepto de una realidad contemporánea más compleja, convulsa e

interdependiente. Todos los estudios de caso e investigaciones aplicadas tratan

de instituciones, reglas, procesos, medios y mecanismos de gestión no

detallados en los que los actores políticos, sociales y económicos experimentan

nuevas formas de relación: el desmoronamiento de viejos nichos de poder, el

desarrollo de nuevos espacios, procesos inacabados y, en general, una

transición entre una situación estable a otra en construcción.

El desarrollo

teórico retoma la discusión en el ámbito internacional sobre los límites del

concepto. Es decir, la interpretación de que el proceso de gobernación es

ejercido de manera centralizada y jerárquica por el Estado, denominado vieja

gobernanza, y que la nueva

gobernanza es la

desarrollada por el gobierno en colaboración con actores sociales

(Aguilar-Villanueva, 2006), bien, la

posición que explica que el proceso de gobernación se encontraba homologado al

gobierno y no es hasta que intervienen actores sociales que se distingue entre

ambos y cobra sentido la gobernanza (Bassols, 2011).

A diferencia de

la discusión internacional en la que se plantea una gobernación sin gobierno

(Rhodes, 1996), en México, en general, se concuerda en que el gobierno conserva

una posición como el único actor con capacidad para validar los acuerdos y

procesos colaborativos entre los actores no-gubernamentales

(Aguilar-Villanueva, 2010; Porras, 2011). Desde luego, existe una influencia

del contexto histórico y social a partir del cual se realiza una aproximación

teórica de la gobernanza. En México no se percibe factible o

deseable una gobernación sin gobierno o un autogobierno. Sin embargo, en

algunos estudios de caso se encuentran evidencias de auto-organización en

comunidades tradicionales (Basurto, 2005 y 2008), lo cual contrasta con la

posición teórica.

Las aportaciones

teóricas en México son publicadas principalmente en libros y se realizan por

autores mexicanos. En contraparte, las investigaciones aplicadas o estudios de

caso se publican en revistas académicas en México y Estados Unidos, y en ellas

participan autores de ambos países. Esta

distinción es relevante debido a que el concepto de gobernanza (governance) tiene su origen en el idioma inglés

y su inserción al español ha requerido no sólo de una traducción del vocablo

sino de una traducción conceptual y su delimitación en relación a otros

conceptos relacionados.

Este proceso de

discusión ha quedado plasmado en los libros y no en los artículos académicos,

lo cual, aunado a la discusión del concepto, ha generado que en diversas

investigaciones aplicadas no se retomen las aportaciones teóricas endémicas y

se utilice el concepto como sinónimo de gobierno o gobernabilidad. En este

sentido, la gobernanza es una teoría del cambio que explica la transformación

de nuestra la sociedad, el gobierno, sus instituciones y los roles ejercidos

por nuevos actores. Por esta razón, al utilizar el concepto de gobernanza en

una acepción tan amplia y no diferenciada del gobierno o de la gobernabilidad,

se corre el riesgo de banalizar el concepto y perder su capacidad analítica de

la fluida realidad contemporánea, que es en sí,

su principal aportación.

3.2. La inclusión

del concepto de la gobernanza en la investigación ambiental

El concepto de

gobernanza en la investigación ambiental, en general, ha sido empleado para

describir cuatro tipos de procesos: 1) de origen local, la auto-organización de comunidades

tradicionales en el aprovechamiento de sus recursos naturales, lo cual es

previo al proceso de globalización y reconfiguración del Estado a partir del

cual emerge la teoría de la gobernanza. Sin embargo, el concepto resulta

explicativo de las reglas establecidas por las comunidades en paralelo a la

reglamentación gubernamental; 2) cambios a nivel nacional, reformas en la legislación de

recursos naturales (agua, forestal, ejidal y protección ambiental) que

implican, por un lado, la reconfiguración de actores en el ámbito local y

nuevas dinámicas de interacción entre las burocracias, las comunidades y el

sector privado y, por el otro, dan apertura a mecanismos de participación y

consulta como medio para amortiguar la tensión social; 3) interdependencia

global,

los cambios en el aprovechamiento de los recursos naturales en comunidades

locales debido a su adaptación a la globalización, apertura económica y la

injerencia de actores transnacionales que dirigen la dinámica de las

comunidades en paralelo al gobierno; 4) multinivel, se presenta por ejemplo en los

estudios de caso sobre el manejo de anp

como un proceso hibrido que combina los tres anteriores, implica a) la inserción de agencias y organizaciones de la sociedad civil transnacionales al

ámbito local con programas, políticas y recursos propios,

b) el interés e

injerencia de actores nacionales no-gubernamentales externos a las comunidades

como osc, fundaciones e

instituciones académicas, c) una complicada relación entre los tres niveles de

gobierno y sus múltiples agencias, instituciones y políticas, d) la reconfiguración y cambios en el

equilibrio de poder de actores sociales y comunitarios, y e) el surgimiento de órganos de participación y consulta como nuevos espacios

con la potencialidad de articular acuerdos de manejo entre actores.

Consideramos que

la apropiación del concepto de gobernanza en la investigación ambiental se debe

en gran medida a que el medio ambiente, a diferencia de otras temáticas de

investigación, es un espacio en el que los efectos de los procesos globales,

nacionales y locales se asientan sobre el territorio y sus impactos repercuten

en todos los actores regionales por lo que se convierten en causas de interés

común. Los recursos naturales son un foco de tensión tangible donde es posible

distinguir propietarios, usuarios, tasas de aprovechamiento y reglamentación

formal e informal. Los actores instalados o no en el territorio y sus

interacciones (colaboración, asociación, conflicto o neutralidad) son reconocibles

debido a que su interés se encuentra sobre los recursos naturales.

En el caso de las

anp, éstas

son áreas de estudio con actores multinivel y ejemplifican el alto grado de

complejidad del manejo ambiental. Además, la legislación en la materia presenta

una gama amplia de mecanismos de participación y consulta ciudadana. Por

último, son espacios de diversidad cultural con marcadas asimetrías en el

acceso a poder y recursos (tecnológicos, informativos, económicos y de

legitimidad) entre actores. En resumen, la gobernanza como elemento clave de

investigación desde la ciencia postnormal proporciona un marco teórico de

referencia para explicar la creciente complejidad socioambiental; las

transformaciones en el sector ambiental ejemplifican la fragmentación

sociopolítica que se explica por la teoría de la gobernanza.

En los estudios

de caso todos los autores coinciden en destacar la participación de actores

no-gubernamentales en la definición de las políticas públicas, sin embargo, en

la investigación ambiental se replica el traslape entre los conceptos de

gobernanza, gobierno y gobernabilidad, que se traduce en tres cuestiones

centrales: ¿Cuándo dejamos de hablar de la gobernanza y nos referimos al

gobierno?, ¿Al estudiar el gobierno tradicional hablamos de otro tipo de

gobernanza? y ¿en qué momento deja de ser un problema de gobernanza y tratamos

un problema de gobernabilidad? A manera de ejemplificación, Brenner (2010), en

su estudio sobre la gobernanza en anp,

utiliza por momentos el concepto para referirse a regímenes sobre los recursos

naturales de prominencia estatal previos a esquemas de mayor apertura a la

participación social y cuestiona si las plataformas multiactorales son esquemas

eficaces de gobernanza cuando en ausencia de la participación social estaríamos

haciendo referencia a un gobierno tradicional y no a un esquema de gobernanza.

Rivera y Azuz-Adeath (2010) estudian la gobernanza del cambio climático, y si

bien reconocen la importancia de la participación ciudadana, centran su interés

en el sector gubernamental y retoman para su análisis, desde diversas teorías

como el realismo y constructivismo, un enfoque teórico que podría corresponder

a un estudio de gobernabilidad ambiental. En este contexto, nos pareció

necesario insistir en la distinción, con mayor claridad, de los difusos límites

conceptuales del concepto de la gobernanza en el medio ambiente.

3.3. Una

aproximación al concepto de gobernanza ambiental desde el contexto mexicano

Con base en la

diversidad de enfoques de investigaciones que utilizan el concepto de

gobernanza en el sector ambiental, consideramos que éste

es utilizado desde dos principales perspectivas: una normativa, centrada en

incrementar la legitimidad de las decisiones gubernamentales a través de la

participación ciudadana, y otra descriptiva de procesos de interacción entre

actores sociales y gubernamentales.

En la perspectiva

normativa, la teoría de la gobernanza es utilizada para proponer la

implementación de un modelo de democracia participativa donde las decisiones

gubernamentales adquirirían su legitimidad a través de la aceptación ciudadana

(Domínguez-Serrano, 2010). De esta manera, la gobernanza es parte de una agenda

política que pretende democratizar a la sociedad, transferir el poder de

decisión a la ciudadanía e incrementar la eficiencia en el ejercicio

gubernamental. Por lo tanto, las investigaciones que se realizan desde este

enfoque centran su atención en las instituciones y las reformas que deben

implementar para incorporar o mejorar los mecanismos de participación, con la

finalidad de integrar los intereses de los actores sociales al proceso de toma

de decisiones (Rivera-Arriga y Azuz-Adeath, 2010; Salcido-Ruiz et

al., 2010).

Por otra parte,

la posición descriptiva se aborda generalmente en los estudios de caso para

estudiar los procesos sociopolíticos en el sector ambiental. De esta manera, la

gobernanza es empleada para analizar procesos concretos de interacción entre

actores sociales, económicos y gubernamentales en la gestión ambiental; estos

procesos pueden desarrollarse a través de mecanismos informales, por ejemplo,

con la elaboración de un reglamento informal por parte de actores comunitarios

para el aprovechamiento de algún recurso natural (Basurto, 2005; Racelis y

Barsimantov, 2008). También se presentan a través de mecanismos formales de

participación incorporados recientemente en la legislación ambiental mexicana

(Brenner, 2010; Paz-Salinas, 2007). Además, estos procesos de interacción

pueden ubicarse desde el ámbito local hasta una escala trasnacional.

En este sentido,

proponemos como concepto integrado de la gobernanza ambiental, al conjunto de

instituciones, procesos y mecanismos, formales e informales, en los cuales

interactúan actores interesados y afectados, tanto sociales, como económicos y

gubernamentales en la gestión ambiental. Así, la gobernanza ambiental se

presenta cuando en contextos de mayor complejidad ambiental, el gobierno carece

de los recursos suficientes para dirigir la gestión ambiental y para

incrementar su eficiencia, además requiere de la cooperación de actores

sociales.

Por ejemplo,

cuando el gobierno cuenta con información incompleta sobre las mejores

posibilidades de aprovechamiento de recursos, su capacidad técnica es limitada;

las instituciones requieren de la cooperación de la población local para su

implementación; o bien, cuando los actores tienen objetivos y recursos propios

(derechos sobre los recursos naturales, dinero, prestigio o legitimidad

cultural e histórica) y éstos intervienen

de manera paralela(cooperativa o complementaria al gobierno) en el manejo

ambiental (Villada-Canela, 2013).

Finalmente,

consideramos pertinente señalar que la investigación sobre la gobernanza

ambiental se diferencia de otros enfoques analíticos, como la gobernabilidad o

el gobierno, debido a que centra su atención en las interacciones entre los

actores sociales y gubernamentales que influyen en la gestión ambiental. En

contraparte, la investigación sobre la política ambiental está más encaminada al funcionamiento de las leyes, políticas,

instrumentos de políticas, programas y acciones que se desarrollan desde el

ámbito gubernamental. En el caso de la gobernabilidad del sector ambiental,

enfoca su atención en cómo fortalecer a las instituciones gubernamentales para el cumplimiento de sus

objetivos (Aguilar-Villanueva, 2010).

4. La aplicabilidad

del concepto de la gobernanza ambiental

El concepto

propuesto de gobernanza ambiental es aplicable para el estudio de tres tipos de procesos que se pueden

presentar en diferentes escalas. Primero, los procesos comunitarios de

manejo de recursos, los cuales bajo la

teoría de la gobernanza cobran un nuevo significado por la capacidad de

los actores sociales para autorregularse; por ejemplo, una comunidad indígena que tiene reglas informales

para el aprovechamiento de sus recursos naturales (Basurto, 2005).

Segundo, procesos de organización y participación social que se realizan fuera

de los mecanismos institucionales pero que influyen en el ámbito público: por

ejemplo, una red de osc que

desarrollan un proyecto de contraloría social, el cual logra influir en la toma

de decisiones gubernamental. Tercero, la participación social que se realiza a

través de mecanismos institucionales o previstos en la política ambiental; por

ejemplo, una comunidad que colabora en la elaboración de un plan de manejo y su

posterior implementación, los usuarios de un distrito de riego que se encargan

de la administración del agua (Wilder, 2010) o diferentes actores sociales que

participan en un consejo consultivo para la definición de la política en

materia ambiental en su ciudad (figura iii).

En el caso de los

procesos de participación comunitaria en el manejo de recursos naturales, o de

iniciativas de participación social autónoma, su existencia depende de las

características históricas, culturales y políticas, por lo que no pueden ser

generalizables o previsibles en el ámbito territorial (Brenner y De la

Vega-Leinert, 2014).

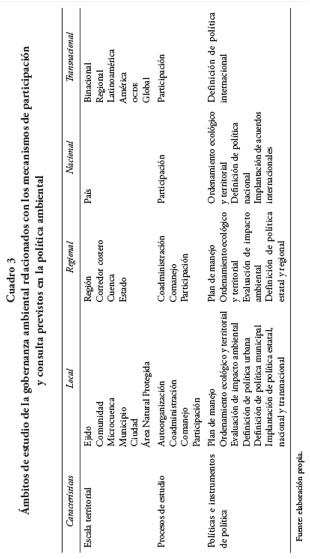

Sin embargo, en

el caso la participación que se realiza a través de mecanismos institucionales,

es posible detectar una serie de mecanismos de participación en diferentes

escalas, donde se presenta interacción de actores sociales y gubernamentales en

la política ambiental (cuadro 3). Si bien estos mecanismos de participación no

siempre funcionan, es posible esbozar una agenda de investigación donde

precisamente se analice el funcionamiento de estos mecanismos; por ejemplo, la

interacción entre los diferentes actores, los factores que influyen en la

participación, la capacidad que tienen los actores sociales para influir en la

toma de decisiones y sus efectos en la gobernanza ambiental.

Por otra parte,

en México la mayoría de las investigaciones de gobernanza en el medio ambiente

se han realizado a nivel local y, en menor medida, regional y nacional. Además

son escasos los estudios de los procesos participativos, lo que deja un amplio

margen de investigación sobre el funcionamiento de los mecanismos de

participación y consulta en diferentes escalas que utilicen la gobernanza

ambiental como marco general de análisis.

Conclusiones

La inserción

del concepto de gobernanza en México es reciente. Sin embargo, por su capacidad

para explicar los cambios sociopolíticos de la realidad contemporánea, ha sido

ampliamente utilizado en la investigación de diversas disciplinas como la

administración pública, las ciencias políticas y las ciencias ambientales. En

este sentido, la investigación sobre la gobernanza ha sido especialmente

fructífera en la investigación ambiental. Esto se debe a que en las últimas

décadas se han incorporado mecanismos de participación ciudadana en este sector

con la finalidad de integrar la complejidad

ambiental al proceso de toma de decisiones, lo cual ha repercutido en

una mayor interacción entre actores sociales y gubernamentales en la gestión

ambiental.

La teoría de

gobernanza aún se encuentra en discusión en sus límites. Por ejemplo, con

relación al momento en que la gestión deja de ser un proceso basado en el

gobierno tradicional para efectivamente incorporar a los actores sociales y

convertirse en un proceso de gobernanza. No obstante, entre los teóricos existe

un consenso sobre su originalidad en relación a otros acercamientos teóricos

como la gobernabilidad y el gobierno. Así, esta revisión bibliográfica permitió

exponer el panorama del desarrollo de la investigación de la gobernanza en

México y con estos insumos construir un concepto de gobernanza ambiental y

diferenciarlo de los enfoques analíticos.

El concepto

propuesto de gobernanza ambiental aporta particularidad a la

metodología de ciencia postnormal y a los estudios transdisciplinarios

orientados a la investigación ambiental, y permite visualizar diversos ámbitos

de estudio y procesos multiescalares para su implementación. Esto, relacionado

a los mecanismos de participación y consulta previstos en la legislación

ambiental mexicana, en áreas tan diversas y específicas como el manejo costero,

la conservación de la biodiversidad, la gestión del agua y el uso de los

recursos naturales.

Finalmente, es

previsible que en México la investigación sobre la gobernanza ambiental

continúe acrecentándose en la medida en que se analice la influencia de los

procesos de interacción entre los actores sociales y gubernamentales en el

sector ambiental. Por este motivo, realizar una aportación para clarificar el

uso de la teoría de la gobernanza en este sector puede beneficiar a las futuras

investigaciones en la materia.

Bibliografía

Aguilar-Villanueva,

Luis F. (2006), Gobernanza y gestión pública, Fondo de Cultura Económica, México.

Aguilar-Villanueva,

Luis F. (2010), Gobernanza: el nuevo proceso de

gobernar, Fundación

Friedrich Naumann para la Libertad, México.

Antinori, Camile y Gordon Rauser (2007), “Collective

choice and community forestry management in Mexico: an empirical analysis”, The Journal of Development Studies, 43

(3), Taylor and Francis Group, London, pp. 512-536.

Barsimantov, James A. (2009), “Vicious and virtuous

cycles and the role of external non-government actors in community forestry in

Oaxaca and Michoacán, Mexico”, Human Ecology, 38 (1), Springer, New York, pp. 49-63.

Bassols, Mario

(2011), “Gobernanza: una mirada desde el poder”, en Mario Bassols y Cristóbal

Mendoza (coords.), Gobernanza; teoría y prácticas

colectivas, Anthropos

Editorial-uam unidad Iztapalapa,

Barcelona, pp. 7-35.

Basurto, X. (2005), “How locally designed access and

use controls can prevent the tragedy of the commons in a mexican small-scale

fishing community”, Society and

Natural Resources, 18 (7), Taylor & Francis Group, London, pp.

643-659.

Basurto, X. (2008), “Biological and ecological

mechanisms supporting marine self-governance: the seri callo de hacha fishery

in Mexico”, Ecology and

Society, 13 (2), Acadia University, Wolfville, pp. 2-20.

Bobadilla,

Mariana, Ileana Espejel, Francisco Lara-Valencia, Saúl Álvarez-Borrego, Sophie

Foucat-Ávila y José Luis Fermán-Almada (2013), “Esquemas de evaluación para

instrumentos de política ambiental”, Política y Cultura, 40, uam unidad Xochimilco, México, pp. 99-122.

Brenner, Ludger

(2010), “Gobernanza ambiental, actores sociales y conflictos en las áreas

naturales protegidas mexicanas”, Revista Mexicana de Sociología, 72 (2), Universidad Nacional

Autónoma de México, México, pp. 283-310.

Brenner, Ludger

(2011), “Retos para la gobernanza ambiental en México: el caso de la Reserva de

la Biosfera Mariposa Monarca”, en Mario Bassols y Cristóbal Mendoza(coords.),Gobernanza.

Teoría y prácticas colectivas,

Anthropos Editorial-uam unidad

Iztapalapa, Barcelona, pp. 141-175.

Brenner, Ludger,

y Anne Cristina de la Vega-Leinert (2014), “La gobernanza participativa de

áreas naturales protegidas. El caso de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno”, Región

y Sociedad, 26 (59),

El Colegio de Sonora, Hermosillo, pp. 183-213.

Coleman, Mathew (2007), “Immigration geopolitics

beyond the Mexico-us border”, Antipode, 39 (1), Editorial Board of

Antipode, Manchester, pp. 54-76.

Concepción-Montiel,

Luis Enrique (2010), “Gobernanza y democracia en América Latina en un contexto

de globalización”, en Luis Concepción-Montiel y Patricia Moctezuma-Hernández

(coords.), Gobernanza global y democracia, Universidad Autónoma de Baja

California, Mexicali, pp. 301-321.

Domínguez-Serrano,

Judith (2010), “El acceso al agua y saneamiento: un problema de capacidad

institucional local”, Gestión y Política Pública, 19 (2), Centro de Investigación y

Docencia Económicas, a. c.,

México, pp. 311-350.

Foladori,

Guillermo (2002), “Avances y limites de la sustentabilidad social”, Economía,

Sociedad y Territorio,

iii (12), El Colegio Mexiquense, a. c., Zinacantepec, pp. 621-637.

Foladori, Guillermo (2009), “La gobernanza de las nanotecnologías”, Sociológica, 24 (71), uam

unidad Azcapotzalco, México, pp.125-153.

Filibi-López, Igor (2010), “Democracia postmoderna: gobernanza o el retorno

de lo político”, en Luis Concepción-Montiel y Patricia Moctezuma-Hernández

(coords.), Gobernanza global y democracia, Universidad

Autónoma de Baja California, Mexicali, pp. 107-128.

Fox, Jonathan (1995), “Governance and rural

development in Mexico: state intervention

and public accountability”, The Journal of Development Studies, 32 (1), Taylor & Francis Group, London, pp.

1-30.

Funtowicz, Silvio y Jerome Ravetz (1993), “Science for

the postnormal age”, Futures,

25, Elsevier, Maryland Heights, pp. 735-755.

Guarneros-Meza,

Valeria (2011), “Localismo, neoliberalismo y poder: élites urbanas y prácticas

culturales en Polonia y México”, en Mario Bassols y Cristóbal Mendoza(coords.),Gobernanza.

Teoría y prácticas colectivas,

Anthropos Editorial-uam unidad

Iztapalapa, Barcelona, pp. 177-207.

Guzmán-Chávez,

Mauricio Genet (2006), “Biodiversidad y conocimiento local: del discurso a la

práctica basada en el territorio”, Espiral, Estudios sobre Estado y

Sociedad, 12

(37), Universidad de Guadalajara, Guadalajara, pp. 145-176.

Hyun, Karen (2005),

“Transboundary solutions to environmental problems in the gulf of California

large marine ecosystem”, Coastal Management, 33 (4), Taylor & Francis

Group, London, pp. 435-445.

Klooster, Dan (2006), “Environmental certification of

forests in Mexico: the political ecology of a nongovernmental market

intervention”, Annals of the

Association of American Geographers, 96 (3),

Taylor & Francis Group, London, pp. 541-565.

Kooiman, Jan (1993), Modern governance. New government-society interactions, Sage publications,

London.

Kooiman, Jan (2003), Governing as governance, Sage

publications, London.

Leff, Enrique

(2000), “Pensar la complejidad ambiental”, en Enrique Leff (coord.), La

complejidad ambiental,

Siglo XXI, México, pp.7-53.

Lezama, José

Luis (2010), “Sociedad, medio ambiente y política ambiental”, en José Luis

Lezama y Boris Graizbord (coords.), Los grandes problemas de México, El Colegio de México, México, pp.

23-59.

Ludwig, Donald, Marc Mangel y Brent Haddad (2001),

“Ecology, conservation, and public policy”, Annual Review of Ecology and Systematics,

32, Annual Reviews, Palo Alto, pp. 481-517.

Martínez, Nain y

Refugio Chávez-Ramírez (2014), “Nuevos agentes en la gestión ambiental: el caso

de las organizaciones de la sociedad civil en Ensenada”, Estudios

Fronterizos, 15 (29),

Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, pp. 85-123.

Monsiváis C.,

Alejandro (2006), “Rendición de cuentas democrática y justificaciones públicas:

una concepción deliberativa de la calidad de la democracia”, Sociológica, 21 (62), uam unidad Aztcapotzalco, México, pp.

13-41.

Moreno-Mena,

José Ascención (2010), “Procesos de gestión pública innovadora: el caso de los

módulos de atención a migrantes en Baja California”, Estudios

Fronterizos, 11 (21),

Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, pp. 143-170.

Morse, Wayde Cameron, Max Nielsen-Pincus, Jo Ellen

Force y J. D. Wulfhorst (2007), “Bridges and barriers to developing and

conducting interdisciplinary graduate-student team research”, Ecology and Society, 12 (2), pp.

1-14, <http://www.ecologyandsociety.org/vol12/iss2/art8/>,

15 de diciembre de 2011.

Palerm-Viqueira, Jacinta (2009), “Governance and

management of irrigation systems”, Water Policy, 11 (3), IWA Publishing, London, pp. 330-347.

Pardo, María del

Carmen (2004), De la administración pública a la

gobernanza, El

Colegio de México, México.

Paré, Luisa y

Tajín Fuentes (2010), Gobernanza ambiental y politicas

públicas en áreas naturales protegidas. Lecciones desde los Tuxtlas, Universidad Nacional Autónoma de

México, México.

Paz-Salinas,

María Fernanda (2007), “De áreas naturales protegidas y participación:

convergencias y divergencias en la construcción del interés público”, Nueva

Antropología,XXI

(68), Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 51-74.

Paz-Salinas,

María Fernanda (2008), “Tensiones de la gobernanza en el México rural”, Política

y Cultura, 30, uam Unidad Xochimilco, México, pp.

193-208.

Peters, Guy B.

(2004), “Cambios en la naturaleza de la administración pública. De las

preguntas sencillas a las respuestas dificíles”, en María del Carmen Pardo

(coord.), De la administración pública a la gobernanza, El Colegio de México, México, pp.

69-95.

Peters, Guy B. y

Jean Pierre (2005), “¿Por qué

ahora el interés por la gobernanza?”,

en Agustí Cerrillo i Martínez (coord.), La gobernanza

hoy: 10 textos de referencia,

Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, pp. 37-56.

Porras, Francisco (2011), “¿Sistema, continuum, modo o marco general? La

anglo-gobernanza en México”, en Mario Bassols y Cristóbal Mendoza (coords.),Gobernanza. Teoría y prácticas colectivas, Anthropos

Editorial-uam unidad Iztapalapa,

Barcelona, pp. 67-69.

Prats, Joan

(2005), “Modos de gobernación de las sociedades globales”, en Agustí Cerrillo i

Martínez (coord.), La gobernanza hoy: 10 textos de

referencia, Instituto

Nacional de Administración Pública, Madrid, pp.145-201.

Racelis, Alexis E. y James A. Barsimantov (2008), “The

management of small diameter, lesser-known hardwood species as polewood in

forest communities of central Quintana Roo, Mexico”, Journal of Sustainable Forestry,

27 (1), Taylor & Francis Group, London, pp. 122-144.

Reyes-Orta,

Marisa, Myriam Cardozo-Brum, Concepción Arredondo-García, Hugo Méndez-Fierros e

Ileana Espejel (2013), “Análisis del sistema de evaluación de un programa

ambiental de la política mexicana: el PRODERS su transformación al PROCODES”, Investigación

ambiental Ciencia y política pública,

5 (2), Semarnat-inecc, México, pp.

44-61.

Rhodes, R.A.W. (1996), “The new

governance: governing without government”, Political Studies, XLIV, Blackwell Publishers, Oxford, pp. 652-667.

Rivera-Arriaga, Evelia e Isaac A. Azuz-Adeath (2010), “La gobernanza de

las costas y océanos de México en un clima cambiante”, en Evelia

Rivera-Arriaga, Isaac Azuz-Adeath, Leticia Alpuche Gual y Guillermo J.

Villalobos-Zapata (eds.),Cambio climático

en México: un enfoque costero y marino. Elementos

ambientales para tomadores de decisiones, Universidad Autónoma de Campeche-CETyS-Universidad-Gobierno del Estado

de Campeche, México, pp. 739-772.

Rodríguez-González,

Román y Argimiro Rojo-Salgado (coords.) (2009), Ordenación

y gobernanza en las áreas urbanas gallegas, Netbiblo, Oleiros.

Rodríguez-Garavito, César A. (2008), “Gobernanza global y derechos

laborales: códigos de conducta y luchas antimaquila en las fábricas globales

del vestido en México y Guatemala”, Revista de

Derecho Privado, 40, Universidad de los Andes, Bogotá, pp. 1-33.

Rojo-Salgado,

Argimiro (2010), “Globalización y crisis de la política: la necesidad de

instaurar el espacio público”, en Luis Concepción-Montiel y Patricia

Moctezuma-Hernández (coords.), Gobernanza global y democracia, Universidad Autónoma de Baja

California, Mexicali, pp. 129-146.

Salcido-Ruiz,

Silvia, Peter-R. W. Gerritsen y Luis Manuel Martínez (2010), “Gobernanza del

agua a nivel local: estudio de caso en el municipio de Zapotitlán de Vadillo,

Jalisco”, El Cotidiano,

162, uam unidad Azcapotzalco,

México, pp. 83-89.

Tortajada, Cecilia (2010), “Water governance: a

research agenda”, Water

Resources Development, 26 (2), Taylor & Francis Group, London, pp. 309-316.

Villada-Canela

(2013), “El rol de la información la participación pública en la planeación

ambiental”, Investigación ambiental Ciencia y política pública, 5 (2), Semarnat-inecc, México, pp. 17-26.

Wilder, Margaret (2010), “Water

governance in Mexico: political and economic aperatures and a shifting

state-citizen relationship”, Ecology and Society, 15 (2), artículo 22, pp. 1-15, <http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss2/art22/>, 25 de noviembre de 2011.

Wilshusen, Peter R. (2010), “The receiving end of

reform: everyday responses to neoliberalisation in southeastern Mexico”, Antipode, 42 (3),

Editorial Board of Antipode, Manchester, pp 767-799.

Recibido:

26 de julio de 2012.

Reenviado:

3 de julio de 2013.

Aceptado:

7 de febrero de 2014.

Nain Martínez.

Mexicano. Es maestro en ciencias en manejo de ecosistemas de zonas áridas por la Universidad Autónoma de Baja California.

Actualmente es director de Tierra Colectiva: Ciudadanía, Género y Medio

Ambiente, a. c. Sus líneas de

investigación son el manejo integrado de ecosistemas, la participación

ciudadana en el sector ambiental y la política de conservación. Su primera

publicación, en coautoría, “Nuevos agentes en la gestión ambiental: el caso de las

organizaciones de la sociedad civil en Ensenada”, Estudios

Fronterizos, 15 (29),

Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, pp. 85-123 (2014).

Ileana Espejel. Mexicana.Es doctora en ecología

botánica por la Universidad de Uppsala, Suecia. Actualmente es

profesora-investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma

de Baja California. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel ii. Sus líneas de investigación actuales

son el manejo integrado de ecosistemas, en especial los áridos y los costeros,

y los estudios interdisciplinarios. Entre sus últimas

publicaciones, siempre en coautoría con sus alumnos y colegas, se encuentran:

“Scenarios of vulnerability in coastal municipalities of tropical Mexico: An

analysis of wetland land use”, Ocean & Coastal Management, (89),

Elsevier, Maryland Heights, pp. 11-19 (2014); “Using traditional ecological

knowledge to improve holistic fisheries management: transdisciplinary modelling

of a lagoon ecosystem of southern Mexico”, Ecology and Society, 18 (2),

artículo 6, Acadia University, Wolfville, (2013); “Environmental quality and equity in the Human

Development Index: an integrated index for the Local Agenda 21 case study”, Journal of Economics and Sustainable Development, 3

(12), International Knowledge Sharing Platform, New York, pp. 39-51 (2012).