Dinámicas

sectoriales y desarrollo territorial en economías locales interiores. El

caso de Rivera en Uruguay

Sectoral dynamics and territorial development in

interior local economies.

The case of Rivera in Uruguay

Adrián Rodríguez-Miranda*

Abstract

From a local

economic development approach this paper proposes a simple analytical model to

characterize local interior economies based on two dimensions: sectoral

innovation and local economic interrelationships. The model is applied to the

case of Rivera in Uruguay in order to identify

the different sectoral dynamics and their contribution

to local economic development. Finally, we discuss the main results

and some general conclusions are made on the application of the

model.

Keywords: local economic development, economic sectors,

innovation, productive organization, Rivera (Uruguay).

Resumen

El artículo

propone un modelo de análisis sencillo para caracterizar economías locales

interiores desde un enfoque de desarrollo económico territorial en función de

dos dimensiones: la capacidad de innovación sectorial y las interrelaciones

entre los sectores de la economía local. El análisis se aplica al caso de

Rivera, en Uruguay, y a partir de él se realizan algunas consideraciones sobre

los principales resultados encontrados y algunas conclusiones generales sobre

el modelo aplicado. En particular, se discute sobre las dinámicas económicas

sectoriales en este tipo de economía local y su contribución al desarrollo

territorial.

Palabras clave:

desarrollo económico local, sectores productivos, innovación, organización

productiva, Rivera (Uruguay).

*

Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de

la Universidad de la República, Uruguay. Correo-e: adrianrm@iecon.ccee.edu.uy

Introducción

En este

trabajo se propone un modelo de análisis, desde un enfoque de desarrollo

económico territorial, para caracterizar economías locales interiores en

función de dos dimensiones: la capacidad de innovación de los sectores de la

economía con potencial de transformación del sistema productivo local y las

interrelaciones económicas entre estos sectores, y la economía local. Dicho

enfoque se aplica al caso de Rivera, una economía interior del Uruguay.

El artículo presenta el marco conceptual desde una perspectiva

territorial y endógena del desarrollo. En ese marco se discute la especificidad

de las economías locales interiores, alejadas de las economías de aglomeración

urbana y los principales centros de producción y consumo, así como las implicaciones

en términos de cómo considerar el análisis de la innovación y las relaciones

económicas locales en dichos contextos.

Para analizar el caso de Rivera el trabajo presenta un modelo de

análisis que utiliza indicadores sencillos los cuales pueden ser construidos en

contextos de poca información estadística oficial, recurriendo a un

relevamiento propio de campo de relativamente fácil implementación y apoyándose

en la información de carácter más general que sí puede estar disponible, como

el peso en la economía local (por ejemplo, aproximado por el empleo) de los

diferentes sectores y algunas de sus características básicas.

A partir del

estudio de caso se realizan algunas consideraciones sobre los principales

resultados encontrados y algunas conclusiones generales sobre el modelo de

análisis aplicado. En particular, se analizan las dinámicas económicas

sectoriales y su contribución al desarrollo territorial, dejando en evidencia

que no siempre un gran emprendimiento o un desarrollo sectorial competitivo tienen

correlato en el desarrollo de relaciones económicas locales que, a su vez,

permitan el desarrollo del resto de la economía del territorio.

1. Un marco

conceptual de análisis para economías locales interiores

1.1. Una perspectiva

territorial y endógena del desarrollo

El presente

trabajo parte de un marco teórico general que se puede denominar desarrollo

económico territorial endógeno. Según este enfoque, el desarrollo económico de

un territorio (regiones, localidades, ciudades) refiere un proceso endógeno de

cambio estructural y acumulación de capital que se explica desde una visión

territorial y no funcional (Vázquez-Barquero, 2002a, 2005), se entiende al territorio como un espacio de interacción entre

actores, instituciones, capacidades, tradición y conocimientos

(Rodríguez-Miranda, 2006).

La visión

territorial difiere de una funcional en que no sólo se trata de analizar el

desarrollo económico a partir de los recursos disponibles (trabajo, capital,

recursos naturales) y los procesos de innovación y economías externas que se

aplican a estos recursos, sino que esos procesos, en sí mismos, están afectados

y son condicionantes y condicionados por la organización económica, social e

institucional del territorio. Se trata de una visión del desarrollo que

entiende a la economía como relaciones.

Como señala

Storper (1988), los agentes son actores humanos reflexivos, tanto en forma

individual como colectiva, por lo que el proceso económico implica también un

proceso de coordinación; por lo tanto, la acumulación no refiere sólo a bienes

y beneficios materiales sino también a activos relacionales.

A partir de estas

consideraciones, puede ocurrir en un territorio un proceso de crecimiento

económico (acumulación de capital y generación de excedente) pero no implicar

necesariamente un proceso de desarrollo territorial. Por ejemplo, puede darse

el caso de que ocurra un proceso de crecimiento económico para el que los

agentes económicos y sociales locales no sean relevantes desde el punto de

vista de la generación de competitividad y ventajas específicas para las

actividades que allí ocurren, lo que se refleja seguramente en una escasa

apropiación local del excedente generado.

Esto seguramente

tendrá un correlato en una baja interrelación entre los actores económicos y

organizaciones locales con esos sectores dinámicos que podríamos denominar como

sectores que funcionan y crecen en forma exógena al

territorio. En los

casos más extremos el territorio opera apenas como una plataforma física de

localización para ciertas actividades sectoriales, localización que responde a

la presencia de un recurso natural abundante, una posición geográfica

estratégica (distancias a las materias primas y los mercados finales tales que

minimizan los costos de transporte) o el aprovechamiento de un régimen fiscal

especial (subsidio). En consecuencia, puede existir desarrollo sectorial en un

determinado recorte geográfico del territorio sin que exista desarrollo local

(o regional).

El diferencial de

la perspectiva territorial no está solo en la endogeneidad del proceso de

desarrollo. Esa cualidad la comparte con los planteos de las teorías del

crecimiento endógeno (Vázquez-Barquero, 2002b). La particularidad es que en ese

proceso el territorio juega un papel central y no es un simple telón de fondo.

La endogeneidad del desarrollo desde esta perspectiva, según Boisier (1993), se

manifiesta en cuatro planos que se entrecruzan: político, económico,

tecnológico y cultural.

La endogeneidad

en lo político se refiere a la capacidad del territorio para tomar decisiones

relevantes en relación con el proceso de desarrollo. En lo económico, implica

capacidad de apropiación y reinversión en el territorio de parte del excedente

generado. En el plano tecnológico, se refiere a la capacidad interna de un territorio

para generar sus propios impulsos de cambio. Por último, en el plano de la

cultura, la endogeneidad es planteada como una suerte de matriz generadora de

identidad socioterritorial que, junto a los otros planos, permite un espacio de

interacción y sinergia entre una variedad de actores locales, públicos y

privados, lo que favorece el cambio estructural y el desarrollo.

Por otra parte,

el enfoque asumido en este artículo tiene también un fuerte énfasis en la

innovación; en este sentido, tiene raíces en algunos planteamientos de

Schumpeter (1934), quien sitúa a la innovación como motor del desarrollo el

cual se asume como un antecedente muy temprano que reivindica el rol de los

actores en el desarrollo, más allá de los agregados macroeconómicos (en ese caso

un determinado tipo de actor, el entrepreneur schumpeteriano).

Sin embargo, la

innovación se considera en este trabajo en un sentido amplio, no sólo referida

a cambios radicales (que se asocia más al enfoque schumpeteriano) sino también a innovaciones

incrementales que refieren adaptaciones y cambios en los productos, los

insumos, la producción, la organización o la comercialización.

La diferencia con otros enfoques, desde la mirada territorial, radica en

que la innovación resulta

de la interacción entre actores e instituciones que están asociados a un

espacio territorial concreto y, a su vez, condicionados por una trayectoria

común dada por la historia, la geografía y las costumbres de sus habitantes.

Al respecto, los

enfoques evolucionistas[1] son una buena aproximación

ya que plantean la idea de los sistemas nacionales de innovación en diálogo con

sistemas regionales, donde la localización geográfica es muy importante y se

relaciona con los componentes tácitos del conocimiento, el peso de la historia y

la trayectoria en los procesos de desarrollo. De todas formas, una aproximación

más definitiva a la mirada territorial surge del Groupe de Recherche Européen

pour les Milieux Innovateurs (gremi),

que habla de entornos innovadores.

Según Aydalot

(1986), el acceso al conocimiento, el papel del tejido productivo en su

difusión, el impacto de la proximidad de un mercado, o la existencia de

trabajadores calificados, son factores que explican la aparición de zonas geográficas con mayor o menor capacidad innovadora.

Para Maillat (1995) es fundamental la capacidad de aprendizaje de los actores

locales, quienes deben dinamizar y transformar el entorno a través de sus

decisiones de inversión y producción, y lograr un sistema productivo local

competitivo.

1.2. Aglomeraciones

urbanas, periferia y desarrollo

Hay varios

autores que relacionan la configuración de las aglomeraciones urbanas y la

distribución de la actividad económica en el espacio con el proceso de

globalización o economía mundo dentro de la economía capitalista. Entre ellos,

sin agotar la lista, Harvey (1990) plantea que uno de los ejes de la

modernización capitalista es la aceleración del ritmo de los procesos económicos y sociales, lo que

incrementa la velocidad de retorno del capital y supera las barreras

espaciales (gracias a los avances tecnológicos, de la comunicación y la

infraestructura de transporte), asimismo, conduce a la formación de un mercado

mundial.

Sin embargo, esa

misma superación de las barreras espaciales requiere de la necesaria formación

de configuraciones socio espaciales fijas e inmóviles que se refieren a

aglomeraciones y complejos industriales localizados, con sistemas de redes de

transporte y comunicación a gran escala.

Castells (2000)

plantea la globalización como la articulación en tiempo real de actividades

sociales localizadas en espacios geográficos diferentes, con características

sociales, culturales, físicas y funcionales bien definidas, donde el espacio de

flujos es la nueva forma espacial característica de las prácticas sociales que

dominan y conforman la sociedad red. Por su parte, Veltz (1999) plantea

que se asiste a una reconfiguración como forma de superar la crisis del

paradigma fordista a través de nuevas maneras de organización flexibles de las

empresas a nivel global, lo que crea un mapa económico-geográfico mundial de

redes intrincadas, y da lugar a lo que el autor ha llamado la economía

del archipiélago.

El papel de los

centros urbanos en la localización de la actividad productiva ha sido explicado

por algunos autores a través de la relación de intercambio o trade

off entre economías

de escala y costos de transporte. Krugman (1991, 1995) explica, en su modelo

centro-periferia, cómo las firmas se localizan en el territorio, y analiza la

forma de maximizar la obtención de economías de escala con los menores costos

de transporte por localizar la producción en un lugar y abastecer, desde allí,

a los mercados de destino,[2] los primeros representan una

fuerza centrífuga y los segundos una fuerza centrípeta.

Adicionalmente, las regiones que cuentan con importantes aglomeraciones urbanas

cuentan también con economías pecuniarias[3]

asociadas al tamaño del mercado, lo que genera espacios propicios para atraer

actividades económicas, trabajadores y consumidores. Si se considera, como lo

hace Fujita (1992), que los consumidores presentan en su función de utilidad

una preferencia por la variedad,[4]

entonces más consumidores se verán atraídos por las ciudades que presentan

mayor variedad de bienes y servicios, lo que genera mayores economías

pecuniarias y atrae a más empresas permitiendo una mayor variedad de bienes y

reforzando el proceso.

A su vez, hay

economías de urbanización que refieren aspectos más generales vinculados a las

ventajas de un mejor y más barato acceso a infraestructuras de servicios

(energía, agua, comunicaciones, aeropuertos y puertos), a empresas de servicios

estratégicos y a un mercado de trabajo con mayor calificación (Keilbach, 2000;

Conventz et al.,

2014).

Recientemente, se

han realizado trabajos que se centran en el estudio de las ciudades o regiones inteligentes o basadas en el conocimiento. Algunos

ponen énfasis en las aglomeraciones de firmas altamente intensivas en

conocimiento y las estrategias de desarrollo urbano adecuadas para promover

tales emprendimientos (Hsieh, 2014), otros en la interrelación entre las

infraestructuras y la conectividad de las ciudades, así como en la generación

de esas economías intensivas en conocimiento (Conventz et

al., 2014), y otros

en la cultura local como factor estratégico de planificación urbana y regional

(Fachinelli et al.,

2014).

Por otra parte, este desarrollo de sectores altamente intensivos en

conocimiento apoyados en importantes infraestructuras y existencia de capital

humano altamente calificado persistentemente en el tiempo tiende a ser localizado y

a reforzar a las aglomeraciones urbanas que le dan sustento

(Vogiatzoglou-Tsekeris, 2013 y Jofre-Monseny et al., 2014). En

cualquier caso, estos análisis se aplican a territorios centrales o con roles

estratégicos en los sistemas urbanos y regionales nacionales e internacionales.

Al pasar de la

teoría a la observación lo que sucede en los países de América Latina respecto

a las diferencias de desarrollo económico relativo entre territorios, por

ejemplo, aproximado por ingreso o producto interno bruto (pib) per cápita, se puede decir que, en

general, los territorios que muestran mejores posiciones son los que presentan

concentraciones urbanas con roles centrales en los respectivos países.

En Brasil,[5] por ejemplo, el estado de

San Pablo tiene un pib per cápita

que es una vez y media el valor promedio del país (en términos de un índice con

base 100 en la media para Brasil, el valor para San Pablo es 154, mientras que

el estado de Ceará (en el nordeste) tiene un valor algo menor que la mitad del

valor promedio nacional (45). A su vez, hay tres municipios de Ceará que tienen

un pib per cápita superior a la

media para Brasil: Eusébio (155), Horizonte (116) y Maracanaú (104), todos

territorios que conforman la región metropolitana de la ciudad de Fortaleza (la

más grande de ese estado y la quinta de Brasil). Por otra parte, si se observa

cuáles son los municipios de ese estado con menor pib per cápita se puede apreciar que son los que se

localizan en situación periférica respecto a la región metropolitana (Poranga,

Martinópole y Catarina, con valores entre 15% y 17% de la media nacional).

En Colombia los

departamentos que poseen metrópolis importantes o están situados próximos a

éstas también tienen un mejor posicionamiento en el contexto nacional. En

Ramírez et al.

(2007) se elabora una clasificación de los departamentos según escalafones de

competitividad; se evidencia una relación espacial con una marcada estructura

de centro-periferia, donde los departamentos líderes (más competitivos) son

aquellos que albergan a las ciudades más importantes de Colombia y sus zonas de

influencia. De esta forma, en las cinco regiones en las que agrupan a los departamentos (Caribe, Nororiental,

Noroccidental, Central y Sur-occidental) las mejores posiciones

corresponden a Atlántico, Santander, Antioquía, Bogotá y Valle, donde se ubican

las grandes capitales del país (Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Bogotá y

Cali).

También en Uruguay ocurren procesos similares. En Rodríguez-Miranda (2006) se muestra cómo las

economías de aglomeración urbana han sido un factor relevante para explicar el

desarrollo de la zona sur y litoral oeste, a la vez que contribuyen a explicar

(por ausencia) las dificultades en el desarrollo de las regiones más aisladas y

menos pobladas del norte del país.

1.3. Innovación y

organización de la producción en economías locales interiores

Como señala la

teoría del entorno innovador,

es necesario que exista un entramado productivo particular para generar

capacidad de innovación en el territorio, y para ello es fundamental que

existan relaciones locales importantes. Desde esta perspectiva, para el

surgimiento de un entorno innovador son necesarias ciertas condiciones

favorables de recursos humanos, tradición y

cultura productiva, actores locales capaces de concretar condiciones

previas favorables o nuevas oportunidades que se presentan, capacidad de

aprendizaje y difusión en el territorio, cooperación, concertación y

negociación (Méndez, 2000).

Sin embargo, en

las economías locales interiores las trayectorias históricas en general están

vinculadas a sectores productivos tradicionales de baja intensidad innovadora,

poco demandantes de trabajo altamente calificado y de servicios de mediana y

alta complejidad, en sociedades también tradicionales (de base agraria) y sin

economías de aglomeración relevantes. Por lo tanto, no es raro que las

articulaciones económicas locales también sean débiles. En este contexto será

más probable observar desarrollos sectoriales y no procesos de desarrollo

territorial.

Como ejemplo de

las dificultades que pueden enfrentar los territorios que no tienen condiciones

de partida favorables, Diez y Verna-Etcheber (2012) analizan la experiencia de

conformación de un distrito metalmecánico (Dimsur) en el sudoeste de la

Provincia de Buenos Aires (Argentina), en una región con una estructura

productiva ligada a la actividad agropecuaria y al Puerto de Bahía Blanca, sin

tradición industrial y periférica respecto de la ciudad de Buenos Aires y su

cono urbano.

Encuentran que, a

pesar de que la iniciativa surge con fuerte apoyo de la Universidad Tecnológica

Nacional y de la política pública, se evidencian severas restricciones

vinculadas a la falta de recursos y a la ausencia de un capital social

consolidado. Incluso, cuando se generan iniciativas de redes entre empresas con

impacto verificado en términos de innovación, los beneficios generados y las

ventajas del ambiente de red pueden ser apropiados por pocas empresas y, por lo

tanto, tener un menor impacto transformador de la economía local. Esto parece

suceder, por ejemplo, en el Arranjo Produtivo Local (apl)

de Confecciones en la mesoregión del Agreste Pernambucano en Brasil (Ferreira et

al., 2012).

Dicho de otra

forma, la organización productiva en las economías locales interiores no

favorece frecuentemente el desarrollo territorial; esto tiene puntos de

contacto con algunos análisis del desarrollo en términos de países y sistema

económico mundial que refieren al cambio estructural, la diversificación

productiva y los procesos de aprendizaje. En efecto, con cierto cuidado, se pueden

recoger algunos de esos planteamientos para el caso del análisis territorial.

Al respecto de la

innovación y la tecnología, es de interés mencionar los aportes de las teorías estructuralistas que destacan el papel de la

estructura productiva en el desarrollo

de largo plazo.[6] En un

análisis a nivel de países puede ser convincente decir que si un país no

desarrolla sectores de tecnología media-alta verá aumentada la brecha de

desarrollo con los países que ya han generado esa transformación en su estructura

productiva. Si analizamos una región con cierto rezago relativo no es razonable

que se le exija un cambio estructural como el que se le puede pedir a un país.

De hecho los sectores de alta tecnología (high tech) tendrán su oportunidad de desarrollo en las áreas metropolitanas

y sus zonas de influencia, y no es razonable pretender que ello ocurra

en regiones alejadas de las grandes economías de aglomeración.

Sin embargo, es

importante reconocer que los sectores de corte más tradicional, que se

caracterizan por tecnología baja (paradigmas maduros), muchas veces

basados en recursos naturales y poco demandantes de recursos humanos de alta

calificación, presentan dificultades a la hora de articular relaciones

económicas locales relevantes y con potencial de desarrollo para el territorio.

En este sentido, también habría que exigir a una economía local interior cierto

impulso de cambio estructural, pero adecuado a sus posibilidades, para poder

transitar hacia interrelaciones locales más fuertes y hacia una mayor capacidad

de innovación.

Otros estudios

plantean la diversidad como factor de desarrollo. Por ejemplo, Saviotti y Pika

(2004) señalan que la diversidad de sectores juega un papel importante en la

sostenibilidad del desarrollo a largo plazo.

Sólo es posible el crecimiento a largo plazo si surgen nuevos sectores

que desplazan a los preexistentes, generando nueva capacidad de creación de

empleo junto con aumento de la productividad. Además, señalan que la tasa de

creación de nuevos sectores y la productividad de la economía no son

situaciones independientes sino que son procesos complementarios que se

refuerzan. En el caso de una economía local interior también puede resultar

importante que exista una diversidad sectorial incluso dentro de una

especialización general. Es decir, que no dependa toda la economía local de un

único sector o incluso de una única gran empresa.

Por otro lado,

Hidalgo et al.

(2007) introducen el concepto de espacio de producto, que se basa en la idea de que las

nuevas producciones tienden a ser bienes próximos a los que ya se producen. Es

decir, que las economías van avanzando en la producción de bienes según van

adaptando sus capacidades, las que se relacionan con los bienes ya producidos.

A su vez, los

bienes manufactureros y más intensivos en conocimiento presentan relaciones más

densas entre sí, lo que permite dar saltos más accesibles de un bien menos

sofisticado a otro de mayor complejidad. En cambio, los bienes basados en

recursos naturales presentan espacios de producto menos densos y conectados, lo

que implica saltos

mayores para pasar a la producción de bienes más sofisticados. Al pensar en

localidades y regiones interiores, la búsqueda de una diversificación de la

actividad económica y el impulso a nuevas actividades que, aún relacionadas con

las tradicionales, puedan tener algún grado de novedad para el territorio,

pueden ser formas válidas para ir ampliando ese espacio

de producto local.

A la luz del los

párrafos anteriores parece una cuestión crítica para el análisis de las economías

locales interiores comprender cómo funcionan sus principales sectores

productivos, cómo se comportan respecto a la capacidad

de innovación y al relacionamiento con la economía local, para poder

apoyar transformaciones que puedan impulsar cambios hacia la conformación de un

sistema productivo competitivo, capaz de generar desarrollo en el territorio.

Todo esto al

tener en cuenta la especificidad de las economías

locales interiores

que resumimos en las siguientes características: i) economías que se sitúan en

regiones que presentan una desventaja en el contexto nacional respecto a las

economías de aglomeraciones urbanas; ii) economías cuyos desarrollos

productivos más importantes y competitivos se relacionan con actividades de

base primaria y tecnología baja, y que suelen concentrarse en pocos

rubros; iii) en definitiva, economías con estructuras productivas poco

diversificadas y con sectores poco intensivos en conocimiento y capital humano

calificado.

2. Desarrollo

sectorial vs territorial: un modelo de análisis

El objetivo

del modelo es explicar cómo son las dinámicas económicas productivas

localizadas en el territorio desde el punto de vista de la capacidad de

innovación y las interrelaciones económicas locales, de forma tal que se pueda

caracterizar a las economías interiores de acuerdo a si se corresponden con

procesos sectoriales innovadores o no innovadores y en qué medida los mismos

implican (o no) interrelaciones económicas con el resto de la economía local.

Se propone un

modelo sencillo y que pueda ser aplicado en contextos de falta de datos

estadísticos oficiales con la desagregación territorial necesaria y

actualizada. Por otra parte, se trata de un enfoque que busca realizar un

diagnóstico oportuno (en plazos) para que pueda guiar la intervención en pos

del desarrollo local, es decir, orientado a la acción. Adicionalmente, la

información también debe ser relativamente sencilla de obtener en diversas

situaciones permitiendo la comparación de diferentes economías

interiores.

La información se

obtiene de i) información estadística oficial básica referida a empleo por

sectores de actividad, apoyando ese análisis en la revisión de documentación

existente (estudios territoriales o información estadística existente); y ii)

la realización de entrevistas propias a informantes calificados y actores

económicos locales.

Un paso previo

consiste en diferenciar entre los sectores económicos que tienen alguna

capacidad de transformación productiva y aquellos que pueden ser clasificados como seguidores, en tanto que se puede decir que responden a lo que sucede con el

promedio de la economía local (no constituyen fuente de cambios en la dinámica

económica local). De esta forma, el análisis se enfocará en los sectores con

capacidad de transformación productiva. Un ejemplo de sector seguidor es la administración pública o el

sector de servicio doméstico, que no generan por sí mismos procesos de

transformación productiva en la economía local, sino que responden a demandas o

necesidades de otros procesos que ocurren en ella.

A su vez, la enseñanza y la salud, en general, serán sectores seguidores

ya que acompañan las necesidades básicas de la población local en cada uno de

esos ámbitos.

En general, las industrias (en su mayoría agroindustrias), las

actividades productivas en el medio agropecuario y los servicios productivos

logísticos y técnicos asociados a estos rubros son sectores con potencial

transformador de la economía local. Por supuesto que las actividades intensivas

en tecnología y conocimiento son también típicamente de potencial

transformador, pero es menos probable que se encuentren en este tipo de

economía local. También es relevante considerar las actividades de servicios

relacionadas con el comercio, el esparcimiento y el turismo; de hecho, en

muchas de estas economías estos sectores pueden tener potencial para la

generación de empleo y el desarrollo de actividades competitivas.

2.1. Las dimensiones

de análisis e indicadores

Se analizan

dos dimensiones claves que son la innovación y las interrelaciones económicas locales.

Como ya se señaló antes, el concepto de innovación utilizado se asocia a las

adaptaciones y mejoras incrementales antes que radicales. Por otra parte, en

este tipo de economía no tiene demasiado sentido plantear un análisis de la

capacidad de innovación que tome como aspecto central la discriminación, por

ejemplo, entre sectores industriales de

alta tecnología, tecnología media, tecnología baja y sectoresbasados en recursos naturales.[7]

En primer lugar, en estas economías los sectores de servicios pueden ser

tan o más importantes que los sectores industriales. Pero lo más importante es

que a escala local no se puede reproducir un análisis que puede ser adecuado en

la escala nacional. Las economías locales interiores, pequeñas y alejadas de

las economías de aglomeraciones urbanas, seguramente no serán el escenario

donde un país pueda generar el salto cualitativo hacia la alta tecnología.[8]

Sin embargo, las

economías locales interiores pueden aspirar a tener trayectorias que impliquen

mejoras importantes en el contenido tecnológico y la intensidad en conocimiento

en sus productos y servicios. Incluso sobre la base de los sectores intensivos

en recursos naturales se puede avanzar en cadenas de valor, por ejemplo, pasar

de producir troncos a producir tableros y de producir tableros a producir

partes de muebles.

Se puede agregar

conocimiento mediante servicios a la producción primaria, mejora genética,

adaptaciones a la realidad local de maquinarias o aplicaciones de software. Es

posible también comenzar a sustituir insumos que se importan y para los que no

se necesitan grandes economías de escala. Se puede avanzar en mejoras en

logística y transporte, inteligencia competitiva para la exportación, montaje y

mantenimiento industrial, entre otros. Se pueden desarrollar servicios

turísticos que puedan competir con otras ofertas a nivel nacional.

Respecto a la

dimensión de las interrelaciones locales, tampoco es de esperar que estas

economías locales desarrollen como regla fuertes relaciones económicas entre

sus empresas y actores económicos, esto se debe a la propia naturaleza de los

sectores productivos que están presentes, como ya se ha señalado. Por lo tanto,

el análisis pertinente refiere a la identificación de los sectores que

desarrollan en alguna forma vínculos con otras empresas (proveedores,

servicios, acuerdos de cooperación) y que participan en forma activa (o incluso

liderando) en algún ámbito de asociación entre actores locales.

Para hacer

operativas las dos dimensiones claves del análisis se construyen indicadores

que pueden ser elaborados de forma relativamente sencilla para cada uno de los

sectores con potencial transformador. El indicador de innovación es un promedio

simple de tres subindicadores: i) competitividad en los mercados; ii)

tecnología; iii) calificación de los recursos humanos. El indicador de

interrelaciones económicas locales es un promedio simple de tres

subindicadores: i) relación con proveedores y servicios locales; ii)

participación de las empresas en instituciones y asociaciones locales (de

investigación, productivas o gremiales); iii) cooperación y acuerdos en el

sector (en sentido amplio, para producción, comercialización, inversión,

capacitación e investigación). Cada subindicador se construye en forma

cualitativa utilizando una escala discreta de 0 a 3, donde 3 es el mejor valor

que se puede obtener. Los criterios para la calificación se muestran en los

cuadros 1 y 2. Se trata de criterios que recogen situaciones bastante

diferenciadas, que pueden determinarse con aceptable nivel de precisión a

partir del trabajo de campo (entrevistas).

El cuadro 1

muestra los tres subindicadores que se utilizan para aproximar la dimensión de

innovación. Uno de ellos refiere a la competitividad en los mercados. Se

entiende que pasar la prueba del mercado y penetrar mercados más exigentes que

el local (el nacional y la exportación) es una buena aproximación a capacidades

innovadoras. Por otra parte, el subindicador de tecnología refiere la

comparación que utiliza el sector en función de la mejor disponible para dicha

actividad a nivel nacional e internacional (indicador de brecha tecnológica).

En el caso de los servicios la tecnología puede referir aspectos técnicos, por

ejemplo, software y equipamiento que se utiliza, pero también aspectos organizacionales.

Por último, la calificación de los recursos humanos que requiere un sector es

también una forma de aproximar la complejidad de los procesos y productos que

en el mismo se producen.

El cuadro 2

presenta los tres subindicadores para aproximar las interrelaciones locales.

Uno refiere la medida en que los sectores desarrollan vínculos con proveedores

y servicios locales en aspectos relevantes para el negocio. No se consideran

como servicios limpieza, jardinería, alimentación de personal, seguridad o

similares. A su vez, se diferencia entre las situaciones en las que se recurre

a proveedores locales en forma puntual o esporádica, cuando se establecen

relaciones estables (se recurre regularmente a ese proveedor), y cuando existen

relaciones de largo plazo con acuerdos entre las partes.

Otro subindicador

refiere la participación de las empresas del sector en organizaciones y

asociaciones locales, relacionadas, por ejemplo, con asuntos gremiales,

investigación o para promover el sector, o incluso preocupadas por el

desarrollo del territorio. Cuando hay participación se diferencia entre

participación puntual o escasamente representativa del sector; cuando ésta es

regular y representativa del sector; y cuando las empresas, a través de esa

participación, adquieren rasgos de liderazgo en la economía y sociedad local;

por último, se considera un tercer subindicador de cooperación y acuerdos en el

sector. En este caso se analiza si las empresas en el sector realizan acuerdos

o cooperan, diferenciando si son hechos puntuales, prácticas regulares

(formales o no) y si hay contratos o acuerdos a largo plazo.

2.2. El modelo S-T

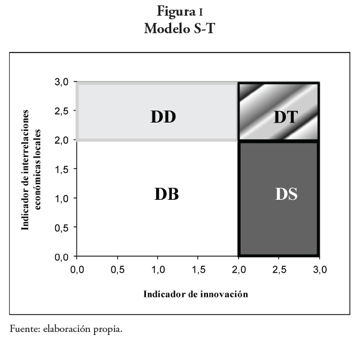

La sigla S-T refiere a la disyuntiva entre desarrollo sectorial (ds) y desarrollo territorial (dt). Por lo tanto, el modelo S-T

caracteriza las trayectorias de desarrollo de un territorio a partir de las

dimensiones de innovación y de interrelaciones económicas locales, lo que

permite un análisis en el plano que determina cuatro cuadrantes, como se muestra

en la figura i.

El cuadrante que

sitúa a ambos indicadores en valores entre 0 y 2 refiere a una situación de

desarrollo bajo (db) en el

territorio, es decir, los sectores con potencial de transformación que se

ubiquen en este cuadrante realizan un aporte bajo en términos de desarrollo

territorial, tanto desde el punto de vista de la innovación como desde la

articulación con la economía local.

El cuadrante que

resulta de valores entre 2 y 3 del indicador de interrelaciones económicas

locales y entre 0 y 2 del indicador de innovación refiere a una situación de

desarrollo defensivo (dd). En este

caso, los sectores desarrollan vínculos con la economía local pero no logran

hacerlo en clave competitiva e innovadora. Por lo tanto, el tejido productivo

local que se configura tendrá rasgos defensivos o de supervivencia, en vez de

potenciar una inserción competitiva del territorio. El cuadrante que resulta de

valores entre 2 y 3 del indicador de innovación y entre 0 y 2 del indicador de

interrelaciones locales refleja una situación de desarrollo sectorial (ds).

Es decir, que los

sectores que se ubican en este cuadrante muestran desarrollos competitivos

sectoriales con desconexión del resto de la economía local. Finalmente, el

cuadrante que supone valores entre 2 y 3 para ambos indicadores refleja una

situación favorable al desarrollo territorial (dt).

Los sectores que se ubican en este cuadrante no solo muestran mejores

condiciones de innovación y, por lo tanto, de competitividad, sino que son los

que desarrollan vínculos más fuertes con la economía local.

En general, las

economías locales interiores tenderán a presentar situaciones del tipo db con actividades con baja capacidad de

innovación y baja interrelación local. Sin embargo, puede haber territorios

poco innovadores pero que cuenten con cierto acervo de capital social (por

ejemplo, fruto de una determinada trayectoria histórica pasada o por la

existencia de una fuerte identidad socio-territorial). En este caso es probable

que el diagnóstico muestre un territorio en situación del tipo dd. Por otro lado, cuando existen en el

territorio actividades con capacidad de innovación y competitivas a nivel

nacional, o incluso internacional, en este tipo de economías interiores, lo más

probable es que esto se refleje en un desarrollo del tipo ds.

Finalmente, hay

que decir que la metodología es sensible a la capacidad técnica para la

aplicación del trabajo de campo, es una limitación a tener en cuenta a la hora

de su instrumentación. A su vez, si luego de un período prolongado de

desarrollo territorial la economía local empieza a transitar hacia un cambio

estructural más complejo, el modelo seguramente comenzará a perder poder

explicativo y se deberá recurrir a otras herramientas que permitan analizar

mejor la situación de sistemas productivos altamente desarrollados y con

capacidades endógenas consolidadas. No sería útil este modelo para explicar,

por ejemplo, cómo ha reaccionado la región italiana de Emilia-Romagna frente a

la crisis europea, lo que implica entender cómo un espacio económico y social

de desarrollo endógeno consolidado logra reinventarse y adaptarse a nuevos

desafíos (Bianchi y Labory, 2011).

3. El caso de Rivera

(Uruguay) ¿desarrollo sectorial o territorial?

3.1. El caso de Rivera

El

departamento de Rivera está situado en el norte del Uruguay, limita al sur y

suroeste con Tacuarembó, al este con Cerro Largo y al oeste con Artigas y

Salto. Al norte y noreste limita con Brasil. Su principal ciudad es la capital

Rivera (homónima) que se sitúa en la frontera con Brasil. El cuadro 3 muestra

los principales datos demográficos de Rivera.

Cuadro 3

Datos básicos de Rivera

|

Territorio |

Población |

%

Población Rural |

%

Población mujeres |

Superficie

km2 |

Densidad

de población |

|

Rivera |

104,921 |

10.9% |

50.9% |

9,370 |

11.2 |

|

Interior |

1,915,035 |

11.2% |

50.5% |

174,486 |

11.0 |

|

Montevideo |

1,325,968 |

3.9% |

53.4% |

530 |

2,501.8 |

|

Total

país |

3,241,003 |

8.2% |

51.7% |

175,016 |

18.5 |

Fuente: censo 2004 (ine, 2004).

El último dato

disponible (2006) mostraba que Rivera representaba 1.8% del pib total nacional. Los indicadores

seleccionados en el cuadro 4 muestran desempeños económicos y sociales por

debajo del promedio del país, propios de un territorio interior y periférico.

Cuadro 4

Indicadores

socioeconómicos seleccionados para Rivera

|

Área

geográfica |

Participación

(%) en el pib total del país,

2006 |

Ingreso

de los hogares per cápita promedio, 2010. Índice: país=100 |

Porcentaje

de personas pobres, 2010 |

Población

mayor de 24 años que aprobó educación primaria (6 años), 2010 |

Profesionales y técnicos universi-tarios cada 1000

habitantes, 2010 |

|

Rivera |

1.8% |

74.6 |

21.3% |

45.7% |

7.8 |

|

Total

país |

100.0% |

100.0 |

18.6% |

67.5% |

26.1 |

Fuentes:

datos de pib de opp

(Presidencia); datos de ingreso y pobreza a partir de procesamiento

propio de la Encuesta Continua de Hogares del ine;

datos de profesionales y técnicos con fuente en el registro de la Caja de

Profesionales Universitarios de Uruguay.

A su vez, si se

aproxima la distribución sectorial de la economía por el empleo con datos de la

Encuesta Continua de Hogares (ech)

del Instituto Nacional de Estadística (ine),

podemos decir que aproximadamente 19% del empleo está en el sector primario, y

otro 19% en el sector secundario, 62% en el terciario. Si se considera que el

sector secundario está representado básicamente por agroindustrias, energía y

construcción, además de que la mayor parte de los servicios y el propio

comercio se relacionan con las actividades del agro y la agroindustria, se

puede ver que es una economía con fuerte base en recursos naturales.

3.2. Identificación de sectores para el análisis y

fuentes de información

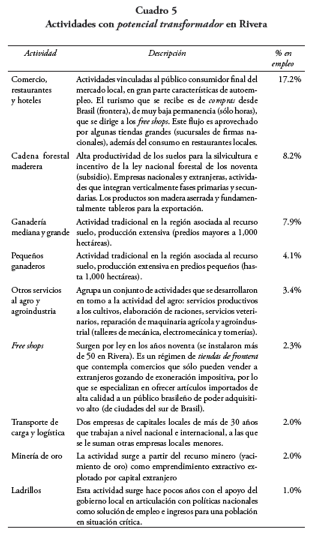

A partir de la

revisión de antecedentes (cuadro 1A del anexo) y del procesamiento propio de

datos de empleo de la ech del ine se identifican los principales

sectores de actividad (cuadro 5). Los sectores identificados con potencial

transformador

representan aproximadamente 51.2% del empleo total departamental. El restante

48.8% se explica por sectores que son seguidores. Se trata de la administración

pública, la salud y la enseñanza (en conjunto 15.5%); el servicio doméstico y

otros servicios comunales, sociales y personales (14.3%); la construcción

(8.1%); el correo, telecomunicaciones y energía (servicios de empresas

públicas, en conjunto 3.3%), y 7.6% que responde a una categoría residual.

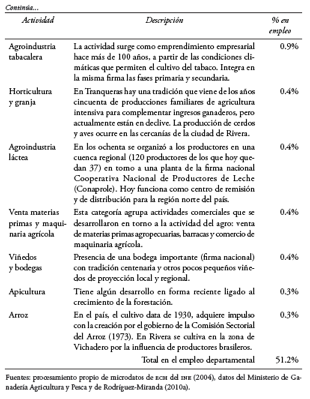

3.3. Análisis S-T para el caso de Rivera

Se realizaron

23 entrevistas (sector empresarial, organizaciones locales, expertos y

funcionarios del gobierno local) que se detallan en el cuadro 3A del anexo. La

figura ii muestra los valores para

los indicadores de innovación y de interrelaciones locales para cada sector

analizado. En el cuadro 2A del anexo se muestran los valores de cada indicador

y sus componentes, por sector.

Se trata de una

economía local que muestra a la mitad de sus sectores con potencial de

transformación productiva y con indicadores de medios a altos de innovación

(valores entre 2 y 3); así como otra mitad con indicadores bajos (menores a 2,

e incluso entre 0 y 1). A su vez, casi todos los sectores con potencial

transformador muestran bajos indicadores de interrelaciones locales. Por lo

tanto, se trata de una economía local con alto grado de desarticulación

interna, contexto en el que conviven sectores de alto dinamismo y

competitividad con sectores de baja competitividad.

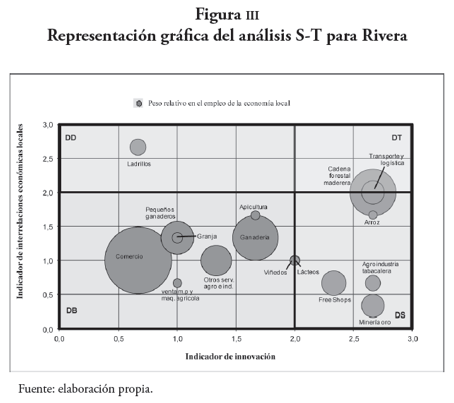

La figura iii resume la información del modelo S-T

con un análisis gráfico de las dos dimensiones de innovación y articulación

local, considera, además, el peso de cada sector en el empleo de la economía

local; dicho peso también se considera en el empleo y se observa que Rivera es

una economía interior caracterizada por actividades de desarrollo bajo. Es

decir, que presenta un bajo dinamismo competitivo e innovador, a la vez que no se articula en clave del sistema

productivo local, además denota relaciones económicas locales débiles.

Lo anterior contrasta con algunos desarrollos sectoriales importantes con

actividades competitivas, tal como la industria tabacalera, la minería y los free

shops, los cuales no

tienen una contribución importante para generar interrelaciones económicas

locales. El arroz sigue este comportamiento aunque muestra un mayor grado de

articulaciones locales; con la característica de bajo dinamismo pero con cierta

capacidad de articulación se encuentra el sector de ladrilleros clasificado en

la tipología de desarrollo defensivo.

Dentro del

contexto general descrito es interesante identificar que la cadena forestal

maderera y el transporte y logística son excepciones que presentan cierta capacidad para promover procesos

de desarrollo territorial. Es decir, que presentan capacidad de

innovación al mismo tiempo que establecen vínculos con el resto de la economía

local. Sin embargo, los indicadores de interrelaciones locales no son altos,

sino moderados (no mayores a dos), por lo que se podría decir que son sectores

de comportamiento limítrofe entre los cuadrantes ds y dt.

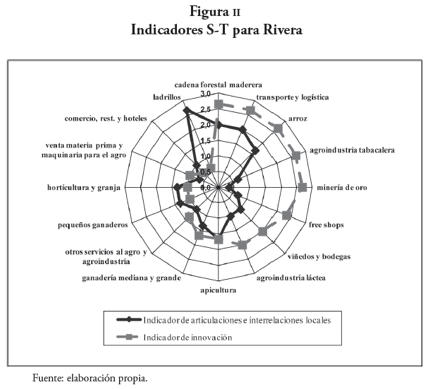

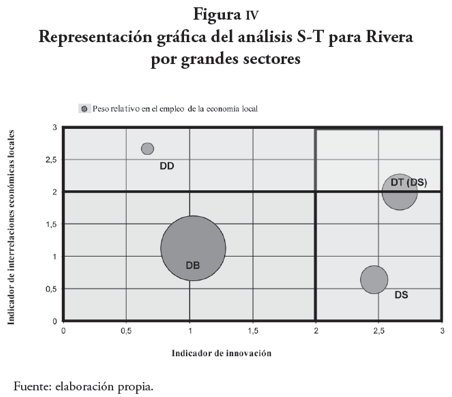

El cuadro 6

muestra los valores promedio para los indicadores de interrelaciones locales y

de innovación calculados para los grupos de sectores que se clasifican en las

tipologías db, dd, ds, y dt-ds. Estos mismos resultados se

muestran en forma gráfica en la figura iv.

Cuadro 6

Indicadores S-T por categoría y peso en el

empleo total

|

Valores

promedio de indicadores según clasificación de sectores |

Indicador

de interrelaciones locales |

Indicador

de innovación |

Peso

(%) en el empleo total de la economía |

|

Promedio dt (ds)* |

2 |

2,7 |

10.3% |

|

Promedio ds |

0,6 |

2,5 |

6.2% |

|

Promedio dd |

2,7 |

0,7 |

1.0% |

|

Promedio db |

1,1 |

1 |

33.7% |

|

Promedio

ponderado para el total de sectores estudiados** |

1,2 |

1,4 |

51.2% |

*

La cadena forestal maderera, transporte y logística que están situados en el

límite entre el cuadrante dt y ds.

**

Promedio ponderado por el peso en el empleo total.

Fuente:

elaboración propia.

El análisis

arroja que 49% del empleo total de la economía corresponde a sectores seguidores (que acompañan la dinámica general

del resto de sectores, que fueron los estudiados), 34% del empleo total se

vincula con sectores de db,

mientras que sólo 16% del empleo refiere a actividades con cierto dinamismo y

capacidad innovadora, que si se acota a los sectores que se asocian con la

tipología dt pasa a ser 10%. A

partir de esto se puede reafirmar la idea de

que la economía de Rivera refleja, en general, un conjunto de

compartimentos estancos y de bajo dinamismo innovador, con algunos sectores que

se muestran competitivos e innovadores, pero pocos de ellos con relacionamiento

importante con el resto de la economía local.

En ese marco

general, desfavorable para el desarrollo local, el análisis S-T permite

identificar cuáles son los sectores con mayor potencialidad real para avanzar

hacia funcionamientos más articulados localmente y que, a la vez, sean competitivos.

Es el caso de la cadena forestal maderera y el sector de transporte y

logística, actividades competitivas a nivel nacional e internacional que

presentan vinculaciones importantes con el medio local.

Esto se refleja

sobre todo en los subindicadores de relaciones con proveedores locales y acuerdos entre empresas, no es muy bueno el

desempeño en cuanto a la participación en organizaciones locales (cuadro

2A del anexo). Por ejemplo, si se avanza en el agregado de valor en la cadena

forestal-maderera (al pasar de producir tablas y tableros básicos a incorporar

mayores terminaciones o producir partes de muebles o casas de madera), y esto

se realiza recurriendo a mayores relaciones económicas locales (proveedores y

servicios), se podría generar una trayectoria de desarrollo territorial que

diera lugar, incluso, al surgimiento de nuevos sectores vinculados a ese

desarrollo.[9] Por otra parte, las demandas

que se podrían originar por un mayor desarrollo de los sectores maderero y

logístico también podrían repercutir en una mejora de las otras actividades,

que podrían aprovecharse de una mejor oferta local de servicios.

A partir de la caracterización de la economía local también es necesario analizar de qué forma se podría

apoyar la generación de procesos de desarrollo local desde el desarrollo

sectorial que ya existe. Este puede ser el caso de los free

shops que, salvo el

empleo directo que generan, no desarrollan mayores vínculos con la economía

local.[10] Por otro lado, tampoco hay

en el territorio empresas que puedan identificarse como agentes promotores de turismo y, como se vio, el comercio

y servicios de hotelería y restaurantes tienen condiciones de db.

Por lo tanto, existe aquí una línea de trabajo desafiante para articular

actividades locales que hoy son de bajo

dinamismo con actividades que sí son dinámicas y competitivas.

En este caso se

requeriría lograr acuerdos y compromisos creíbles entre comercios locales, free

shops, restaurantes,

emprendedores, gobierno local, transporte de pasajeros y actores externos al

territorio vinculados a la actividad turística. Al momento de escribir este

artículo comienza a funcionar un hotel cuatro estrellas en Rivera, cuyo

principal atractivo es un casino. Esto mejora una oferta hotelera que no

contaba con un servicio de ese nivel. Por lo tanto, esto se ve con optimismo

por la población local. Sin embargo, también

puede ser un factor que refuerce las características actuales de la

economía local, es decir, la presencia de algunos grandes emprendimientos

dinámicos pero desconectados del resto de la economía local.

Conclusiones

La aplicación

del análisis propuesto al caso de Rivera pretende ser útil para realizar

diagnósticos económicos locales adecuados y pertinentes en cuanto a plazos y

costos. Permite interpretar la dinámica económica local tanto desde una visión

de conjunto sobre las restricciones y oportunidades para generar procesos de

innovación con articulación territorial, así como desde una mirada focalizada

por sector de actividad.

En particular, en

las economías locales interiores es más probable que las oportunidades de

crecimiento económico se asocien más frecuentemente a un desarrollo de tipo

sectorial antes que territorial. Este modo de desarrollo, con desconexión del

resto del tejido productivo, tiene una limitada capacidad real de transformar

la economía local en clave de desarrollo territorial.

De esta forma se

complejiza el problema que tradicionalmente se plantea para las regiones

interiores en términos de cómo captar o generar sectores dinámicos. El

verdadero dilema reside en cómo crecer en dinamismo sectorial de manera que los

actores económicos locales puedan participar de ese proceso en forma más o

menos relevante, lo que debería reflejarse en la conformación de un tejido de

relaciones económicas locales más denso. En este sentido, el análisis S-T

permite diagnosticar cuál es la situación de la economía local e identificar

las potencialidades y restricciones sectoriales para poder promover un proceso

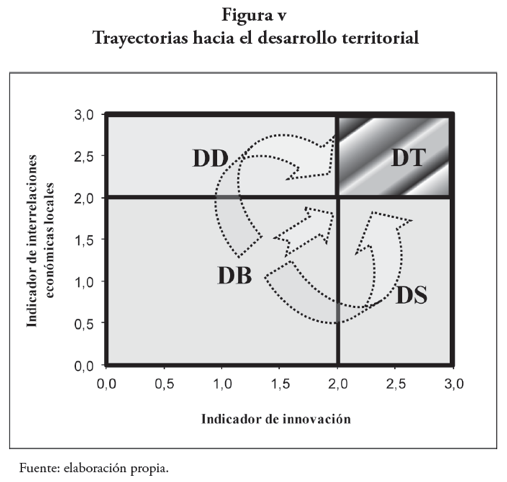

de desarrollo territorial. La figura v

muestra posibles trayectorias hacia una situación de dt.

Seguramente el

camino hacia el desarrollo territorial sea sinuoso, de idas y vueltas, como

todo proceso de aprendizaje. Si consideramos que el punto de partida es un

territorio de db, en forma

simplificada, se pueden identificar tres trayectorias. Una refiere la

generación de un impulso de cambio por el

lado de la competitividad, lo que generaría capacidad de innovación en

el territorio sobre la base de un desarrollo sectorial. Esto puede asociarse,

por ejemplo, a una estrategia de captar inversiones externas o la promoción de

grandes emprendimientos; en este tipo de economías, probablemente esas

actividades refieran agroindustrias y sectores basados en recursos naturales.

El desafío está en identificar cómo vincular esos sectores con proveedores,

servicios y otras actividades económicas locales.

Otra trayectoria

posible es el fortalecimiento de las relaciones económicas locales en aquellos emprendimientos de baja capacidad innovadora

y, por ende, poco competitivos. Se trata de crear colectivos representativos de

intereses locales y capaces de articular proyectos comunes, los que con apoyo

desde las políticas públicas puedan comenzar a transitar hacia desarrollos

competitivos sobre la base de generación de procesos de cambio (innovación)

ajustados a las posibilidades reales del territorio. Sin embargo, puede ser

necesario considerar que algunos sectores requieren períodos de transición bajo

formas de desarrollo defensivo.

Por último, se

puede intentar transitar por la combinación de las dos dimensiones analizadas:

innovación y articulación local. Por ejemplo, al mismo tiempo que se impulsan

sectores dinámicos, incluso con inversiones externas al territorio, se pueden

articular relaciones económicas locales en torno a los mismos. Una de las

políticas que pueden favorecer estos procesos refiere la instrumentación de

programas de desarrollo de proveedores locales. Otras acciones, por ejemplo, pueden

referirse a planificar e instrumentar la preparación de capital humano local en

función de la identificación previa de las demandas futuras que generarán

dichas actividades dinámicas.

Todas estas

posibles estrategias planteadas, como señala Alburquerque (2013), requieren una

lectura a profundidad del territorio y de la participación de los actores

locales en el diagnóstico y diseño de las políticas. La responsabilidad en la

convocatoria de dichos actores, la apertura de espacios de reflexión y discusión,

así como la articulación de ese proceso, debe ser una competencia principal de

los gobiernos locales. En definitiva, cada territorio deberá discutir,

consensuar y negociar hacia dentro y hacia afuera una estrategia propia de

desarrollo.

Anexo

Cuadro 1A

Antecedentes y

estudios previos para Rivera

|

Fuente |

Descripción |

Año |

|

Rodríguez- Miranda,

A. |

“Desarrollo

económico en el noreste de Uruguay: una aproximación a partir de la

organización productiva y la articulación rural-urbana”,

Tesis de doctorado

en Integración y Desarrollo Económico de la Universidad Autónoma de Madrid

(España). |

2010 |

|

ART

Uruguay (pnud) |

“Cuadernos

para el desarrollo local. Diagnóstico económico local. Rivera”, Programa de

Desarrollo Local ART Uruguay, serie Recursos económicos y sociales para el

desarrollo social, pnud,

Montevideo. |

2008 |

|

ART

Uruguay (pnud) |

“Agencia

de Desarrollo Local de Rivera. Apoyo a la definición de acciones para

desarrollar cadenas de valor territorial”, Intendencia de Rivera, Oficina de

Planeamiento y Presupuesto, ART Uruguay, pnud,

Montevideo. |

2008 |

|

Prodenor |

Informes

y documentos del Proyecto de Desarrollo Social de las Zonas Rurales más

pobres del norte de Uruguay (Prodenor). En línea en www.prodenor.com |

2004 a 2007 |

|

Claeh |

Desarrollo rural sostenible en el

noreste de Uruguay. Sistematización de experiencias, Claeh, Montevideo. |

2005 |

|

UdelaR - fcea |

La economía de Rivera en los

noventa, serie La

economía uruguaya en los noventa. Análisis y perspectiva de largo plazo,

Convenio UTE-Universidad de la República, Ed. Artes Gráficas S.A.,

Montevideo. |

1998 |

|

Claeh |

Un potencial de desarrollo que aún

es promesa: el caso de Tranqueras, Claeh,

Montevideo. No publicado. |

1993 |

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 2A

Indicadores S-T para Rivera

|

Actividad |

%

empleo |

Articulaciones

e interrelaciones locales |

Innovación |

||||||

|

P&S

locales |

I&A

locales |

C&A |

Prom. |

C |

T |

rh |

Prom. |

||

|

Cadena

forestal maderera |

8.2% |

3 |

1 |

2 |

2.0 |

3 |

3 |

2 |

2.7 |

|

Arroz |

0.3% |

1 |

2 |

2 |

1.7 |

3 |

3 |

2 |

2.7 |

|

Pequeños

ganaderos |

4.1% |

2 |

1 |

1 |

1.3 |

2 |

0 |

1 |

1.0 |

|

Ganadería

mediana y grande |

7.9% |

2 |

1 |

1 |

1.3 |

3 |

1 |

1 |

1.7 |

|

Horticultura

y granja |

0.4% |

2 |

1 |

1 |

1.3 |

1 |

0 |

2 |

1.0 |

|

Viñedos y

bodegas |

0.4% |

2 |

1 |

0 |

1.0 |

2 |

2 |

2 |

2.0 |

|

Apicultura |

0.3% |

2 |

1 |

2 |

1.7 |

2 |

1 |

2 |

1.7 |

|

Agroindustria

tabacalera |

0.9% |

1 |

1 |

0 |

0.7 |

3 |

3 |

2 |

2.7 |

|

Minería

de oro |

2.0% |

0 |

1 |

0 |

0.3 |

3 |

3 |

2 |

2.7 |

|

Ladrillos |

1.0% |

3 |

2 |

3 |

2.7 |

0 |

1 |

1 |

0.7 |

|

Agroindustria

láctea |

0.4% |

1 |

1 |

1 |

1.0 |

2 |

2 |

2 |

2.0 |

|

Comercio,

restaurantes y hoteles |

17.2% |

1 |

1 |

1 |

1.0 |

1 |

1 |

0 |

0.7 |

|

Free shops |

2.3% |

0 |

1 |

1 |

0.7 |

3 |

2 |

2 |

2.3 |

|

Transporte

y logística |

2.0% |

2 |

1 |

3 |

2.0 |

3 |

3 |

2 |

2.7 |

|

Otros

servicios al agro y agroindustria |

3.5% |

1 |

1 |

1 |

1.0 |

1 |

1 |

2 |

1.3 |

|

Venta

materia prima y maquinaria para el agro |

0.3% |

0 |

1 |

1 |

0.7 |

1 |

1 |

1 |

1.0 |

|

Total

participación empleo |

51.2% |

--- |

--- |

--- |

--- |

--- |

--- |

--- |

--- |

|

Promedio

ponderado economía local(*) |

--- |

1.5 |

1 |

1.2 |

1.2 |

1.9 |

1.4 |

0.9 |

1.4 |

(*) Ponderado por el peso en el empleo total de dichos

sectores.

P&S locales=Proveedores y servicios localees;

I&A locales=Participación

de los actores de la actividad en instituciones y asociaciones locales; C&A=Cooperación y acuerdos entre empresas

o instituciones locales; C=Competitividad en mercados; T=Tecnología; rh=rrhh calificados y especializados; Prom.=Promedio.

Fuente:

elaboración propia.

Cuadro 3A

Entrevistas realizadas en el caso de Rivera

|

Categoría

de los entrevistados |

Entrevistas |

|

Referentes

de agroindustrias y actividades manufactureras |

6 |

|

Referentes

de comercio, logística y servicios a empresas |

4 |

|

Asociaciones

empresariales y organizaciones locales |

5 |

|

Referente

de institución de enseñanza técnica |

1 |

|

Consultores

externos de programas de cooperación internacional |

2 |

|

Referentes

locales en programas de cooperación internacional |

2 |

|

Autoridades

y técnicos del gobierno local |

3 |

|

Total de entrevistados |

23 |

Fuente: elaboración propia.

Bibliografía

Alburquerque, Francisco (2013), “Política regional y

desarrollo territorial en América Latina y el Caribe”, ConectaDEL. Programa

Regional de Formación para el Desarrollo Económico Local con Inclusión Social

en América Latina y el Caribe, pp. 1-31, <http://www.conectadel.org/biblioteca/?did=259>,

enero de 2014.

ART-pnud (Articulación de Redes

Territoriales para el Desarrollo Humano Sostenible-Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo) (2008a), “Apoyo a la definición de acciones para

desarrollar cadenas de valor territorial”, Programa de Desarrollo Local ART

Uruguay-opp, Montevideo.

ART-pnud (Articulación de Redes Territoriales

para el Desarrollo Humano Sostenible-Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo) (2008b), “Diagnóstico Económico Local de Rivera”, Cuadernos para el Desarrollo Local, ”,

Programa de Desarrollo Local ART Uruguay, Montevideo.

Aydalot, Philippe (1986), Milieux innovateurs en Europe, Gremi, Paris.

Bianchi, Patrizio y Sandrine Labory

(2011), “Industrial policy after the crisis: the case of the Emilia-Romagna

region in Italy”, Policy Studies, 32 (4), Routledge Taylor & Francis, London, pp. 429-445.

Boisier, Sergio (1993), “Desarrollo regional endógeno en

Chile. ¿Utopía o necesidad?”, Ambiente y

Desarrollo, IX (2), cipma,

Santiago de Chile, pp. 42-45.

Castells, Manuel (2000), La sociedad red, Alianza, Madrid.

Cimoli, Mario (ed.) (2005), Heterogeneidad estructural, asimetrías tecnológicas y

crecimiento de América Latina, Naciones Unidas, Santiago de Chile.

Conventz, Sven, Ben Derudder, Alain Thierstein y Frank

Witlox (eds.) (2014), Hub cities in the knowledge economy. Seaports, airports, brainports,

Ashgate Publishing Ltd, Burlington.

Diez, José

Ignacio y Verna-Etcheber, Roberto (2012), “¿Puede construirse distritos

industriales en territorios periféricos? Análisis del caso DIMSUR en la

Provincia de Buenos Aires (Argentina)”, Revista líder, 20, Universidad de los Lagos,

Santiago de Chile, pp. 77-108.

Fachinelli, Ana Cristina,

Francisco Javier Carrillo y Anelise D’Arisbo (2014), “Capital system, creative

economy and knowledge city transformation: insights from Bento Gonçalves,

Brazil”, Expert Systems with Applications, 41 (12), Elsevier, Maryland, pp. 5614-5624.

Ferreira,

Fabiana, Marcos G. Gomes y Virgínia Motta (2012), “Uma reflexão sobre as

relações de parceria nos APLs de Confecções do Agreste Pernambucano como

elemento disseminador da inovação em redes interorganizacionais”, Revista

de Administração Mackenzie, 13

(4), Centro de Ciências Sociais e Aplicadas-Programa de Pós-Graduação em

Administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, pp. 206-235.

Fujita, Masahisa (1992), “Monopolistic competition and

urban systems”, European

Economic Review 37 (2-3), North Holland Publishing Company, North

Holland, pp. 308-315.

Hatzichronoglu, Thomas (1997), “Revision of the

high-technology. Sector and product classification”, Science, Technology and Industry

working papers, 1997/02, oecd,

Publishing, Paris, pp. 1-25.

Harvey, David (1990), The condition of postmodernity. An enquiry into the

origins of cultural change, Blackwell Publishers, Cambridge-Oxford.

Hidalgo, C. A., B. Klinger, L. Barabási, y R. Hausmann

(2007), “The product space conditions the development of nations”, Science, 317 (5837), American Association

for the Advancement of Science, New York, pp. 482-487.

Hsieh, Hung-Nien, Tai-Shan Hu, Ping-Ching Chia,

Chieh-Chung Liu (2014), “Knowledge patterns and spatial dynamics of industrial

districts in knowledge cities: Hsinchu, Taiwan”, Expert Systems with Applications, 41 (12),

Elsevier, Maryland, pp. 5587-5596.

ibge

(Instituto Brasilero de Geografía y Estadística):

<http://www.ibge.gov.br/>, 1 de marzo de 2012.

ine

(Instituto Nacional de Estadística) (2004), Censo fase-I, ine,

<http://www.ine.gub.uy/fase1new/divulgacion_definitivos.asp>.

Jacobs, J. (1969), The economy of cities, Random

House, Londres.

Lall, Sanjaya (2000), “The technological structure and

performance of developing country manufactured exports, 1985-98”, Oxford

Development Studies, 28 (3), Taylor & Francis Journals, Oxford, pp.

337-369.

Jofre-Monseny, Jordy, Raquel Marín-López y Elisabet

Viladecans-Marsal (2014) “The determinants of localization and urbanization

economies: evidence from the location of new firms in Spain”, Journal of Regional Science,

54 (2), Wiley, Sioux Falls, pp. 313-337.

Keilbach, Max (2000), Spatial knowledge spillovers and the dynamics of

agglomeration and regional growth, Physica

Verlag, Heidelberg.

Krugman, Paul (1991) “Increasing returns and economic

geography”, Journal of

Political Economy, 99 (3), University of Chicago Press, Chicago, pp.

483-499.

Krugman, Paul (1995), Development, geography, and economic theory, mit Press, Cambridge.

Maillat, Dennis (1995), “Les milieux innovateurs”,

Sciences Humaines, 8, Jean-François Dortier, Auxerre, pp. 41-42.

Méndez, R. (2000), “Procesos de innovación en el

territorio: los espacios innovadores”, en José A. Alonso y Ricardo Méndez, Innovación, pequeña empresa y desarrollo local en España,

Civitas, Madrid.

Nelson, Richard y Sydney Winter (1974), “Neoclassic

versus evolutionary theories of economic growth”, Economic Journal, 84 (336),

Wiley, New Jersey, pp. 886-905.

opp (Oficina

de Planeamiento y Presupuesto)(2009), “Estrategia Uruguay iii siglo. Aspectos productivos.

Documento para discusión”, opp-Presidencia de la República,

Montevideo.

Porcile,

Gabriel, Marcio Holland, Mario Cimoli y Luciana Rosas (2006), “Especialización,

tecnología y crecimiento en el modelo Ricardiano”, Nova

Economia, 16 (3),

Departamento de Ciências Econômicas de Universidade Federal de Minas Gerais,

Belo Horizonte, pp. 483-506.

Ramírez, Juan Carlos, Horacio Osorio, Rafael Isidro Parra-Peña (2007),

“Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia”, Estudios y perspectivas, 16, Naciones

Unidas, Santiago de Chile, pp. 1-139.

Rodríguez-Miranda,

Adrián (2006), “Desarrollo económico territorial endógeno. Teoría y

aplicación al caso uruguayo”, Serie Documentos de Trabajo, DT 2/2006, Instituto de Economía-fcea-Universidad de la República,

Montevideo, pp. 1-72.

Rodríguez-Miranda,

Adrián (2010),“Desarrollo económico en el noreste de Uruguay: una aproximación

a partir de la organización productiva y la articulación rural-urbana”, tesis

de grado doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.

Saviotti, Pier Paolo y Andreas Pyka (2004), “Economic

development, variety and employment”, Revue économique, 55 (6),

Presses de Sciences Po, Paris, pp. 1023-1049.

Schumpeter, Joseph A. (1934), The theory of economics development,

Harvard University Press, Cambridge.

Storper, M.

(1988), “Las economías regionales como activos relacionales”, Economiaz, 41, Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz,

pp.10-45.

Vázquez-Barquero, Antonio (2002a), Endogenous development, Routledge,

London.

Vázquez-Barquero,

Antonio (2002b), “Crecimiento endógeno o desarrollo endógeno”, en Giacomo

Becattini, María Teresa Costa y Joan Trullén (eds.), Desarrollo

local: teorías y estrategias, Civitas,

Madrid, pp. 83-104.

Vázquez-Barquero,

Antonio (2005), Las nuevas fuerzas del desarrollo, Antoni Bosch, Madrid.

Veltz, Pierre

(1999), Mundialización, ciudades y territorios: la economía del

archipiélago,

Editorial Ariel Económica, Barcelona.

Vogiatzoglou, Klimis y Theodore Tsekeris (2013),

“Spatial agglomeration of manufacturing in Greece: sectoral patterns and

determinants”, European

Planning Studies, 21 (12), Routledge Taylor & Francis, Abingdon,

pp. 1853-1872.

Recibido: 27 de abril de 2012.

Reenviado: 12 de julio de 2013.

Aceptado:

22 de abril de 2014.

Adrián Rodríguez-Miranda. Doctor en desarrollo económico e integración por la

Universidad Autónoma de Madrid, España; licenciado y magíster en economía por

la Universidad de la República de Uruguay. Actualmente es coordinador del Grupo

de Investigación en Desarrollo Local y Regional del Instituto de Economía de la

Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la

República. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay;

coordinador de la Red Temática de Desarrollo

y co-coordinador del Núcleo Interdisciplinario de Estudios del

Desarrollo Territorial de la Universidad de la República; coordinador de la Red

Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (ried).

Miembro de la Red de Desarrollo Territorial para América Latina y el Caribe

(Dete-Alc). Entre sus publicaciones destacan: “Desarrollo económico y disparidades

territoriales en Uruguay”, Cuadernos de Desarrollo Humano, 3, pnud,

pp. 1-92 (2014); “The case of Canelones (Uruguay) with the government of the

Canary Islands and the deputation of Barcelona (Spain)”, en G. Gorzelak

et al., European territorial co-operation as a factor of growth, jobs and

quality of life,

Espon and Euroreg, Luxembourg, pp. 566-634, (2012); “Desarrollo territorial rural

y articulación rural-urbana en Uruguay”, en Luis Enrique Gutiérrez y Myrna

Limas (coords.), Nuevos enfoques del desarrollo. Una

mirada desde las regiones,

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, (2011); en coautoría, Desarrollo

de capacidades para emprender. Manual para equipos técnicos e instituciones que

apoyan microemprendimientos,

Editorial Fin de Siglo, Montevideo (2011); “La frontera Uruguay-Brasil y el

desarrollo local”, Nóesis, 19 (37), Universidad Autónoma de

Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, pp. 286-327 (2010); “Desarrollo económico en el

noreste de Uruguay: articulación rural-urbana y organización productiva”, Serie

documentos de trabajo,

3 (10), Universidad de la República, Uruguay, pp. 1-37 (2010).